三井寺コース ≫

東海自然歩道 ≫

←前のコースへ戻る

滋賀里~近江神社~皇子が丘公園~三井寺~逢坂峠~音羽山~西山路傍休憩地~幻住庵

京都は大原の里から比叡山を超えて下り立ったのは、滋賀県の滋賀里。琵琶湖西岸の地。

――でも、もう午後2時だ。おかしいなあ、予定より1時間以上遅い。暗くなってくるまで2時間ほどしか無い。

とりあえず、「逢のみち湖のみち山歩みち」を見て右折、南下コースに入る。

と言っても暫くは車道歩きになるのは分かっている。まずは西大津バイパスを潜り、そのまま川沿いに進む。信号のある交差点を横断して右折。住宅地に入る。

暫く進んだ後は、左、右、右、左――東海自然歩道の道標は無くても「逢のみち湖のみち山歩みち」を辿れば良いのだけど、道も応じて相当細かい。

何も無い広場の南滋賀町廃寺跡を横目に進むと、やや下り坂となる。前方にはファーストタワー大津MARYの巨大なビルが見えている。あのビルは良いランドマークになる。

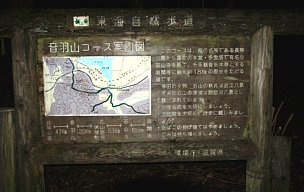

と、右側にチューブ上のトンネル。道路を潜っている。……今日は何度、このようなトンネルを潜ったことだろう。潜って階段を上ると、待ち受けるように立っていた東海自然歩道のコース案内板。

そのまま道なりに進む。やがて、目の覚めるような鮮やかな赤色の山門が現われた。近江神宮だ。PM2:21。

別の日に歩く→ |

境内に入ってみる。七五三に参っているファミリーが目立つ――11月中旬、そう言えばもう七五三の時季か。

時計博物館の建物を見て、さらに南へ下る。保育園の門の前から細い道へ。

車道に出て左、住宅地に入って右折して、前方に見えている西大津バイパスを目指す。左手の丘には皇子山古墳がある筈だけれど、特に入り口のようなものは見当たらないので、そのまま通過。

バイパスを潜る。……と、ここで道が分からなくなった。すぐにバイパスを潜り返すのは分かっているのだけど。

坂道を上って左折し、マンションの間を抜ける。ここに「皇子が丘公園」の道標を捉えて左折、交差点を直進して下っていくと、無事、西大津バイパスを潜り返すことが出来た。まったく、このあたりには東海自然歩道の道標が無くて困る。

その先で道が上り坂と下り坂に分かれた。下り坂に進んでみる。

下り切ると「自然の道歴史の道」の道標があった。本当に、大津市は自然歩道を乱発していて、コースが重複しまくっている。

その道標に従って細い坂を上っていくと、展望が開けてきた。と、大きな車道に合流。皇子が丘公園バス停が立っている。

目の前が、その皇子が丘公園。

横断歩道を渡って、公園に入る。

――皇子山総合運動公園の一角にある公園。陸上競技場は、琵琶湖毎日マラソンのスタート/ゴール地点であることは知っている。

公園内を南下。園内は紅葉が西日を受けて輝いていた。山の西側の麓なので、そろそろ夕陽も届かなくなるだろう。公園の南端に達した後は、「自然の道歴史の道」道標に従って法名院へ向かう。

すぐに法名院。誰もいない、静かなお寺。

久しぶりに山道だ。やっぱり、車道よりも山道の方が何倍も歩き甲斐がある。とは言え、早くも少し薄暗い。

山道区間もそう距離が無く終わってしまった。大津市歴史博物館を左に見て、車道に出る。琵琶湖の向こうには三上山が見えている。近江富士と言われる円錐状の山。

次の交差点を右折すると、三井寺の立派な山門が現われた。PM3:03。

立ち寄りたいのは山々だけれど、時間帯がそれを許してくれない。三井寺と言え近江八景の“三井の晩鐘”だけれども、ゆっくり境内を回ったりなんかすると本当に晩鐘が鳴り始めてしまう。

というわけで、通過。境内境界に沿ってまっすぐ進む。門を潜ると右の駐車場を突っ切るコース採り。三尾神社を右、琵琶湖疏水を左に見て、最後は長等神社。その前で道が3本に分かれている。真ん中の道を選択。

少し進むと、公園の前に人の背丈より大きな「逢のみち湖のみち山歩みち」の案内板が立っていた。滋賀県大津市の中で、なんと31本もの自然歩道――凄い、と思う。

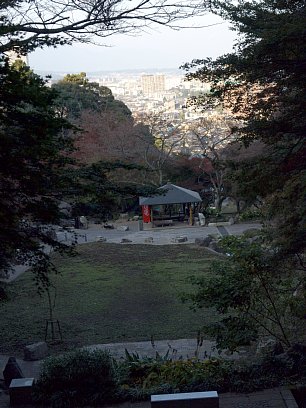

その交差点から坂道を上っていくと長等公園。

――大津市街に最も近い公園。園内からはその大津市街を眺められるところもある。市民の憩いの公園だろう。

でも、東海自然歩道はどこだ? と道標を探す。あった。車道をそのまま進み、大きく回り込んだところに「自然観察の森」のコース案内図。その図に東海自然歩道経路が示されていた。

自然観察の森に入る。山道――最初は階段での登り。すぐに広い空間に飛び出した。桜ヶ丘休憩広場だ。ずいぶんと低い展望台が設置されている。低い代わりにバリヤフリーだ。思いがけず、ナナカマドの紅葉。

広場を後に、南へ伸びる山道をさらに手繰る。

どうやら公園の区画から出たようだ。尾根筋の山道が続いていく。自然観察の森、と言うだけあって、周囲は自然林。登り基調だけれど、そう急なところも無い。

東海自然歩道の三方向道標が現われた。逢坂山と大谷との分岐……逢坂山というのは逢坂の関のあったところだ。勿論、そちらへ向かって直進。

次には「大津市内展望」の解説板が現われた。当然、大津市街への素晴らしい展望付きで――。

道は下りとなった。南面の斜面なので、路面に西日が良く当たっている。

ここで、久しぶりに京都府のデザイン道標が現われた。シンボルマーク付きのやつだ。逢坂の関跡解説板には、百人一首で有名な「これやこの 行くも帰るも別れては 知るも知らぬも逢坂の関」の歌も書かれている。蝉丸神社0.1km――その僅かな距離でさえ、立ち寄る余裕が無いのが残念。

逢坂山歩道橋。渡るのは天下の一桁国道、それも国道1号だ。東海道を渡る東海自然歩道――なんとなく、面白い。

橋の上から見下ろす。さすがに国道1号は交通量が多い。京都府側には京阪大谷駅も見えている。

再び山道になった。シダの多い丸木階段。道はだいぶ細くなっている。

途中、休憩所。ベンチが幾つか散らばっている。もう、これからは登り一辺倒。正直、足に相当疲労が溜まっていて、登りが辛い。辛いのだけど我慢して登って行くしか無い……。

苦労しながら足を運び上げていく。ほぼ水平に夕陽が照りつける――それが、今日最後の陽射しとなった。

逢坂峠からの高度差400mほどの登り――しかも日没と競争、という状況。恐れていたのは日没後に自分の知らない山道を下らないといけないという事態だけれど、それが確定した。道標を1つ見逃しただけで夜闇に大迷いし、下手したら遭難、という結果になることは重々分かっている。

参ったよなあ……と思いつつ上っていくと、突如、背後の展望が開けた。琵琶湖方面が一望の下だ。焦っていたことも一時忘れて、その夕景を眺め入る

道の勾配はようやく落ち着こうとしていた。道幅も広くなった。でも、まだ走れる状況では無い。我慢しながら歩いていくと、三方向道標が現われた。路傍休憩地は寄り道が必要――でも、それは1分ほどであった。公衆トイレがあって、コース案内板が立つだけのシンプルな休憩所。木立に囲まれていて展望も無い。

分岐に舞い戻る。

緩やかにアップダウンするようになる。もちろん、下りでは走る。木陰からチラチラ見える夕日は、今にも地平線に沈もうとしている。

尾根もだいぶ痩せた。もう1つコース案内板を見て、ようやく音羽山山頂。鉄塔が立ち、ススキがなびく。直下には新幹線音羽山トンネルが貫いている筈。PM4:43。

南北に渡る高圧電線が邪魔とは言え、見晴らしはまずまず。琵琶湖も見えるし、京都盆地も見える。その向こうは京都西山――大阪京都府境のポンポン山が見える。

京都盆地はこれで見納めとなるだろう。東海自然歩道は、遂に京阪地帯から離れるのだ。

と、景色を眺めていたら体が急速に冷えてきた。寒い。気温は10℃を切っていそうな按配。

音羽山山頂を後にする。小走りで、南へ向かって幾つもの小ピークをクリアしていく。スタミナキープは度外視。暗くなったら走ることも出来無いので、走るのは今のうち。

幸い、道の状態は良い。稜線道なので、迷う箇所も無い。問題は、この先の稜線からの下り口をちゃんと見つけられるかだ。

牛尾観音分岐を過ぎても、小走りに稜線を駆け抜けていく。

と、ベンチのある小ピーク。パノラマ台だ。パノラマの見晴らし、と言うには無理があるものの、琵琶湖南部が良く見えている。灯り始めた街明かり――山の上から街を眺めるのに良い時間帯だけれども、あまり落ち着いて眺めていられないのが欠点。

先を急ぐ。道が一方的に下り始めた。走るのも止めて、慎重に下っていく。――と、左折を指示する道標が現われた。示す先は下り。ここが下降点だろう。

でも、稜線道はさらに先に続いている。少しだけ稜線を先に辿ってみる。そこにあったのは、何故かコースを外れた筈なのに直進を示す東海自然歩道の道標。

「千頭だけを経て石山寺9.1Km」とある。山之辺コースへのショートカット道と思う。ただ、今日のところは下山の一手。

下降点に戻って、下山開始。最初は急勾配。足元が見えなくなったのでランプ点灯だ。谷筋なので道は単純。もっとも、沢と絡み始めると大変なことになるけれど。

幸い、程なく勾配は落ち着く。

前を明かりで照らしながら歩いていく。なにより道を外れないよう、慎重に進路を探りながら進むので神経を使う。加えて、山の夜闇はかなりのプレッシャー。夜の山は人の活動領域では無い。

「ちかみち」が現われたので食い付く。すぐに西山路傍休憩地。暗くて狭いか広いかさえ分からない。公衆トイレはある。

その先、勾配は緩やかになった。道幅も広い。ただし、山麓で道が幾つも交差し始めたら、また最大限気を使わないといけない。

それも、分かれ道では、だいたい道標が立っていてくれたので迷うことは無かった。整備が良くて本当にラッキーだ。整備が悪かったら、たぶん大苦戦している。そんな運任せの状況にしてしまったのは自分のミス。

最後は柵を左に置きながら進み、遂に車道に出た。ちょうど車がテールランプを残して走り去っていた。正直、かなりの安堵感。

そして、安心するとともに寒さを自覚し始めた。さすが11月半ば、気温が一気に下がってくる。

冷気に身を震えさせながら、車道を進んで行く。

住宅地となる。このまま石山寺駅までは住宅地歩きだろう。そういえば、東海自然歩道の西山区間でも下山が遅れ、夜の住宅地歩きになったことを思い出した。失敗を繰り返すなあ……。

久しぶりに自販機が現われた。何か温かい飲み物でも、と立ち止まっていたらその向こうからバスが出現し、走り去っていった。

見てみると、車道から少し入ったところに国分団地バス停があった。もちろん、今日は石山寺駅まで歩くと決めている。

駅へ向かって歩きを再開。左側は山になったけれど、右側は相変わらず民家が並んでいる。

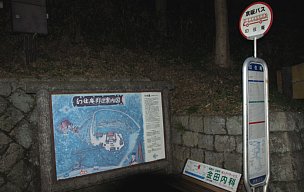

と、次のバス停が現われた。幻住庵バス停だ。時刻は、PM6:09。

先のコースへ進む→ |

幻住庵~石山寺駅=(京阪電鉄)=石山駅…

幻住庵へ上る階段は闇が濃く、とても取り付く気になれない。

諦め、前の道をそのまま進む。幻住庵は次に来た時に立ち寄ればいいさ。国分2丁目交差点を左に曲がって県道に入ると、チラホラと人が歩いているのが目に出来て少しほっとする。

泉福寺に沿って右折、細い道に入る。二車線の道を越えると県立石山高校の周囲を回る道に。

――それにしても、さすがに日没を見届けてからの下山は厳しかった。久し振りに知らない山道をヘッドランプ片手に下ったような気がする。一寸先は闇、道に迷えば戻って元のコース上へ復帰することすら難しい、という状況、スリルとして楽しめるほど人間はできちゃいない。

もっとも、今、歩いている静岡や山梨の山の中では、逆に日没リスクを徹底的に排除して計画立てるものだから、こういう冒険はありえない。人里の程近い京都のコースであらばこそ。なんにせよ、無事に下れてなによりだった。

ひと坂下って、線路に突き当たる。その向こう、瀬田川の暗渠。

線路に沿って南に進むとすぐに石山寺駅が見下ろされた。

PM6:36、京阪石山寺駅に到着。始発駅なので、確実に座れる――どころか、2両編成のその電車に乗客の姿は皆無であった。

電車は定刻通り発車、琵琶湖へ向けて暗闇の中を走っていく。

先のコースへ進む→ |