岩間寺~笠置山 ≫

東海自然歩道 ≫

岩間山

- 琵琶湖から宇治へ -

【踏 行 日】2008年2月中旬

【撮影機材】OLYMPUS E-410, ZD14-54F2.8-3.5, ZD50-200F2.8-3.5, CASIO EX-P505

- …京都駅=(JR東海道線)=石山駅~瀬田唐橋~幻住庵

- 【アプローチ】あえて京阪石山寺駅では無くJR石山駅からの遠目のアプローチに。瀬田唐橋に立ち寄る。

- 幻住庵~石山寺~岩間寺~清瀧宮~西笠取

- ★★☆ 石山寺手前までは住宅地。車道を伝い岩間山に上り、下山でようやく山道。以降、静かな山里歩き。

- 西笠取~炭山~仏徳山~宇治神社

- ★☆☆ 林道を歩くコース連絡路の趣。見所少なく、三室戸寺立ち寄りをお薦め。仏徳山からは素晴らしい道。

- 宇治神社~平等院~宇治駅…

- 【帰路】宇治公園・平等院・宇治橋と世界遺産のある宇治の地を散策。見所はとても多いが、観光客も多い。

…京都駅=(JR東海道線)=石山駅~瀬田唐橋~幻住庵

雪が積もった。

予定通りあのコースを歩くか、と思い立つものの体調がどうも優れない。

だけど、こういうチャンスはそう毎年あるわけでも無い。ええい、ままよ!――というわけで、夜明け前の列車に揺られている。厳冬期の早朝。寒い。

JR石山駅に降り立つ。寒さに耐え切れず、駅前のセブンイレブンに逃げ込む。

使い捨てカイロに温かいお茶。それに、熱さまシート。使わずに済みますように……。

適当に方角を取り、瀬田川方面へ向かう。空が赤い方が東なので、迷うことは無い。

住宅街を抜け、瀬田川に出た。中州があって、右方に一見、木造風の橋が架かっている。唐橋だ。

東海自然歩道に直接入らずに手前から歩き始めた目的が、この瀬田唐橋。新幹線の車窓からは良く見ているのだけど、なにせいつも一瞬の間。

日本三名橋のひとつ……と言っても、自称だそうだ。もっとも、日本書紀にも登場する(?)日本三古橋の1つではある。そして、日本の道100選であることも間違いない。それと、近江八景の地の1つ。盛り沢山だ。

中州を繋いで瀬田川を渡っている。さて、アスファルトの車道にどうやって風情を感じようか。

だいぶ明るくなってきた。唐橋あと半分、渡り切りたかったけど、先を急ぐことにする。石橋駅からいったん瀬田川を渡って唐橋公園を歩き、この唐橋で渡り返せばよかったと思ったものの、後の祭り。

橋から西に伸びる国道1号を進み、京阪の線路をもう一度越える。

すぐに信号のある鳥居川交差点。左折して、南を向いた静かな路地に。

右手に神社、左手に保育園を見て、最初の十字路を右折。山側に向かう。このあたりは地図上で歩く道を大雑把に決めていただけなので、正直、適当。

あたりは普通の住宅地。やや上り勾配。やがて道が二股に分かれたけど、エイヤで左の道を選択。東海道新幹線の高架を潜って少しの間新幹線と並行した道。すぐに、南北に渡る車通りのある道に突き当たった。

南側に橋が見える。近付くと、半地下状の名神高速。その高速道を左に見下ろしながら少しだけ進むと、県道781号に突き当たった。

左折、名神高速を渡る。左に泉福寺を捉え、東海自然歩道合流を知る。前回は真っ暗だったけど、この道の幅やくねり方は覚えがある……気のせいかも知れないけど。

国分二丁目の交差点。右折。

←前のコースへ戻る |

幻住庵~石山寺~岩間寺~清瀧宮~西笠取

幻住庵。松尾芭蕉が四ヵ月間、過ごしていたという場所。

その幻住庵の入り口――前回来たのは夜。そのわだかまった暗がりの参道階段に突入していく勇気はとても無く、通り過ぎた。

今は朝。石階段をトン、トンと上っていく。暗がりなのは変わりないけど、気分は正反対。

S字型に曲がって一息で境内。軽く息がはずむ。近津尾神社――参道はこの神社のものだ。幻住庵は? 左手にあった、一見、藁葺きの民家のような建屋。そちらへ。階段を上る。閉まっていた。藁葺きには雪。

しばらく佇む。特にもうやるべきことはない。小狭く、立体的で心地よい空間。雪の融けて落ちる音と音を吸い込む雪。ここに「芭蕉」の名前は不要かも知れない。

参拝客が上がってきたのを頃合に引き返し、参道の階段を下りていく。一番下に辿り着くと、まさに鳥居から光が射し込んでいるところだった。今日の日の始まりを感じさせる朝日。

鳥居を潜り、車道に戻る。柔らかな陽射しは上空を覆った薄雲のせいだと分かる。雪道と曇天の組み合わせは最悪なので、これからすっきり晴れ上がってくれることを期待するしかない。わざわざ雪の残る日を選んだのだから……。

陽射しを得ての錯覚かもしれないけれど、身が縮むような冷気は幾分緩んできたようだ。ともかく、東海自然歩道歩き、ここ幻住庵の前から再開。AM7:50。

国分の住宅街を北へ向かう。ごくふつうの住宅地。郵便局を右に見送ると泉福寺。都合三度目。

角に東海自然歩道の道標はやっぱり無く、代わりに滋賀県の「逢のみち湖のみち山歩みち」のマップ立っている。この道案内は東海自然歩道も緑色で示されていて助かるのだけど、コースで無い「緑道」も緑の線で示される。要注意だ。

寺に沿って右に曲がる。

道脇や畑に雪は残っている。雪が降ったのは一昨日なので、かなり融けてしまったのだろう。

二車線の車道を渡り、石山高校を回り込むように進む。通用門に立つ「東海自然歩道」と書かれた円柱を見て、この学校の生徒たちは何を想像するだろう?

東へ――瀬田川を目指して進む。部活の朝練だろう、その高校の生徒たちとすれ違う。やがて下り坂になって、高台から川べりへと下りていく。

蛍谷の住宅街を抜けると、線路。その向こうは国道422号。その先は瀬田川。

右に曲がり線路沿いに南進。石山寺駅のホームで乗客が電車を待っているが見える。

AM8:14、石山寺駅に到着。

東海自然歩道の要所。石山×紫香楽宮跡本線コース、石山×宇治支線コースとも、この駅を出発点とするのがふつうだからだ。

ただ、駅前の東海自然歩道案内板は「約1,300km」バージョン、コース表記も概略しか分からないという古びた滋賀県のいつものもの。この県が整備予算をつけるのは、いつの日のことか。

岐阜県・三重県と並び、昭和時代の整備状況……逆に言うと、自然歩道開通当時の面影を感じながら歩けるということかも知れない。真新しくカラフルな道標が林立するような道を「らしくない」と言うならば。

もっとも、この石山寺参道――山門までの国道沿いの旧道――は「自然歩道」らしくは無い。ただ、そんな道でも天気が良いと楽しく歩ける。どうやら、雲が次第に晴れてきたみたいだ。どうか、このまま……。

国道越しには瀬田川が輝く。琵琶湖から流れ出でて、宇治川、淀川と名を変えながら大阪湾に注ぐ川。

川の上流には遠く、蓬莱山が見える。1時間少々前にいた唐橋は名神高速の影で、見えない。もし見えていれば、瀬田川の流れの先に中世の風景を思い浮かべることが出来たかも知れない。

石山港通過。

松葉屋旅館を過ぎると、道はやや国道から離れる。

そして右手に現われたのは――立派な山門。石山寺仁王門だ。

西国三十三所の第十三番札所。まだ朝ということもあって、参拝客はほとんど見当たらない。まだ開いていないのかも知れない。

ちなみに拝観料は¥400。

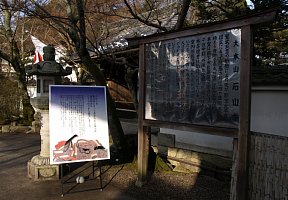

近江八景・石山の秋月の地であり、源氏物語誕生の地ということで名を馳せる、石山寺。

もっとも、今は冬。雪の白さが境内に散らばる。

今回も仁王門からひょいと参道を覗いただけで通過。都合三回目の石山寺なのだけど、三回とも中に入るところまではいかない。石山の上に建つお寺というのを見てみたいものだけど。

門の前の道をさらに南へ歩く。左右、住宅地で生活道の雰囲気。国道はもう見えない。さあ、いよいよだ。

いよいよ、というのは東海自然歩道の本線・支線コース分岐に到達するということ。

三叉路、ここか…。

前に二度ほど歩いた時は、この直ぐ先の歩道橋で曲がってしまった。なので、今回が初めてこの分岐点に立ったということになる。なるのだけど……。

柘植の林道三叉路、善師野のダート十字路、寧比曽岳山頂――思い返せば他の分岐点は、それなりに自然歩道っぽかった。だけど、ここはただの住宅街の角。風情もへったくれもありゃしない。時代が違うのだろうか……。

少し歩いて京滋バイパスを潜り、件の歩道橋に上がる。東に伸びる車道は国道1号の枝線。まあ、交通の要所であることは間違いない。

コース分岐の三叉路に引き戻り、最後の方角「西」へ曲がる。いよいよ支線、山之辺コース!

本線コースへ進む→ |

多羅川を渡ると郊外の雰囲気が出てきた。川沿い、多羅川緑地には朝の散歩を楽しむ人がいる。ここにも「逢の道」案内板。もっとも、多羅川沿いも緑の線で示されていて紛らわしい。

京滋バイパスに沿って進む。このバイパスを潜るのは分かっているが、どこで潜ったらよいのか。

クランク状に曲がってバイパスの南側に出る。結局、道標は見当つけられなかったが、ここからは県道歩き。

信号を待って横断歩道を渡り、緩い坂を上っていく。

この道は最初に音羽山稜線を歩いた時、西山路傍休憩地への降り口を行き過ぎて、千頭岳から奥宮神社入り口まで歩いてしまった後に使った道だ。夕闇の中、震えながら「何故ここも東海自然歩道なのだろう?」と訝りながら石山へ向かって下りていった。

――まだ良く覚えている。東海自然歩道に支線があることなど、知らなかった時のこと。

前方への通しが良くなり、遠方に緑の小山が現われた。山頂に電波塔のある……岩間山だ。その左には袴腰山、どちらも標高400m前後。さらに左方には、もう少しだけ高い湖南アルプスの稜線。

山際に沿って右折、県道を離れる。京滋バイパスの高架が再び前方に現われた。今度は広い空間をゆったりと跨いでいく。でもその上の車の往来は忙しない。

久し振りに得た大らかな展望に、ぼけーっと歩いていたら歩き過ぎる。そうそう、ここは直ぐに左の道に下りるんだっけ…。

黄昏の記憶。3分ほど戻ると果たして、南側に分かれて逸れていく道があった。道標は無い。何も知らなかったら随分と遠回りをしてしまったかも知れない。危なかった…。

正しい道に進む。周囲は田。雪を湛えているが地も見えていて、まるで雪国の春の光景。もっとも緑は無く、あるのは枯れ草ばかり。

千丈川を渡って突き当たり、右折。岩間山を右から回り込むように延びる道に入る。岩間山の右に大平山が見えてきた。山上の電波反射板が、そこに東海自然歩道の本線-支線ショートカットコースが通っていることを知らせている。

空は青、とは言えず水色。ただ、気温がそこそこ上がって、ウォーキングには絶好の日よりになってきた。風も無い。

集落に入ると勾配が出てきた。うねりながら岩間山の山裾を上がっていく。

集落の最上部で溜池を見送ると橋が見えた。ここで京滋バイパスを渡って、腐れ縁のようだったバイパスともお別れ。この先、人家も無い。

眺望の良い、墓地建設地の脇の道を上がっていく。

奥宮神社の真っ赤な鳥居に到達。2年前、自分はこの向こうからこちらに出てきた。

懐かしさから、少し奥に入ってみる。記憶の通り東海自然歩道のコース案内板が立っていて、この地点から大平山・千頭岳を通って音羽山に繋がるショートカットコースが示されていた。そして、「総延長1,800km」の誤記。

変わっていない。

鳥居まで戻って、今度は岩間寺の方角に進む。ここから先が初めての道だ。

標高は240mを越えた。東方に見晴らしがいい。水蒸気が多いのか霞んでいるのが残念だけど、太神山から、なんとか霊仙岳まで見える。琵琶湖は角度的にギリギリ。

この先、林間に入って展望は無さそうに思えたので、ここでしばし景色を楽しむ。

予想通り展望の無い林間の道になる。勾配はそれほどでもない。雪はほとんど路肩のみ。高度を上げるにつれ、だんだんと増えていく。

2、3台、車が通う。岩間寺の参拝客だろう。一台は雪の付いた坂道をそろそろと下りて来る。もっとも、路面は凍結してはいない。

雪面には小動物の足跡。

――駐車場が見えてきた。岩間寺だ。

除雪された駐車場には乗用車1台、トラック1台。その脇に小屋があって「入山・志納料三百円」を掲げている。

――東海自然歩道の道標はそちらを指している。

お金を払う。ついでに東海自然歩道の状態を訊く。コースは案内してもらえたけど、状態までは分からないようだ。「この前、上がって来る時に転倒して救急車で運ばれた人がいたので、お気をつけて」

西国第十二番、岩間寺。AM10:11。

岩間寺というのは通称。本当の名は正法寺というらしい。

境内は雪。本堂までは避けられているけど、その石畳を外して歩くと雪面に足跡が残る。なんか勿体無くて、あまり歩き回る気になれない。昨日今日、雪を敬遠してか参拝客は少ないらしい。

本堂の脇には芭蕉の「古池」。ただ、綺麗に整備されていて、侘び寂び感はイマイチ。

八大龍王堂まで来るといよいよ自然歩道らしくなってきた。逆に、山道の雪の量が気掛かり。いちおうアイゼンは持ってきているけど、傾斜角によっては滑り降りたほうが楽かな、なんて雪山ハイク気分。

――分岐点。京都府の指導標を見て、ここが府県境ということを知る。比叡山の稜線に上がってからの付き合いだった滋賀県大津市ともお別れ。この先は京都府宇治市。

琵琶湖展望台・奥宮神社への寄り道も魅力的だけど、今日のところは正規コースの方、東笠取への下山路に進む。

山を下る。雪量は3cmといったところ。傾斜は比較的きつく、地も出ているので滑り降りることは不可。重心を落としてそろそろと下る。これはあまり楽しくない。

気温が高く、背中がじっとりと濡れてきた。と、林を抜けて見晴らしが開けた。山間の里、東笠取。広がる棚田。称名寺も見える。

道を塞いでいた倒木をなんとかクリアする。青空が濃い。

棚田を見ながら北へ進む。

山之辺コース序盤は東京を目指すのを逡巡するかのように、北や西へと細かく針路を変える。距離以上に、奈良県が遠い。

青い空と白い雪。待ち望んでいた組み合わせを得られて気分がいい。

府道782号と合流して林の中に入っていく。集落を繋ぐ林間の車道だ。なんともない車道でも、青空と雪と陽射しがあれば退屈しない。まあ、山道だったらさらに良いのだけど…。

雪が音を吸収するかのように、静か。と思ったら、前方に「工事中」の看板が並んだ。そして喧しい音をたてる工事車両が現われた。よりによって、清瀧宮の真ん前だ。

工事で清瀧宮には入れず、仕方無くそのまま少し先に進むと明るい三叉路。ここで、清瀧宮に下りられそうな小道が延びているのを発見。

AM11:08、清瀧宮に降り立つ。思いのほか雪深く、場所によって膝下まで雪面が来る。

誰もいない。

逆に、日当たりの良いところでは雪は消えている。やっぱり春の雰囲気。まだ2月中旬なのだけど。

お賽銭投入。東海自然歩道歩きをしていると一日にいくつもの寺社に立ち寄ることがざら。その度ごとにお賽銭を奮発していたら、相当な出費になるだろう。

自分はと言えば、一日にどこか一箇所、気に入ったところにお賽銭している。結果それが、あまり有名でない、ささやかな寺社になることが多い。

今日は、ここ。

三叉路に戻る。上り基調であったのが、ここからは下り。窮屈に展望があって、醍醐山の山稜線が見えている。

大きくカーブを切りながら西笠取へ向かって下りて行く車道。ペースも、気候も全く問題ない今日の歩きなのだけど、ただ1つ、体調がよろしくないことを思い出した。

歩きは快調で、たいてい忘れられている――咳き込むと血の味が感じられるのは本当に気のせいだろうか?

お昼時になったので、コンビニ御握りやパンをパクつきながら歩く。

それにしても、春を先取りしたかのような陽気。ポケットに放置していた使い捨てカイロも高温を保っている。ちなみに、本当の雪山などの寒さでは使い捨てカイロなど全く役立たない。

だんだん人里の雰囲気が出てくる。眼下には学校。笠取小学校だ。――それにしても「新入生募集 笠取小学校」の横断幕は前にも見たような……。そう、醍醐寺から醍醐山に上り、この西笠取に下りて宇治までの歩きを一昨年の夏にやっている。と、なると笠取小学校はずっと「新入生募集」ということ。

見覚えのある三叉路が見えた。西笠取・稲出へ到着だ。

先のコースへ進む→ |