太神山コース ≫

東海自然歩道 ≫

湖 南

- 滋賀深部への道 -

【踏 行 日】2006年2月中旬

【撮影機材】OLYMPUS E-1, ZD14-54F2.8-3.5

- …石山駅=(京阪電鉄)=石山寺駅

- 【アプローチ】京阪石山坂本本線で石山駅から僅か4分。駅前から自然歩道が始まっている。

- 石山寺駅~南郷洗堰~枝町~太神山(600m)~三筋滝

- ★★☆ 瀬田川周遊と標高600mの太神山登山コース。湖南アルプスとは言われるが岩稜歩きは僅か。

- 三筋滝~田代~西山峠~黄瀬~紫香楽宮跡

- ★☆☆ 小さな峠を2つ越えるが基本は車道歩き。紫香楽宮跡に近付くまで何も無く退屈。

- 紫香楽宮跡~紫香楽宮跡駅~雲井駅=(信楽高原鉄道)=貴生川駅…

- 【帰路】紫香楽宮跡駅でOK。雲井駅まで歩く理由は無い。

…石山駅=(京阪電鉄)=石山寺駅

JR石山駅は大津駅から東海道線で2つ目の、琵琶湖に程近い駅。また、新幹線京都駅からは4つ目の駅となる。

駅前に進むと、京阪石山駅は右、目の前。ここには芭蕉像も建っていて説明パネルも設置されている。もっとも、周囲は市街地の光景。

京阪石山駅に下りる。

――そして、4分間の列車の旅。

京阪石山駅に降り立てば、そこが東海自然歩道。そのまま瀬田川沿いに進んで行けばよい。

ちなみに駅前の「逢のみち」案内板によると東海自然歩道は瀬田唐橋まで線が延びているように見えるけど、それは「緑道」の意味であってコースというわけでは無い。とは言え、瀬田唐橋を見逃す手は無い。もし時間が許すなら、1つ前の唐橋前駅で降りて歩き始めたいと思っていたのだけど……今日は朝寝坊がたたって諦めた。次、岩間寺コースを歩く時用に取っておく。

ちなみに駅前には東海自然歩道案内板(総延長1,300kmバージョン)も立っている。こちらは相変わらず粗過ぎて、コース概略を掴む程度しか出来ない。

←前のコースへ戻る |

石山寺駅~南郷洗堰~枝町~太神山(600m)~三筋滝

京阪石山駅、AM10:27。

天気は悪くない。ただ、時間帯が遅い。冬場ということもあって、目的地に着く前に暗くならないか心配。厳冬期ゆえ、日没後の寒さは耐えられないものかも知れない――。

案内板を見ながらそんな心配をしていると、珍しく「東海自然歩道を歩いている人ですか?」と声を掛けられた。人の良さそうなオジサンだ。なんでも音羽山を越えて牛尾観音へ下りていくという話であったので、音羽山稜線の状態などを一応伝えておく。それと、道を間違えて千頭岳へ向かわないように、と。

それでは、と道を分かって、出発。

左に瀬田川を見ながら国道422号脇の道を歩く。石山寺参道とは言え、季節のせいか歩いている人はほとんど見当たらない。

そして、早くも雲が空を覆い始めた。気持ち、体感温度も下がったように感じる。くそお、3時間ばかり早く来ていればよかったなあ……と思うものの、後悔先に立たず。

AM10:39、石山寺到着。

――この前、来た時は夜で門は閉まっていたけれど、今は当然、開いている。ということでノソノソと入っていく。両脇は桜だろうか……石畳の清潔感のある石畳が一線に延びている。参拝客の姿もパラパラとある。

もうひとつ、関門があった。拝観料¥400の徴収所。……すごすごと引き返す。

西国十三番札所、かつ近江八景の地であるところの石山寺。また、紫式部が源氏物語の構想を練った地とも言われる。源氏物語はまもなく1,000周年(!)を迎えるとのことで、ここが平安時代まで繋がっていると思ってみると、不思議な感じ。

とは言え、今日は通過のみ。前回の三井寺も通過のみで悔しい思いをしたのだけど、まあ仕方がない。

さて、と東海自然歩道の指導標をキョロキョロと見回して探すけれど、見当たらない。大阪・京都区間は道標頼りで結構歩けたのだけど、やっぱり滋賀県はそうでは無いみたいだ……。

それを感じた前回の歩きから2週間後の今日。ガイド本などあまり探している余裕無く、今日もしがなく現地の道標頼みの歩き。

――あとは、勘。

支線コースへ進む→ |

こういう時は安全第一のコース採りだ。駐車場前の道を進んで国道と合流、瀬田川沿いに南へ歩く。

京滋バイパスの高架を通過。その先、「逢のみち」案内板があって……道が一本ずれていることに気付く。

山側に進んで引き戻り、歩道橋のある交差点から歩き直す。山之辺の道との分岐はもう少しだけ戻ったところにあったのだが、まあそれは次に歩く時でいいだろう。15分のロス。

石山小学校を左に見ながら細い道を進む。両脇には住宅が多い。途中、十字に交差する道の奥に滋賀大学の門も見えた。

右に円照寺を通過すると、三叉路。電信柱に標示があって、ここは右。ちなみに、そこには「琵琶湖毎日マラソンのための交通止めのお知らせ」も立っていた。

毎日マラソンのテレビ中継は時々見ていたけど、ここか。

結局、地図上の知識をいくら持っていても、現地に来るとそれまで持っていた印象はあっさりと覆る。百聞は一見にしかず、ということ。

――という認識をなぜ得たのかというと、その後、さっぱり道標を捉まえられなくなったから。「逢のみち」案内板によると、南一本に進んで、このあたりでやや東に進路を変えて国道に合流、となっていた筈だけど……。

真っ直ぐ、なんて道がそもそも無い。仕方なく南へ向かう道を拾いながら進んでいく。やがて新興住宅地のようなところに出て、立ち往生。

詳細に見えて実は単純化されている「逢のみち」案内板は頼りにならないなあ、と分かったところで後の祭り。とりあえずそのまま瀬田川の方に下り、国道に合流する。(後日調査:ここは石山中の縁に沿って歩き国道合流が正解?)

川岸に大きなスーパーが建っていて、一休み。さらに瀬田川右岸を歩いて、南郷公園に到着。

AM11:45、瀬田川洗堰。

もうすぐ正午になってしまう。もう1回、道に迷うようなことがあったらアウトかも知れない。

――そう思いつつ、瀬田川の堰を渡る。正確には堰を通る県道108号線の歩道。

すっかり、空は曇天。雨が降ってもおかしくないような天候になってきた。

気も晴れない。今日は中止してこのまま引き返そうか、という考えにもなる。どうして自分はこんなことをやっているのだろう? という毎度お馴染みの疑問。

そう思いつつも足は自動的に前に出る。歩くのは生きると一緒で、意識的に止めようと思わない限り、進み続ける。

渡り切ると、右手に南郷水産センターが現われる。もう少し進むと左手に光明寺。そしてこの道は「夕照の道」と言うらしい。

次に突き当たったのは、信号のある黒津二丁目交差点。道標は……探したけれど無い。

ガイド本を持たず道標だけでコースを追う、という歩き方の限界を感じる。南滋賀あたりでもそうだったけれど、ただ道標が無いがために撹乱され、無為に時間を潰してしまう。

もっとも、常に居場所は把握しているのでコースの要所要所に辿り着くのは難しくない。コースを無視して歩いて良いのなら、だけれども。

ここで「正確にコースを辿ろう」という考えと「現地の道標任せ、ナマの歩きをしよう」という考えが喧嘩を始める……

迷ったら見晴らしの得られる道……という習性に従い、大戸川に架かる橋を渡る。

渡り切って左折。大戸川を左、田上盆地の田園風景を右に直進。

――と、左手に大戸川を渡ってくる第二の橋が現われた。そして、久し振りに東海自然歩道の標柱も出現。

どうやら、こっちの橋を渡ってくるのが正解だったらしい。ただ、戻って歩き直すのもめんどい。

「ネットの記録やガイド本に頼ってもいい、正確にコースを辿ろう」という考えが頭の中で優勢になってくる。「GPSや携帯ナビに頼るというところまで行かなければいいや」、軟弱な考え。

15分ばかり大戸川沿いの車道を歩いただろうか。ようやく指導標が現われた。

待望の右折指示。曲がる。

あとは、太神山登山口まで一直線だという認識。実際、天神川の右岸の道は真っ直で、道迷いの心配はとりあえず解消。

これまで田園地帯であったのが、左に枝の集落が広がってきた。

枝のバス停に到着。チーター(?)をあしらった帝産バスのマークが面白い。

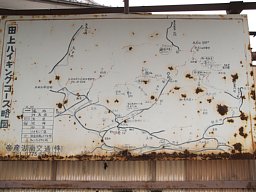

東海自然歩道では無く、「自然の道 歴史の道」のコース案内板が建っている。『湖南アルプスの道』を案内しているけど、薄い水彩画のようになってしまっていて、判読は難しい。

一方、バス待合所には帝産湖南交通のより広域なハイキングコース案内図。こちらも大雑把だけど、読める。

もう少し進むと田上公園。天神川沿いの細長い公園だ。この対岸には芭蕉句碑「獺(かわうそ)の 祭見て来よ 瀬田の奥」があるそうだけど、立ち寄る気力は無い。

やっぱり今日は景色が優れない。もしこれで青空なら、黄色い景色とは相性が良い(=補色関係)ので印象もだいぶ変わるのだけど。つくづく残念。

田上鉱物博物館も一瞥しただけで通過。ここはまだ機能しているのだろうか……?

アルプス登山口、PM0:31。

「湖南アルプス」であって、日本アルプスでは無い。それでも、れっきとしたアルプス登山口。

ちなみに、バスの便は1時間当たり2本もある。何故?

ちなみに、手にしている地図は10万分1縮尺。コースらしきところに、鉛筆で適当にしるしを付けてある。

――そんな地図で紫香楽宮跡まで突き進もうというのだから、フザケている、と言われかねない。自分としても、最低でも5万分の1縮尺の登山地図を手に山には挑みたい、という気持ちはある。

まあ、コンパスがあるので進む方角は間違えないはず。

川の左岸に渡る。天神川も上流部に入って、流れが細く、急になってきた。対岸には荒々しい岩壁も、かいま現われる。

ただ、花崗岩が黄色っぽい。日本アルプスのそれは白いのだけど……。そう言えば、須磨アルプスも黄色っぽかった。関西色なのかもしれない。(そういうわけではないだろうけど)

迎(むかえ)不動通過。TOILETの掲示。車もたまに通る。いったい、どこへ向かうのだろう?

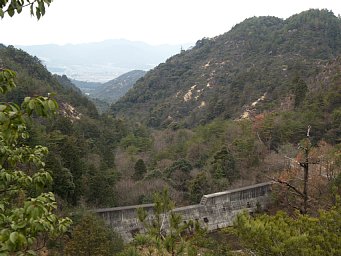

鎧ダム・堂山への分岐を過ぎ、車止めのゲートを越え、天神川右岸に渡り、大きなS字カーブで高度を上げると、道脇にやたら道標の並び立つ太神山登山口が現われた。

新しいのは「自然の道 歴史の道」の道標。太神山山頂まで2.2km。

「三上・田上・信楽県立自然公園・田上高原」

「風化作用で侵食された花崗岩の、変化に富んだ地形が特色」

「湖南アルプスの名で親しまれる」

登山口の先は早速、岩稜帯の巻き道となって、いやがおうにもテンションが上がってくる。この分だと岩登りまがいのところもあるかも知れない。

天神川を越えると初めて展望が開ける。堰を眼下に、田上盆地。京滋バイパスの高架線の袂には本コースから離れていく東海自然歩道・山之辺の道がある筈――。

なお、松茸山につき10-1月の入山禁止、の張り紙があちこちにある。今は2月。

樹林帯に入って花崗岩の急な登りになる。面白くなってきたぞ、と思ったら普通の山道に。うーん。

あとはひたすら登る。瓦屋根のあずま屋や、大岩脇の祠?などが現われる。

従って、そう単調な感じはしない。そして、次に現われたのが「泣不動」。岩に刻み込まれた不動像だ。

残念ながら、自分の目では泣いているのか笑っているのか、よく分からなかった。矢筈ヶ岳への分岐を過ぎ、「太神山本尊不動明王」の碑の建つ鳥居を潜って丸太階段を上っていくと、道は上り一辺倒では無くなる。

道脇、笹に埋もれるように「ニッセイ大津の森」の看板。

お地蔵さんの並ぶ小広場の先で林道にぶつかる。東海自然歩道は左に下っていくけど、不動寺は右、0.1km。寄らないわけにはいかない。

そして太神山不動寺に到着。PM1:45。

たいしんさんふどうじ、と公式には載っている。太神山は「たなかみやま」、田上も「たなかみ」なのだけど……。天台寺門宗のお寺だ。

本堂はどこだ? と広い境内をキョロキョロ見回す。どうも巨杉の脇の階段を上っていかないとダメらしい。それにしても結構な急階段だこと。

上る。

……と、木組みの建築物が頭上に圧し掛かってきた。これが不動寺本堂か。けっこうな高さで、本当に真上に見上げる感じ。

急階段を、さらに上る。

ようやく、本堂入口と同じ高さに到達。ただ、その前にほとんどスペースが無い。あまり後ろに引けない。

さらに上る。

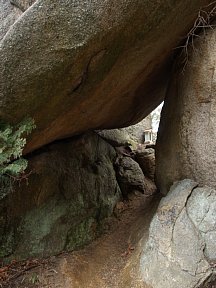

おやまあ、という感じで巨石が本堂屋根を押し潰しかかっている。

勿論、こういう趣向なのだろう。「趣向」は語弊あるけど。

その巨石では胎内くぐりが出来る。ひょいと潜って、それでOK。なんらかの効用がきっとあるだろう。

もう少し先に山頂がある。境内からは高低差にして50m近く登って来た位置。湖南アルプス最高峰の山頂なのだけど、残念ながら木立に囲まれ、期待していた展望は得られない。

――まあ、今日の天候じゃあ、あったとしても灰色の風景さ。(すっぱい葡萄の原理)

下る。

なかなか、足を縺れさせると怖いような階段。それでも一気に下って境内に降り立った。結局、15分ほどこのお寺に時間を費やしたけど、時間があればもう少しいたかったところ。それと、もっと良い季節に。

山門を出る。その先。三角形の矢筈ヶ岳山頂部が見える林の切れ目がある。ただ、この山からの展望はこれでオシマイっぽい。

東海自然歩道の分岐に到着。さて、下山だ。

ダートの急勾配の下りなのだけど、端に歩行者用の階段が備え付けられている。車は反対側を走ることになるけど、窪道で辛そう。

距離にして300mほど下ると太神山路傍休憩地。車道脇の斜面にあって、ベンチと東海自然歩道コース案内板、「火の用心」ののぼりの張り付いた太神山公衆便所がある。

先が砂利道となっているので、路傍休憩地先の駐車スペースまで車の進入は問題なさそうだ。勾配も緩やかになったので、歩きながらの昼飯。

その後、腹も膨れたところで時間稼ぎ(逆の意味)に走り出す。走り易いのが災いしてスピードが出てしまい……結果、バテる。

田代川を橋で渡ると県道12号に合流、鋭角に右折。長い付き合いだった大津市を後にし、甲賀市信楽町に入る。

神慈秀明会前を通過。ここは宗教施設の入り口なのだけど、バス停はミホミュージアムとJR石山駅を結んでいて、便もそこそこあるので利用価値がある。

さらに車道を歩く。右手の田代川は、前方から背後へと流れていく。ただ、頭に下山の意識があるのでなんだか妙な感じ。そして、落水の轟きが聞こえてきた。ようやく三筋の滝だ。

信楽路傍休憩地到着、PM2:51。

先のコースへ進む→ |