相模湖展望のみち ≫

東海自然歩道 ≫

←前のコースへ戻る |

鼠坂~嵐山~千木良~小仏城山~一丁平~高尾山~高尾山口

鼠坂歩道橋には「嵐山2.38km」という消えかけの道標が張り付いていた。

京都の嵐山区間を通過したのは随分前のこと。もっとも、京都の「嵐山」は渡月橋から見上げただけであった。

――今日、ようやく「嵐山」に登ることが出来る。

歩道橋を渡った先に下り階段は無く、そのまま前方へと道が続いていた。さらに、右手側道へとコースは続く。細い上り坂、背後には、先ほど登った石老山が見えてきた。

山道となる。右にはピクニックランド敷地との境界を示す柵。柵に沿って進んでいく。

柵も消えて本格的な山道となった。ただし、勾配はほとんど無い。山腹を巻く巻き道なのだろう、沢を木橋で渡りながら水平に続いていく。左手にある筈の相模湖も、濃い樹林に隠されてほとんど姿を現さない。

――それにしても、この山はあまり登山対象にはならないのか、道が細い。道標は適度に現れるものの、朽ちて倒れた指導標が放置されていたりもする。歩く人の姿も無い。

空が暗いこともあって寂しげな雰囲気。なにか、最後に向けた貯めを作っているかのよう。

――そもそも、東海自然歩道のほとんどの区間は物寂しげな道であったことを思い出す。ハイカーや観光客で溢れて賑やかな道、なんていうのは、ごく一部。そんな道が、まがりなりにも1,000km以上に渡って続いているというのは特異なことだと思う。整備費の原資は税金なのだから、利用されない道は廃棄しろと言われそうなものを。

ベンチが現れた。その先で針路が東に変わり、道が山斜面に向いた。そして高度が一気に上がり始める。

高度を150mほど上げるだけ、ということは分かっている。……分かってはいても、辛い嵐山への登り。周囲は冬枯れの木立、新緑もあまり見られない。湖に近いので気温が低いのかも知れない。

それに、いつ降ってきても良さそうな雨が、一向に落ちてこない。今日は「傘差ながらの東海自然歩道」を想定していたのだけど、幸い、と言って良いのか傘はザックに仕舞われたまま。

PM1:36、嵐山の山頂に到着。

小狭い広場。鳥居があって、神社が建っている。木立に囲まれているものの、木々の薄くなったところから二方向の展望が得られる。

――北西は相模湖。相模湖への展望台、とも言われる山だけあって、湖面がきれいに見晴らせる。北東は城山~高尾方面。ただ、雲の中に完全に埋没していて、目指すゴールは見えない。

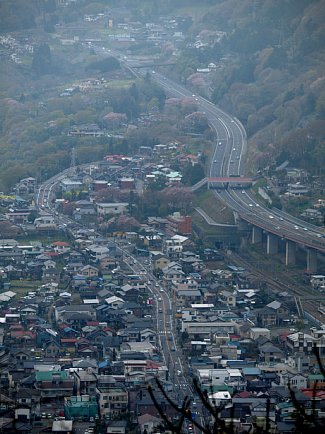

そして、どちらの方角にも中央高速道が地を這っているのが見える。

――東海自然歩道は、東海道と中央道の真ん中辺りを通る道。ここで中央道を北に越える。

今日登るべき山5つのうち、3つをクリアし、残りは2つ。それは東海自然歩道本線の最後の2山、ということにもなる。

――大阪は箕面の東海自然歩道西の起点から歩き出したのは、2年と4ヶ月前のこと。朝、家を出て前回の続きから歩き繋いで、ということを37回繰り返してきた。今日は最終区間、サクラの咲く高尾山に懸ったゴールテープを切りに向かう道。

嵐山からの下山道、階段が果てしなく続いていく。ここまでの進捗はやや遅れ気味。もし、雨が降り出したら明るいうちに高尾山に辿り着けないかも知れない。ゆえに足早。

足に疲労が嵩んできているのが感じられる。城山への登りが不安だ。それでも、登らないとならない山。

車道に飛び出して山道は終わり。ここは左に行くと相模湖駅へ至る支線コース。本線は右。右折してフラットな車道を歩き始める。

――この道は歩いたことがある。8年前のことだ。東海自然歩道の道標を目にしたものの、遥か大阪まで続く道だなんて思いもよらなかった頃。

大阪からこのコースを辿って来る日が来るなんてことも、その時は全く予想出来なかった。人生、何があるか分かったものじゃない。

左折し、相模川の流域へと下りていく。最後、階段を下りると吊橋が現われた。弁天橋だ。その前に建つ弁天橋休憩所は固く閉ざされていた。

川の水の色は緑。東海自然歩道最後――ないし最初の吊橋を渡る。

←支線コースへ進む |

渡り切って樹林帯に突入、さらに底沢川に架かる橋も渡る。

その先は、川岸の斜面を一気に上がっていく細道。相模川と弁天橋がどんどん小さくなっていく。高度感があって、怖いくらい。道には手すりがあって安全を確保。

上がり切ったところに千木良公衆トイレ。その前に立つ指導標が指し示すのは、千木良の住宅地。

住宅地を抜けていく。この千木良も東海自然歩道的には、最後ないし最初の集落、ということになる。大阪側で言うと……そう、泉原集落が当たるのだろう。西と東の違いのようなものは――あるようでもあり、無いようでもあり。

国道20号・甲州街道に突き当たる。

自販機が並び、その向こうには千木良バス停が立っている。今日はここまでにして帰ってしまおうか、という考えがチラリと思い浮かぶ。

――そいつは出来ない相談だ。ここに来るのに、交通費を一体どれだけかけているか思い知れ、と。

自販機で最後の飲料補充。信号を待って、横断歩道で国道を横断。そのまま山際まで進む。突き当たって左折。

8年前と同じく、富士見茶屋はそこにあった。富士見桜もその傍に立っていて、満開の花を散らせ始めていた。地面にはやはり、撒き散らかされた桜の花びら。

――この光景が残っていたことに、まず感謝。自分の東海自然歩道に対するイメージは、8年前のこの場所に強く括り付けられているのだから。

富士を探求する東海自然歩道。今日、富士山は見えない。高尾山の上からでも見えないだろう。

でも、今日はまだ終わらない。

PM2:34、富士見茶屋の脇の階段を登り始める。城山への尾根登りコース、高度差は450mほど。

まっとうな登山道だ。幅も十分で歩きやすい。傾斜もそうきつくない。ただ――足の疲労が大きい。ここ数年、徹夜明けだと翌日のスタミナが持たないことが実感出来るようになった。とりあえず、この登りの間だけでもシャリバテにならないでくれたら、それで良いのだけど……。

下りて来るハイカー、何人かとすれ違う。ただ、そう多くは無い。やっぱり、今日の天気予報を聞いて登山を諦めた人が大勢いたのだろう。それでも登る人は、雨の中の行軍の辛さを知らない初心者か、経験を積んだエキスパートか。もしくは自分のようなひねくれ者か。……そんなことを考えているうちに雲の中に突入。

見晴らしは、あまり無い。序盤に中央高速方面が見えていたこともあったけれど、今はもう、白いガスで何も見晴らせない。

……足が上がらない。それでも、無理して足を上げる。白いガスも、夕方が近づいてきたかのように仄暗くなってきた。

そのガスの中に桜の花のピンク色が点々と浮かび上がる。山頂直下までやってきたのだ。

別の日に歩く→ |

PM3:26、城山の山頂に到着。そしてそれは、神奈川県を脱して東京都に突入したことを意味する。ついに最後の都府県に到達したのだ。

テーブルには、しかし誰もいなかった。茶屋は営業中であったものの片付け準備中の雰囲気。気象状況を鑑みれば、まあそうだろう。少し淋しい。

関東ふれあいの道の道標が立っていた。大いなる伏線。

5分ほど滞留の後、東へ向けて出発する。高尾山へと続く稜線道だ。ここはもう、明治の森高尾国定公園の領域内。大阪にある明治の森箕面国定公園とは、双子の自然公園。

本日登る5つの山のうち4つまでをクリアして、最後の1つの山へと向かっている。アップダウンは少なく、疲労した足でも難なく距離を稼げる。もちろん、このような楽な道であることを知っていたからこそ、ここまで頑張ってきたわけで。

周囲は人工林が目立つものの、時折、ヒトリシズカやキブシ、そしてヤマザクラなどを目にすることが出来る。もっとも、すべての景色が白く塗り潰されていて、あまりよく見えない。視界は30mと言ったところか。

もちろん、見晴らしがあるかどうかも分からない。道幅の広さが、ここが大勢の人が歩いていく道であることを示しているけれど、本日、人の姿は皆無。時間帯のせいでもあるのだろう。

一丁平に到着。ここはサクラが見事なところだ。

目を凝らして、ガスの白と、たわわに咲いたサクラの淡いピンクを判別する。もう、花はほとんどガスに滲んでしまっていている。

青空の下の桜を想像してみる。――それは容易に想像できた。むかし一度この稜線を歩いた時に、桜も富士山も、溢れんばかりのハイカー達も目にしたことがあるのだから。その光景が懐かしく思い起こされる。

でも――この人のいない、誰からも見られることなく霞の中にサクラ咲く高尾山も、確かにこの山の1つの姿なのだろうと思う。東海自然歩道を通して、様々な土地を様々な季節に歩いてきた。自然は、時候や天候によって全く違う顔を見せる――そのことは良く学んだように思う。

大垂水峠への分岐が幾つか出現する。見過ごして、稜線上を一直線に東に歩いていく。鞍部を過ぎて、やや登り勾配か。

ここにきて、ちらほらとガスの中に人影を見かけるようになった。高尾山に戻っていく人たちに追いついたようだ。

一丁平園地。白いガスの中、ぼーっと赤いものを認めてそちらへ向かう。――ツツジだ。斜面に目一杯、咲いている。

じつはこの高尾山、天候の悪い日をわざと選んで来た。

――ちょうど1年前、ミシュランがこの高尾山を★★★選定した時から、そのことは何となく決めていた。三ツ星の評価を得て、ますます人気の山となった高尾山――東海自然歩道というのは、果たしてそんなに賑々しく華やかな道であったろうか?という根源的な疑問。

そう、満開のサクラが青空の下に輝き、大勢の人が路傍に遊びウィニングロードのようになったこの稜線を歩いてしまったら、たぶん、自分の中での長距離自然歩道歩きは終わる。ハッピーエンドは物語の死であるがゆえに。

鮮やかな紫色が白いガスで和らげられ、色味が落ちることで幻想的な雰囲気を得たツツジの群生光景。野生ではなく植え込みなのだろうけれど、美しいことには変わり無い。

そして、高尾山への最後の登りが始まった。……いや、こう言い直そう。東海自然歩道の最後の登りが始まった、と。

今まで何度となく苦しめられてきた丸木階段。最初こそ軽快に踏み上げていくものの、やっぱり途中でバテる。ギアをローに入れ直し。

我慢して登っていくと、右手に公衆トイレが見え、ついでちょっとした踊り場に出た。もみじ台だ。茶屋は――既に営業時間が終わった後。

そして、次は石階段。一歩一歩、噛みしめるように登って行く。あと少し……そういえば、いつもそんなことばかり思っていた。あと少しだから頑張ろう……それを1,000km積み上げて、ここに来た。

と、あずま屋のある広場に出た。……いいや、ここじゃない。短い石階段を上って最後は石畳、そして――

PM4:22、高尾山の山頂に到着。

1年あたり260万人とも言われる登山者数を誇る高尾山。これは世界一の数字だそうだ。そんな山の山頂に、誰もいないという不思議。

高尾ビジターセンターも閉まっている。箕面のビジターセンターは朝早すぎて開いていなかったけれど、こちらは時刻が遅すぎて閉まっている。山は早朝に登り始め、午後になる前には下山開始すべし……それが山での鉄則。はっきり言って、そんな“鉄則”は、東海自然歩道歩きをしたことでブチ壊してしまった。

7分ほど山頂でまごまごした後、覚悟を決めて下山を開始する。下山することが、こんなに怖いと思ったことは初めてだ。たぶん、終わってしまうことが怖いのだろう。

そして、ここから先は関東平野へと下りていく道。薄暗くなりつつある薬王院の境内を抜けていく。

山門を潜り、男坂の階段を下って都道169号へと入る。暫くは平らな道が続く。

途中には、高尾山サル園野草園。――箕面には野生のサルがいたものだけれど、ここではサル園の中。啼き声も聞こえない。すべてが静寂に包み込まれている。

さらに進む。電灯が点り始めた。

PM4:54、ケーブル高尾山駅に到着。

すぐ脇の、かすみ台園地へと階段で登る。ここは展望地だけれど、名前の通り、眺望は全て霞みの中にあった。

――その白いキャンバスに関東平野の大平面を思い浮かべてみる。天候が良ければ人で溢れるこの園地、今は白い夕闇の中に沈み、幻想的な雰囲気をまとっている。

満を持して、1号路を下り始める。

エコーリフト駅を通過すると林の中に入り、道はぐねぐねと曲がり始める。静岡の山の中でも歩いているような錯覚。

……だいぶ暗くなってきている。木々が濃いところでは、足元が見辛いくらいだ。4月半ばとは言え、午後5時を過ぎると夕闇は一気に忍び込む。

と、坂道がスッと真っ直ぐになった。その先には多くの家屋が見えている。

PM5:25、東海自然歩道の東の起点に到着。

――長い、長い旅の終わりだ。

高尾山口~高尾山口駅=(京王電鉄)=高尾駅=(JR中央線)=新宿駅…

三叉路に出ると、反対側にはケーブルカー清滝駅が見えた。

さて、これからどこへ行ったら良いのだろう? このまま帰る? まさか。

とりあえず、清滝駅へ向かう。まだ営業時間内ではあったけれど、すっかり今日はもう終わった的雰囲気。せっかくのサクラの満開時期なのに、こんな天候ではあまり集客出来なかったことだろう。気の毒に。

その後は、暫く周辺探索。正直、この地から離れがたいのだ。1,000kmの旅の最後にエピローグの1つも無い、というのも寂しい。

20分ほどウロウロとした後、ようやく高尾山口駅に向かって歩き出す。

PM5:49、高尾山口駅に到着……なんか、あっという間に着いてしまった。京王線の切符を買い、階段を登って待機していた新宿行き列車に乗る。

列車が発車する。この路線は週末であればハイカー客ばかりになるのだけれど。今はその姿は少ない。

列車は走る。都心へと向かって。

新宿駅に到着。

南口改札から、駅の外に出てみる。

そこに、都会の夜景が広がっていた。何度も来ている街なので、特に感慨は無い。やたらと人が多く、車が多く、モノが雑然としている街。

少し歩道を歩いてみる。――結局、自然歩道というのは何だったのだろう? 人が歩くという意味では街中の道と変わることは無い。道端の自然に目を留めるのとショーウィンドウの商品に目を留めるのと、どれほどの違いがあるだろう? 道標に導かれる点も同じ――最近では、どちらもGPSになっていたりもするけれど。

あまり、差は無いのかも知れない、結局のところ。それに、比較してもあまり意味が無いような気もする。

……さて、そろそろ帰らねば。あまり遅い新幹線だと、家に帰れなくなる。週明けからの仕事にも差し支える。

JR中央線に乗って、さらに東へ。

東京駅へ到着。

これで、大阪駅から東京駅を一本の紐で結び終えた。長かったようで短かかった37日。遠かったようで近かった1,000km。――自分の中の距離と時間の物差しが、少々混乱中。

そして、今日の終わり方はCメジャーではなく、Eマイナー。計算通り、とも言える。達成感は、あまり無い。

そういえば「人はみな、まだ旅の途中」なんて歌もあったっけなあ……。