高尾山付近コース ≫

東海自然歩道 ≫

←前のコースへ戻る |

城山~一丁平~高尾山~稲荷山~清滝駅~高尾山口駅=(京王)=新宿=(JR中央)=東京…

昼下がりの城山山頂。

大量に並べられたベンチがハイシーズン時の混雑を想像させる。というか、来るたびにベンチの数が増えているような気がするのだけど……。

まずは関東ふれあいのみちの道標と案内板を確認。ついで、東海自然歩道の道標と案内板を確認。そう、ここは自然歩道3コースが交わる要所。おかげで、ここはもう4度目。

他のハイカーは皆、城山茶屋の南側に集まっていた。三々五々、テーブルについて遅めの昼食などを摂っている。高尾山から1時間という距離が、この場所を静かで寛げる空間にしているようだ。とは言え、時々、若者のパーティーが賑やかに通り過ぎていき、この地が首都に程近い山岳であることを思い出させる。

自分は高尾山側のベンチに座って、関東平野の眺めをつまに昼飯。と言っても、サンドイッチやコンビニお握りの類。普段は時間が無くて歩きながら食べる行動食が多いのだけど、今日は後、残すのは下山だけ。ゆっくりしていられる。

――なんか、不思議な気分。自分が今この場所にいるということに少し違和感を覚える。自分にとっては既に過去に属する場所への再訪だから? そもそも、もう一度この道を歩こうと思い立った理由が不明瞭。

PM2:19、城山山頂から出発、ベタに高尾山を目指す。下りていく道は二手あるけれど、大回りとなる左手の道を選択。

――眼前に高尾山の山体。他の低山と同じく植樹林の緑が目立つ。人が多い、とは言っても山のスケールで見れば微々たるもの。

二つの稜線道は直ぐに合流。東へ向かって真っ直ぐ進む。赤土の関東ローム層――斜面には木の階段が設置され、ぬかるんで歩きにくいところが無いのは流石と言うか。

同じように高尾山に戻っていくハイカーがチラホラいる。下山が少し遅れたのだろう。自分にとっては早すぎる時間とは言え。

季節が季節だけに、あたりに花や虫は見当たらない。ヤマサクラの木が続くところもあるけれど、もちろん葉は無い。むかし、サクラ咲くこの道を歩いたことがあるけれど、その面影は無い。

高度を100mほど落としたところで少しだけ登りになった。と、前方が開けた。

一丁平に到着。

――ここには展望テラスがあって、丹沢への見晴らしが得られる。今日のところは山影しか見えないけれど。正面の石老山は2日前に歩いた道。その奥、焼山から袖平山へ続く丹沢主脈は9年前に歩いた道。

春とは比べるべくも無いけれど、ここにもハイカーが数人、たむろっている。スマホの画面を熱心に見ている人が多いのは昔の光景と違うところか。

一丁平を後にする。すぐに巻き道と合流して、さらに下っていく。勾配が急なところは無く、しごく歩きやすい道。幅も十分。

日本には全国に自然歩道が整備されているけれど、山岳コースとしては本区間が最も利用者が多いと思う。応じて道標もベンチも多い。公衆トイレさえ直ぐに現れる。恵まれた道。

明治の森高尾国定公園の解説板が立っていた。その脇の道標は東京都謹製・東海自然歩道……このような標識が朽ちておらず、真新しくさえあるのがこのコースの特異な特徴なのだけど。

そんなの当たり前、と気にも留めないハイカーがほとんどだろう。地方の自然歩道を歩けば考えを改めることになるけれど、残念ながらそこまで進むハイカーはあまり多く無い。

山稜線を横断する高圧線鉄塔の脇を通過。

穏やかな下りが続く。日もだいぶ傾いてきた。多少、寒さも感じるようになってきた。

ようやく最下部の鞍部に到達。城山山頂から200mほど高度を落としたことになる。残されたのは高低差120mほどの登り。

じつは、ここから左右に巻き道が分かれている。そっちの方が自然が多いのだけど既に歩いたことがある。従って今日は真ん中の道で直登。まあ、どちらも山頂手前で出合うわけだし。

丸木階段を登っていく。

……段差が大したことが無い。別に普通の坂道のままで良いじゃん、って思うぐらいの段差。路面保護への執着が感じられる。

もっとも、疲れているので辛いことは確か。複線のためか道幅がやや狭くなり、ハイカーの姿も少なくなった。道脇は白茶けた冬枯れの草叢とヒノキの林。

紅葉台便所を通過。さらに階段は続くものの、木々が薄くなり上空が開けた。

傾斜が無くなり、ほどなく茶屋のある広場に到達。もみじ台だ。もちろん、ここにも紅葉どころか木々に葉は付いていない。

そして、またもや南方への展望。逆光なので富士山は相変わらず目を凝らさないと見えない。たぶん、富士山の位置が分からない人は気付けないだろう。もう1時間ばかり粘れば富士の背後に太陽が回り、良い塩梅になりそうだけど、そこまでは待てない。

もみじ台からやや下り、そしていよいよ高尾山への最後の登りとなる。山頂部を巻く5号路が横断した地点からは石階段へとなり代わる。

――前回歩いたのは4月中旬。ガスの中であった。今日は晴天。西日を受けながら登っていく。

広場に出た。山頂はこの先だ。

スロープを上がると大見晴園地。西方への眺めを楽しむ人が大勢。もう既にハイカーの領域では無い。

自販機の並ぶ赤屋根の茶屋を横目に、さらに階段をひと登り。

PM3:05、高尾山頂に到着。なにはともあれ二等三角点を拝む。最近は三角点を確認しないと何故か山頂に到達した気がしない。

高尾ビジターセンターに入って、9年越しの宿題も解消。ムササビの剥製が「ヤマノススメ」を思い起こさせた。

そして東海自然歩道はこの山を最後として、後は1号路を下って高尾山口で尽きる。9年前に歩いた道だ。大阪箕面からこの高尾山まで、1,000kmに渡る長大な自然歩道の終点。

――その地を再訪してみたものの、感慨は特に無い。自然歩道は一期一会。別の季節、別の時間には別の顔を持っている。

本線コースへ進む→ |

PM3:19、稲荷山稜線歩道へ進む。歩いたことのないコースを選ぶのは基本。

長い階段を下りて行くと5号路との交差点に当たる。そこからは高尾山稜の南に並行する高度400~500mの山稜線に入る。

さすがにハイカーの姿は激減した。それでも、チラホラとは見掛ける。

アップダウンも緩く、道幅があって歩きやすい道。ただ、見晴らしが開ける場所が無い。植樹帯を単調に歩いていくばかり。

と、思っていたら道が分かれて、左にあずま屋が見える。稲荷山展望台? もちろん、そちらへ。

東方への大きな見晴らし。赤みがかったビル群が見えている。これが今日最後の展望だろう。

コースに戻って、稜線をさらに進む。陽射しが次第に失われていく。日没が近い。

長い下山路だなあ、と思っていたら、ようやく下り始めた。でも、この時間から登って来る人もいるのだけど、何故なのだろう?

尾根を大きく巻いて針路を北に帰ると、道は急下降を開始する。

最後は階段となって、清滝駅の脇に飛び出した。PM4:11。

清滝駅前は人が大勢いた。これからケーブルカーに乗る人達は、高尾山からの夜景を見に行く人たちだろうか。

とりあえず、東海自然歩道の起点を見に行く。――別に、なんの変哲もなくそこに立っていた。時折、足を止めて大阪まで続くそのコース図を眺める人がいるのも変わらない。

踵を返して高尾山口へ向かう。この場所は既に自分にとっては通過点。

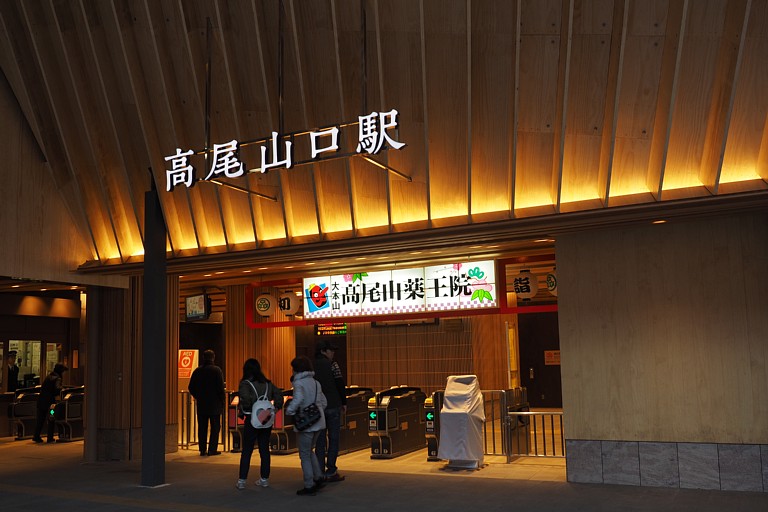

高尾山口駅に到着。駅舎はちょっとオシャレになっていた。有名になってしまったしなあ。

時刻表を見ると、すぐに新宿行き特急が出発する。慌てて入場。

ハイカーの姿が目立つ車内。東京で一番ハイカー目撃率の高いところかも知れない。

もっとも、高尾駅を過ぎたあたりで眠りに落ち込んだ。

目を覚ますと既に終点近かった。新宿駅で降車。

――いきなり迷う。適当に歩くいていくと南口に出た。正面にはバスタ新宿。

昨今、長距離移動手段は鉄道からマイカー・長距離バスへシフトしつつある。このバスタ新宿が開所したのも象徴的な出来事。

とは言え今日の自分の帰路の足は新幹線。始発駅の東京へと向かった。