長者ヶ岳コース ≫

東海自然歩道 ≫

←前のコースへ戻る |

上佐野~天子ヶ岳(1,330m)~長者ヶ岳(1,336m)~田貫湖~猪之頭

上佐野は小草里。標高400mほどのところにある山あいの里。静寂が包み込んでいる。

佐野川を渡り、茶畑を抜ける。前方に、遂に山しか無くなった。

長者ヶ岳登山口。PM0:46。

脇にはベンチと、東海自然歩道コース案内板。さあ、ここから今日2度目の高低差900mの登りだ。

上佐野ではゆっくり歩いて体力を逃さないようにしていたけれど、上りになって、さらにスピードは落ちる。まあ、まだ昼下がりだ。慌てることも無い。

最初は道は伐採地を通っていたけれど、ほどなく深い林の中に入っていく。

沢沿いを上がっていく。

やがて左折して沢を離れると、あとは変哲の無い林間の登山道。

ただ、さすが5月、下生えに花もちょこちょこと咲いている。木々には新緑も。

もっとも、手にしている登山地図には、本コースは赤の点線で示されている。整備不良、という意味だ。

早速、「この先ガレ場」の標示。

山の斜面を巻きながら登っていく道なので、ほったらかしにしていると、すぐに道が崩れ落ちたり土砂埋没したりするのは目に見えている。

と、いってもそれほど酷い崩落箇所は無いようだ。高巻いて避けるまでもない、と強気で進むものの、ちょっと怖い。もし雨の日だったら、歩くのは真っ平御免だ。

それにしても、緊張感を保ちながら登っていくのはやっぱり疲れる。足が重い。

と、また崩落箇所。これはちょっと高巻くしかない……と上へ登っていくと、コースそのものだったらしく、明らかに稜線上へ浮かび上がろうとする急登。少し方角を戻る方向に進んでいくと――。

思った通り、稜線に飛び出た。上佐野分岐だ。PM2:37の到着。

疲労困憊。もう登りはごちそう様、もう結構、の気分。でも――多少時間がある。天子ヶ岳へ寄ってみるか。

そんなわけで稜線上を南へ進む。道の右側が山梨県で、左側が静岡県。と言っても、左右には何も見晴らしが無い。もちろん、木立が覆っているということもあるけれど、そもそも周囲は雲の中。

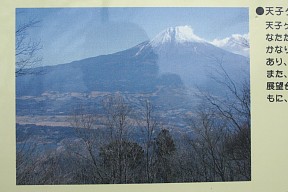

大した上りも無く、天子ヶ岳に到着。「富士見台→」と言う標示があったのでそっちに向かう。東向きに木立が開けた場所に出た。その向こうにあったものは――真っ白な世界。

腰を下ろして、少しばかりの休憩。

元来た道を戻る。

前方には薄ぼんやりと長者ヶ岳の影。あたりは自然林で、晴れていれば爽やかな新緑の道であったことだろうに……。

上佐野分岐を横目に、さらに稜線上を突き進む。結局、天子ヶ岳往復に費やした時間は30分ほど。まあ、富士展望のある山だと分かったことだけが収穫。

高低差130mの上り道――と言っても感覚的にはその3倍くらいある。今日は並の日帰り登山の二回分の登りをこなすという行程、その終盤なのだから、仕方が無いのだけれど……。

ようやっと、長者ヶ岳山頂に到着。PM3:21。

力なく座り込む。もちろん、この天候では富士山など見えはしない。――今日は富士を見るために、わざわざこの遠方のコースを選んだ筈なんだけどなあ。

結局のところ、苦労せずにオイシイところだけありつこう、という考え方がよろしくなかったのかも知れない。きちんと、愛知~静岡~山梨のコースを歩き切ってから来い、とゆーことか。

――なんて自虐的な考えにもなるさ。10分後、下山開始。

高低差600mの下りも、今日2回目。天子ヶ岳に寄ったことで余裕を食い潰してしまったので、ここは足早に下る。

――と、見慣れた東海自然歩道のシンボルマークが。自然保護憲章、とは初めて知った。憲章ってなんだ?

右側が人工林で左側が自然林であることが多い道。そして、木階段も多い。タッタ、タッタと下る。

現われたのは田貫湖展望台。

田貫湖を前景に置いた富士山の眺めが素晴らしい地点――らしい。今は、眼下の田貫湖でさえ霞がかって、ぼんやりとしている。

展望台を後に、さらに下る。山梨県側と違って、こちらの道は幅広く、整備も行き届いている。

長者ヶ岳登山口到着、PM4:21。

コースは左だけれど、右に曲がり、ちょっと田貫湖に寄ってくる。

←バイパスコースへ戻る |

田貫湖には昔、車で来たことがある。その日も曇っていて富士山は眺められなかった――対岸の駐車場を見ながら、そんな事を思い出す。

踵を返し、小田貫湿原へ向かう。

左に小田貫湿原駐車場が現われる。

東海自然歩道は車道直進のようだけれど、ここを逃す手は無い。車道を離れ、小田貫湿原を貫く遊歩道に入る。

最初は、木立の多い普通の公園風。やがて、視界が開け、湿原を渡っていく木道が現われた。確かにそれっぽい。

もっとも、湿地はかなり乾燥している様子。草が茶枯れていなければ、もう少し印象は良くなる筈だけど。

さすがにこの時間、散策する人も数人しか見当たらない。やがて木道も尽き、再び車道に合流。

山際の車道を進む。午後5時を過ぎて、薄暗くなってきた。

芝川を渡ると民家が目立ってきた。猪之頭の集落だ。今日のとりあえずの目的地。道脇にはベンチの並ぶ休憩所もあって、鯉のぼりも舞っている。

ただ、今日は時間があればもう少し足を伸ばしたいと思っていた。――もう少し、進めそうだ。

PM5:13、遠照寺。

近くには太鼓石なるものもあるらしいのだけど……キョロキョロ見回して見当たらないので、さらに先へ。

陣場の滝公衆便所。そこに立っていたコース案内図を見ると、陣場の滝自体はもう少し先らしい。

そして、陣場の滝遊歩道の標示を捉える。そちらへ寄り道。

小型版・白糸の滝といった風情もある陣場の滝。それほど細流ではないけれど。

ここには何人かの行楽客がまだ残っていた。――ただ、こちらもあまりゆっくりもしていられない。バスの時刻は迫ってきている。

バスが来るのは40分後。なので、コースがバスの通る国道から離れる方角に進んでいくと、やっぱり不安になってくる。位置把握はしっかり出来ているので、よもや道に迷うということは無いはずだけれど。

山道に相対した時は、ここで離脱した方が良いかと悩む。

――もう少しだけ進もう。進めるはずだ。諦めたらそこで終わりなんだ、って何故かワケ分からん悲壮感まで帯びてくる。いったい自分は、何と重ね合わせているのか?

山道は直ぐに終わり、開放的なダートの道に。

林を潜って学校の脇を抜ける。そして再び舗装道。もう少し進むと……道標は西に向かう道を朝霧高原として指示していた。

バス停とは逆方向だ。従って、今日はここまで。

時刻を確認する――PM5:47、バスがやってくるまで残り30分ほど。

先のコースへ進む→ |

猪之頭~もちや遊園地バス停-(富士急行バス)-富士宮駅…

学校に沿って、回り込む。と、猪之頭中学校バス停があった。

――ただ、このバス停にはバスは来ない。バスはここから1km東の国道139号国道を通っていく。

富士養鱒場の脇の車道を、東に向かって一直線。小走りも交える。

ほどなく、国道139号の猪之頭入口交差点に出た。ただ残念なことに、ここにある猪之頭バス停には、次に来る(そして本日最終の)快速バスは通過してしまう。よって、隣のもちや遊園地バス停へ向かう。

少しウロウロしてしまったけれど、どうにかバス到着時刻の10分前、PM6:05にもちや遊園地バス停に到着した。自販機で飲み物補充。よし、もうこれで安心だ。

目の前をビュンビュンと車が通う。10分経過。

さらに10分。バスは……来ない。

PM6:40、結局、バスは25分遅れで到着した。なにしろ5月の行楽シーズンだ、河口湖あたりの渋滞に引っ掛かっていたのだろう。

座席は半分ほどが埋まっていた。意外と若者客が多い。

すっかり闇に沈んだ富士山麓の国道を、バスは南に向かってひた走る。