大島-香嵐渓-安実京-平勝寺-寧比曽岳-段戸裏谷 ≫

東海自然歩道 ≫

←前のコースへ戻る |

↑支線コースへ戻る |

寧比曽岳(1,121m)~富士見峠~五六橋~段戸原生林~段戸裏谷

寧比曽岳――。

東海自然歩道のヘソ、と言ってしまっても良いかもしれない。日本地図で大阪から東京まで線を引っ張ると、ちょうどこのあたりが真ん中となるからだ。

もっとも、コース距離的には岐阜や三重で大回りすることが効いていて、大阪箕面まで578km、東京高尾までは426kmと、コース距離的には、やや東側にずれた位置にある。それでも、三河高原の最高峰と言うこの場所は、主観的には真ん中っぽさ(?)がある。

と言うことで、この『東海自然歩道バカある記』、ようやく道半ばだ。ただ、実際はこれより東のコースも幾つか歩いている。西のコースも、幾つか歩き残してある。……シャッフルしすぎて、正直、今の到達度がよく分からなかったり(笑)

パンなどを齧って昼食。ペットボトルのお茶で流し込む。

――東京まで歩くなんて考えていなかった頃は、コース途中の山頂で、のんびりとラーメン作って食べていた事もあったことを思い出す。

最近は無理。行動食が中心になってしまっているのは、やっぱり寂しいことだと思う。余裕を持って歩くためには、距離は1日20kmほどで抑えたいところだよなあ、といつも感じる。

ちなみに、この寧比曽岳から今日の目的地である田口までが、ちょうど20km。今の時刻は……早くも正午だ。

午前いっぱい掛けて東海自然歩道本線に舞い戻った形。あとは午後いっぱい、東に向かって邁進するのみ。

PM0:00、山頂を出発。GO EAST!

下り道が平坦になり、また少し上るともう富士見峠。寧比曽岳から僅か8分ほどの距離だ。

さて、ここからは本当に東への展望は得られないのか、とコースと逆、北側の小径を辿る。現われたのは電波反射板。回り込めず、展望もきつい。

諦め、峠へ戻る。そして南側の小道、東海自然歩道の先へ向かう。

階段をどんどん下っていく。途中、見晴らしが得られるところもあったけれど、天候のせいか、あまりパッとしない。青々とした山並みが連なるのみ。

ひとしきり下ると、道は落ち着いた。

そして、高度を下げたからだろうか……日が射し込む時間がだんだんと長くなってきた。どうやら空は、これから晴れ模様に移ろっていくようだ。やれやれ、ようやくか。

振り返ると、樹木の間から富士見峠が大きい。峠と言っても、ふつうの山に見える。山肌は、ほとんどが濃い緑色。秋が到来している気配は無い。一番高いところから少し右に下りたところには、白い電波反射板が見えている。

アップダウンの少ない快適な道を進む。コースは、海抜1,000mほどの高さをずっとキープしている。

空気は爽やか。足の運びは軽く、巡航速度で進めている。体の代謝系もうまく回って、気分も乗ってきた感じ。

林の中ながら、木の合間からは北方の山並も覗いている。

道は、山の斜面の巻き道。ただ、整備は行き届いている。道幅も十分で、崩落しているような箇所も見当たらない。

もっとも、ハイカー達はこちらの方にはあまりやってこないようだ。もしかしたら、こんなに休憩のベンチや道標が引っ切り無しに現われる山道は、自然に埋没しに山にやって来るハイカーには邪魔と感じられるのかも知れない。

――その気持ちは分からないでもない。確かに、これだけあると、ちょっと鬱陶しく感じるかも知れない。

でも、例えば20年後に同じ道を歩いたら同じように思うか、と想像すると……たぶん、感じることは逆だと思う。

老若男女、誰もが歩ける自然歩道――愛知県コースは、その理想を最も具現化している地域かも。

途中には水場があった。木橋の下で見逃しやすいところにある。

それと「東京まで○○km、まで○○km」のポールも。このポールは次の岩古谷山コースでも見掛けたものだけれど、全線踏破しようとしている人向けの唯一の案内とも言える。こういう物があると、やっぱり心強い。「あとたった423kmなんだ」っていう……「たった」なのか?(笑)

次には「段戸国有林」の解説板。

ほどなく、樹相が変わったことが感じられた。

――広葉樹が多くなる。大木も目に付くようになった。

ここは既に、段戸原生林の区域なのだろう。木々には、根元に名前板が張り付いている。

その多様さを誇示するかのような、様々な名前で示された木々。

海抜950m前後、10月下旬に入った時候。まだ落葉樹の葉は青々としている。

それでも、見上げると高いところに色付いた葉も見え隠れする。今年の秋は高山へ行かなかったので、今年最初に目にする紅葉だ。

この色が平地の都市部まで下りて来るのは、まだ1ヶ月以上先のこと。

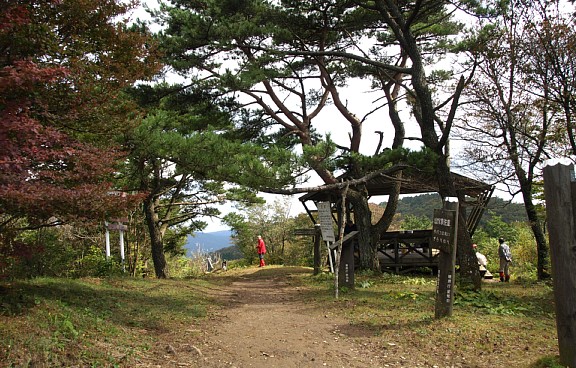

前方に東海自然歩道のコース案内板が現われた。その脇には、自然観察路を指し示す道標。

ここで思案。よし、せっかくなら自然観察路を回ろう。コースを外れ、階段を登り始める。ここまで道が平坦だったせいか息が切れる。登り切って今度は下り……思いの外、アップダウンが多い。

本線コースからはどんどん離れていく。

湿地帯があった。その上を木道が渡っている。解説板もあって、初夏にはバイケイソウの花が咲くとも。

ただ、伊勢神湿原と同じく、やや草原化しているようだ。それに、まだ昼下がりと言うのに周囲の樹林が濃く、湿原に日射しが少ししか届かない。尾瀬のような開放的な湿原と比べると、地味な感は否めない。

――それでも、心地良く秘密めいた場所。

先へ進む。

林道を越えてなおも進む。ところどころ解説板があって、森の成り立ちなどを解説している。観察路は一部、細いところもあるけれど、藪っていたりはしない。それに、適度なアップダウンは。むしろ歩き甲斐を感じる。

もう一本、林道に出た。観察路は少し先から継続しているけれど、東海自然歩道上のポイント「五六橋」にもぜひ寄っておきたい……ということで、ダートの林道をそのまま戻る方向へ進む。

PM1:57、五六橋に到着。

橋、と言っても欄干も無い短い橋が沢を渡っているだけだ。それになんと読むのだろう――「ごろくばし」「いそばし」(?)。富士見峠・段戸原生林・段戸湖近道の三叉路。

ここからは東海自然歩道本線を進む。再び山道に突入。

「太平洋型ブナ林」の解説板。そこに、愛知県などのブナ林にはミズメ、カエデ類やモミ・ツガなどが混じるのが特徴と書いてあった。

確かにここまで、そんな感じだ。純林も良いけれど、多種多様な木々の森には生命力に溢れているような活力がある。

さらに進む。

ブナの黄葉は遂に見られなかった。やっぱり、黄葉の最盛期は半月ほど後みたいだ。確かに今日は暖かくも寒くも無い、爽やかな気候。晴れていても肌寒いぐらいの気候にならないと、なかなか、木々は色付かない。

それでも、ブナを見ると何故だか落ち着く。

――どちらかと言うと、山歩きをしていて落ち着く場所にはブナがあることが多い、ということで条件付けされているのだろうと思う。森林限界線の上のハイマツ帯・岩稜帯だとか、平地に近い山里の人工林の中だとかは、自分にとってあまり落ち着ける場所とは言えない。

道幅が広くなってきた。人の姿も見掛けるようになる。そして、最後の解説板は「原生林」。

遂に森を抜け、林道に飛び出した。その小広場にあったのは、山火事注意の横断幕と「段戸裏谷」と書かれた立派な石碑。

車止めを越えて林道を進む。

PM2:28、段戸裏谷に到着。

ここで一気に空間が開けた。さすがに人の姿も多く見られる。湖があって、その対岸には車の並ぶ駐車場も見える。伊勢神から、ひと山越えて下りてきたんだという実感が湧く。

ただ、まだ標高は900mほどもある。ここからさらに山を下ったところが今日の本当の終着地だ。そう考えると、あまりゆっくりもしていられない。なにせ、秋の日没はつるべ落とし。

それでも、敢えて時間をとって散策。

秋の午後の雰囲気が良い――枯れかけて茶色になった草原は風に葉を揺らし、その草間では秋の虫たちが寂しげに鳴いている。10月の午後の深まった日射しは、物体に長い影を作っている。

湖畔には、湖水に糸を垂らして獲物をじっと待つ釣り人たち。

ベンチには、仰向けになって昼寝をする釣り人のオジさん。

――そう、ここにも律儀に東海自然歩道のベンチが設置されているのだ。その前には「モリアオガエル」の解説板があって、脇には湿地。今頃、カキツバタが花を咲かせている。

昼寝中のオジさんを起こさないよう、そっと通り抜ける。

湖畔の車道に上がり、左に段戸湖を見ながらダートの車道を歩く。

すぐに、段戸湖東端の駐車場。

結構、駐車車両が多い。絶好の秋のシーズンとはいえ、この小さな湖にこれだけ人が集まるとは、ここのマス釣りはそれほど有名なポイントなのだろうか。

最後に段戸湖を一瞥して、コースの先に向き直る。

――さて、いよいよ今日の歩きも終盤戦だ。覚悟はしていたけれど、今日も日没との闘いになる。まあ、ここまで比較的足は温存できているので、ある程度の距離なら走ることも可能だ。田口は交通の便にも恵まれているので、いつもより気は楽。

でも、段戸裏谷ではもう少しゆっくりしていたかったなあ、と気を残しつつ。

先のコースへ進む→ |