ポンポン山コース ≫

東海自然歩道 ≫

京都西山

- 洛西の古刹をめぐる道 -

【踏 行 日】2006年1月上旬

【撮影機材】OLYMPUS E-1, ZD14-54F2.8-3.5, ZD50-200F2.8-3.5, CASIO EX-P505

- …高槻駅-(高槻市営バス)-塚脇バス停~摂津峡

- 【アプローチ】現在ではJR高槻駅北口から下の口バス停までバスに乗るのがもっとも早い?

- 摂津峡~神峰山寺~本山寺~ポンポン山(679m)~杉谷~小塩

- ★★☆ 峡谷・田園風景を序盤に持つ軽ハイクコース。ただ、車道を上っている時間が長い。

- 小塩~杉谷~金蔵寺~大原野~沓掛~桂坂公園~苔寺~嵐山公園

- ★★☆ 高度差350mを上がって下り返し、以降は平坦。道標完備だが道は細かい。西山山麓は観光区間。

- 嵐山公園~阪急嵐山駅=(阪急電鉄)…

- 【帰路】阪急嵐山駅までは1分。時間があれば、ぜひ嵐山を観光していきたい。

…高槻駅-(高槻市営バス)-塚脇バス停~摂津峡

JR高槻駅北口のバス停から塚脇行きに乗る。乗客は10人ほど。

大した時間も掛からずに塚脇バス停に到着。バスから降りると目の前に田園風景が広がった。この開放感がちょっとだけ懐かしい。

正面に灰色の山々。そちらへ向かって車道を歩き出す。前回辿って来た行程を巻き戻していく。

塚脇橋で芥川を渡ると――

雰囲気が変わった。なんというか、郊外から山域に空気が変わったような感じ。気温も少し下がったかも知れない。

車道を左に見送ると、摂津峡の碑銘の立つ三叉路に到着。塚脇バス停からここまで、10分弱の距離。

右の歩行者・自転車専用道に進み、左手、公園へと上がっていく階段へ取り付く。

上り切ったところが桜の広場。もちろん、桜の木は丸裸。朝10時近くなのに人出も皆無だった。天気は素晴らしく良いのだけど、その分、寒い。特に今年の西日本は格別に寒い。

静寂の公園を抜け摂津峡の入口まで進み、芥川沿いの遊歩道へ。川べりなので、ますます寒く……。

身体を早く暖めたくて急ぎ足。山水館を通過、小川亭もすぐに背後に。

朝の散歩を楽しんでいる人をチラホラと見る。いくらオフシーズンとは言え、これだけ良い日和の朝だ。歩かないなんて勿体無い。

東海自然歩道接続点となる白滝茶屋が見えてくる。――まだ良く覚えている。ここでコースを離脱してから2ヶ月も経っていない。季節は1つ先に進んでいるけれど。

←前のコースへ戻る |

摂津峡~神峰山寺~本山寺~ポンポン山(679m)~杉谷~小塩

AM10:11、摂津峡白滝茶屋を出発、直進だ。「こんなところ入っていって良いの?」と思えるような茶屋建屋と山壁の間の細い石階段からコースは始まる。

細い路地を抜け、茶屋の裏手に出た。峡谷右岸の遊歩道がずっと続いていくのが見える。山肌は濃い樹林――そして、まだ日が射し込まず凍えそうな芥川の川面。

ずんずん歩いていくと、向こう側が明るくなってきた。川の流れも穏やかになっていく。

そして明るく開放的な光景へと一気に変わった。都市郊外の渓谷だからお手柄サイズだ。幾分、物足りないのだけど仕方がない。

東海自然歩道は……左手の階段を上り、川から離れていく方向のよう。そちらへと歩いていく。細い路地、民家に自動販売機。

やがて変哲の無い車道に変わる。

慶済院の前でオジさんに「白滝は凍っていましたか?」と声を掛けられた。

……行ってません、と答えつつ、この寒さなら凍結してたかもと思う。そうなら引き返しても見ておきたいところ。

でも、今朝は寝坊したので無理。

やがて前方の視界が開けた。山あいに広がる原の田園風景。

摂津峡大橋という、名前ほどは大きくない橋を渡る。川の流れと並行して進み、下条橋が見えてきた。

――この橋から先、川は生け簀状になっていた。河原では大勢の人が釣り糸を垂らし、脇にはテントも立っていた。何かのイベントが行なわれているようだ。

その下条橋は渡らない。地図入り道標に導かれ、細い農道へ入っていく。

田園地帯真っただ中。道はくねくねとうねるように進む。進行方向に見えるのは、これから向かうポンポン山の稜線。冬の低山日溜りハイクには絶好の天候なのだけど、自分で登山道を選べないのは少し残念かも知れない。自然歩道のコースに縛られた山登りというもの。

農道も尽きて府道6号に合流する。二車線で車の往来も多いけれど歩道もある。危険はない。

少し進むと原立石バス停が立っていた。ここがポンポン山登山の起点。

――前回、白滝茶屋でコースから離脱したけど、ここ原立石まで歩いて離脱すれば良かった。というのは、もう10時半過ぎという山に登り始めるのには遅い時間帯だから。でも、代わりに白滝茶屋~下ノ口の摂津峡白眉区間を歩けたのだから良しとしよう。

「右・神峰山寺道」と示された脇道へ。左に田園風景を見ながら山際の道を進む。

牛地蔵を見て神峰山寺参道に入る。両脇とも木立で、山の中へと突き進んでいく感じ。でも、まだ坂の勾配は緩い。

と、前方に白いユニフォーム・白い帽子の集団が現れた。いかにもな野球部だ。監督(?)に引率され参道を塞ぐように歩いている。これは追い越せない。

すると右に遊歩道の入り口が現われた。コースもそっちのようだ。よし、遊歩道を驀進して追い抜いてやろう。若い者にはまだまだ負けられぬわ!

遊歩道は落ち葉が多いものの歩き易かった。ただし、かなりくねっていて、アップダウンも尽きない。ゆっくり歩いてナンボの清々しい道(はい、言い訳です)

大部分を早駆けし、息を切らしながら神峰山寺の前に飛び出た。すると――

件の連中は前方にいて、陽気にお喋りしながら山門をゾロゾロを潜っていくところ。遊歩道は大回りだった……。

AM11:01、神峰山寺。この辺りの森は、神峰山の森として「大阪みどりの百選」にも選ばれているらしい。その碑が立っている。

とりあえず山門を潜り、野球部の集団の後に付いて参道を進む。短いけれど気持ちよい道。雰囲気も良くて、確かに紅葉シーズンは素晴らしそうだ。

本堂に参拝してコースに引き返し、林道を再び上り始める。この林道でポンポン山の南西尾根の1つに取り付く。

野草ラン園を過ぎ、ベンチのある広場も通過。静かな林間歩きが続く。ハイクにしては遅い時間帯であるせいか、ハイカーの姿もほとんど見掛けない。

ただ、神峰山寺~本山寺は距離3.4km、高低差350mの登りだ。車道であるがゆえに足裏にダメージも溜まる。ここはあまり気張らないようにしたい――そう思う一方で、遅れも取り戻したいと思う。ペース配分が難しいところ。

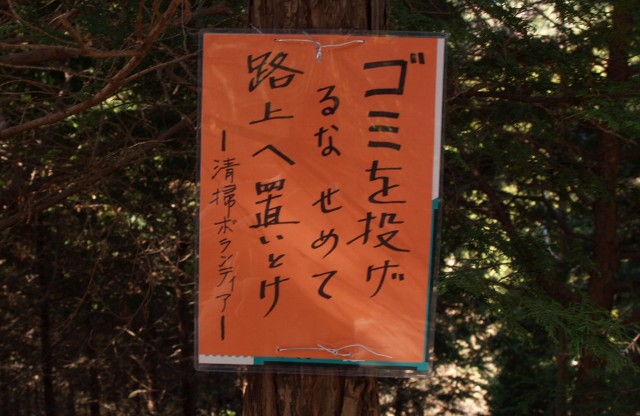

そして、ゴミの不法投棄。どこの自然歩道でもその類の警告標示は見慣れたものとなっている。でも「せめて路上に」という切実なメッセージは初めて。

確かに林道を歩いていても林の底を覗き込んだりしなくなった自分がいる。散乱したゴミを見つけるのが嫌で、無意識にそうなったのだろうと思う。とにかく、山にゴミを捨てるヤツは最低だ。

勾配が緩み、ほぼ平坦になった。と、鉄塔の下に出た。ここに東海自然歩道案内板が立っている。全図、大阪府内全図、周辺見取図の三段縮率で、何故か見取図の面積が一番小さい。しかもコース長の"1,697km"の文字は貼り紙。コース案内図にまるで統一感が無いのは何故なのだろう? と不思議に思う。

それと、ここからは木々の間から大阪平野を見透かせた。梅田の都市群がなんとか見えている。

大阪よ、さらば。

再び上り。川久保に向かう道を分けると駐車場が現れた。本山寺参詣者用とのことだけど、その本山寺はまだだいぶ先のよう。

左に分かれる小道に突っ込みたいのを我慢し、車道を進む。勾配は厳しくなる一方。そして道には雪が着き始めた。そういえば空気も冷えてきている。着実に高度を稼いでいるということ。

左から先ほどの小道が合流してきた。やっぱり歩いておけば良かったか。

広場に出た。真ん中に石柱が立っている。目的地は近そうだ。

その通りであった、ひと上りで本山寺の山門に到着。……でも困った。東海自然歩道は山門を潜らず林道を直進していく。一方、本山寺は山門の先。どちらを選んでもポンポン山登山道に合流するとあるけれど……。

本山寺経由の道を選択。だって神峰山寺からこちら、何も無かったし。というわけで、いかにも山寺の参道という趣のある木立の道を歩いていく。最後に階段を昇って……

PM0:01、本山寺到着。

誰もいない。ただ、ひたすら静かな境内。駐車場には車があったのに、皆、ポンポン山に向かったのか……。

こじんまりとした境内を散策する。この本山寺は標高520mの峰に立っている。少しでも見晴らしが得られないか、と思ったのだけど……。

深い林でしか無かった。「役の行者がこのあたりに五色の彩雲がたなびくのを見て」と解説板にあったので、少し期待したのだけど。

……腹が減った。なにしろ、もう昼時。ただ、昼食は次のポンポン山山頂と決めている。腹が鳴るのを無視し、本堂の裏手から伸びていく登山道に突撃。ここから待望の山道となる。山登りはこうでなくっちゃ。

もっとも、相変わらず展望はない。巻き道なので仕方がない。コース通り稜線を歩いていれば見晴らしを得られたのだろうか、など思いながら稜線へ向かって登っていく。

ほどなく稜線上を通る本線コースに合流した。

さらに進むと、青や黄色の登山着姿のハイカーが目に入るようになってきた。やっと山歩きらしくなってきた。

そして、道も雪に覆われがちに。勾配は大したことは無いので、アイゼンは出さなくて大丈夫そうだ。一応、地図を確認すると本山寺~ポンポン山は距離2.3kmに対し高度差は150m。明らかに緩い。

そんなわけで、あまり消耗を気にせず早足で進んでいく。……でも、さすが人気の山だ。ハイカーが前方に立ち現われてはペースが落ちる。急いでいるだけに、もどかしい。

相変わらず見晴らしは得られない。これでもし山頂にも展望がなかったら全く地味な山行となってしまうのだけど、ポンポン山は大丈夫、問題なし! (でなきゃ、これほど人気にならないし)

PM0:40、ポンポン山山頂に到着。

――ここまでの見晴らしの悪さを挽回するような展望。京都盆地から大阪平野まで一望の上、北方の丹波高地への展望も開けている。お見事!

ただ、惜しむらくは少し霞があること。冬とは言え、昼過ぎだから仕方が無い。もっとも、寒暖計は4℃を示していた。寒い。

――待望の昼飯だ。広場の雪の無いところに陣取って、ガスストーブで湯を沸かす。さらにラーメンを投入。

出来た。トッピングは刻みネギと卵と眼下の眺望。吐く息と湯気が白い。冬の低山ハイクの醍醐味だねえ。

PM1:25、下山開始。予定から遅れている、と言いながら45分間も山頂で寛いでしまった。いかん、いかん。

下山道もすぐに勾配が緩んだ。この山の稜線はずっとこんな感じなのかも知れない。大阪府と京都府の境をなぞっている登山道。

ともあれ、東海自然歩道の大阪区間も終了だ。道標が一新されていることでそれを実感する。いかにも京都っぽいデザイン。比べると大阪府の道標は武骨だったかも。

1日半ほどの付き合いだった大阪コースは、なんというか目まぐるしかった。都市ビル群が間近に見えたかと思うと、山里そのままの光景に変わったり。その、ごった煮感が大阪っぽかったかも、などと思う。

下り始めた。山の東面で、むしろ雪は深くなった。その途中、釈迦岳分岐が現れる。「おおさか環状自然歩道」がここで分かれていくのだ。

近畿自然歩道へ進む→ |

予定より遅れていると言いつつ、その釈迦岳へ寄り道。どうせ片道0.6kmほどだし。

緩やかな稜線を小気味良く駆け進む。ところが山頂手前の登り、凍結している箇所に気付かず、滑って危うくコケそうに。日陰の雪道は要注意。

釈迦岳山頂には可愛いベンチが2つあった。でも、眺望はほとんど無し。平野部に近づけば展望が得られるかと思ったけど、上手くいかないもの。

引き返す。小走りで進むものの、登り勾配となって足が止まりがちに。少し疲れたかも。

分岐に戻って東海自然歩道歩き再開。そして、いよいよ道が本格的に下り始めた。結果、京都盆地が見下ろせるようなところも現れた。

――ずいぶんと近付いてきている。京都が盆地であることも良く分かる。

大阪、京都と2つの大都市を結ぶこの山道。両者が大量の送電線で絡み合っているようなイメージが頭に浮かぶ。

先ほどまで雪も消えかけていたのだけれど、深い樹林帯に入り込んで、また雪が復活。西日で道が陰になっているせいもあって地味な光景に。それに山頂にあれだけいたハイカーがまるで見当たらない。メイン登山道は別にある?

沢沿いの道を半ば駆けるように下って行く。そして、「杉谷0.4km」の道標を見て樹林帯を脱すると再び上空が開けた。目の前には雪を被った田園地帯が広がる。一気に冬の山里光景に切り替わった。

田の雪は、進むにつれて浅くなっていく。なんとなく、冬から春へと季節が移ろっていくかのよう。

杉谷の集落の家々が見えてきた。ほどなく杉谷三叉路に到着。ここに東海自然歩道のコース案内板が立っていた。

――のんびりムードが吹き飛んだ。コース案内では、なんと金蔵寺へ向かう道とは反対の方角にも赤い線がずずずっと伸びているではないか! そんなの聞いていないってば!

登山地図を取り出して確認。……どうやら、ここから小塩までの「枝線」が正規コースとして存在するみたいだ。予定外だけど……行かざるを得まい。

小さな杉谷の集落を抜けると道が下り始めた。小塩まで高低差350mほど。いったい、どれだけの時間ロスになることか。

現れたのは三鈷寺分岐。どうせ同じ道戻ってくるなら、とコースを外れ、善峰寺でなく三鈷寺へ向かう。

尾根沿いに付けられた山道を下る。窪道状で落ち葉が多く、整備もあまりされてないような道だけれど、単純な舗装道歩きよりはずっとマシ。足にもダメージ少ないし、と、どんどん下って行く。

PM2:33、無事に三鈷寺に到着。狭いところに誂えられたお寺だ。野鳥の啼き声を聞きながら境内を進むと――

京都盆地への絶好の展望台となっていた。息を呑むような絶景がその先に広がっている。ポンポン山山頂ほどの高度は無いものの、邪魔立てするものなくスッキリと見晴らせる。そんな展望地に人が全くいないという不思議。もしかして観光客は善峰寺で満足して引き返してしまうのだろうか?

三鈷寺の境内は京都西山の陰に沈んでいるけれど、京の街には西日が燦々と降り注いでいる。それはきっと平安時代から変わることのない光景なのだろう。

これが東海自然歩道の京都区間……って、そういえばコース外れてたっけ?

などと、詠嘆している暇など無い。なにしろ、日没まであと2時間ぐらいしかない。正面階段へと進み、そして京都盆地へ向かって下っていく……下りたくないなあ。後ろ髪を引かれるとは、このこと。

やがて山道へと変わった。足許が柔らかくなったのは幸いと、さらにスピードを上げる。高度が一気に落ちていく。途中、何組かのハイカーや観光客を追い越す。

府道208号に飛び出した。「眺望絶佳 三鈷寺ここより徒歩10分」とある。10分でいけるか?

右を見ると駐車場が見えた。善峰寺のものだ。帰りは――というのが山へ上る方角でうんざりなのだけど――この道を上がっていくことになる。

反対側に向き直り、歩き出す。勾配が緩くはなったので走れない。

林から抜けると民家が現れるようになった。路面に西日が当たっている。

やがて民家の立ち並ぶ集落へと入っていく。背後を見ると、今しがた下りてきたばかりの京都の西山が圧し掛かってくるかのように見えていた。

何名か同じ方向に向かうハイカーたち。家に帰るのだろう。ただ、こちらは家路どころでは無いのでスピードが違う。抜き去って進む。

そして、PM3:00ジャスト、小塩バス停到着。枝線の枝先、東海自然歩道の特異点。

――特異点。まさしく。

先のコースへ進む→ |