北奥駈道縦走記 ≫

北奥駈道縦走【3日目】弥山~前鬼

日 時 |

2008/04/30 07:15-17:34(10時間29分) |

天 候 |

はれ(日照率90%) |

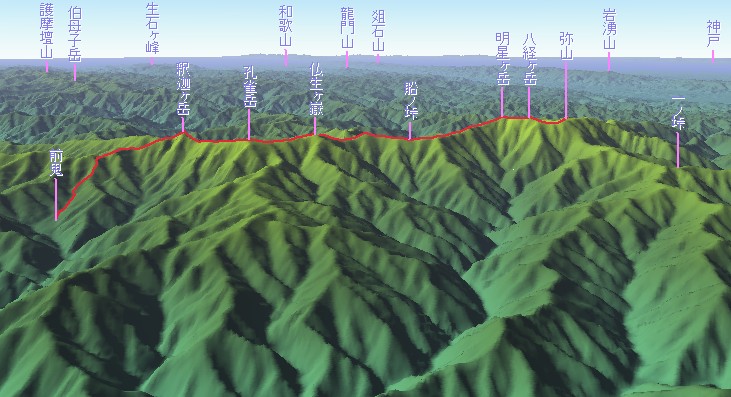

俯瞰図 |

弥山小屋~弥山~八経ヶ岳~明星ヶ岳~仏生嶽~孔雀岳~釈迦ヶ岳~太古ノ辻~前鬼(泊)  |

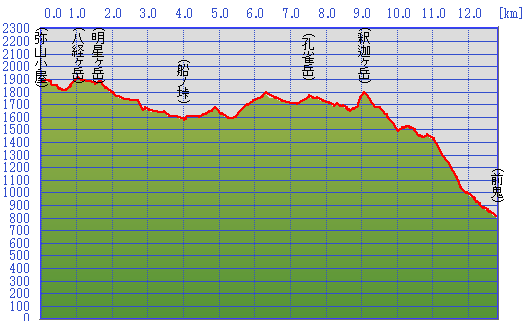

高低図 |

|

概況 |

弥山・八経ヶ岳(八剣山)・明星ヶ岳という大峰山の3つのピークを回った後は、奥駈道らしい苔むした針葉樹林帯の道。ただ、4月の月末では色彩感に乏しく、ややあっけらかんとした雰囲気。山深さとか緑の濃さとか、大峰山の持つイメージはこの時期には合わないかも知れません。 楊子ヶ宿の水場は小屋の奥手から山腹を3分ほど進んだところ。2本あって、どちらからも十分な水が滔々と流れ出でていました。孔雀岳の鳥ノ水も問題なし。 孔雀岳を過ぎ、橡の鼻までは穏やかな道なのですが、その先は険路。高度を一気に上げ、道も狭く木々の間を潜り抜けるように這い登っていきます。地形図から想像される道より二段階ぐらい厳しい道のりと思っていた方が良いかも。深仙の宿での水場は水滴が滴るだけ。 太古ノ辻から前鬼への下山道は、一部荒れています。前鬼手前はやや道不明瞭ですが、方角を間違えなければ大丈夫です。 |

撮影機材 |

OLYMPUS E-410、ZD14-54F2.8-3.5、ZD40-150F4.0-5.6、CASIO EX-P505 |

国見八方睨から見る日の出。山行暦10年目にして……

朝5時前に目が覚める。

携帯電話の電池は不注意で昨日のうちに切らしてしまった。だから、目覚ましは無し。

そのせいか、いま自分がどこにいるか一瞬分からなくなる――なんてことは無くて、すぐに現在位置を思い出し、発つまでに成すべきことが頭を巡り始める。目覚める前から脳の一部は既に起きて、活動していたらしい。

太陽

月と……

最初に行うべきことは天候の確認。テントの出口を勢いよく開けると山の冷気が流れ込んできた。テントの布地が濡れていて、やや結露していたことが分かる。

――空は良く晴れている。まずは、山の神様(?)に感謝。

そして御来光の時。霞から脱して浮上してゆく朝日……じつは山上で日の出を見るのは“初”だったりする。

太陽の光が苔の大地に届く――

「国見八方覗」と書いてある国見八方睨入口

朝の弥山小屋

弥山小屋の宿客たちも、この国見八方睨に出てきて朝日を見ていたようだ。その時が終わって、小屋に引き上げていく。

自分は朝食の支度。

――そう!山菜カレーそばミックス・スペシャルだ。ゴトゴト鳴るコッフェルの向こうには、ビロードの絨毯のような苔の群生。いかにも、大峰山の朝の光景っぽい。

背中を丸めて、熱いそばを啜る。

トウヒの立ち枯れの中、弥山山頂へ

大峰山の主峰・八経ヶ岳を振り返り見る。右には明星ヶ岳

標高1,895mの弥山山頂にある社

テントをひっくり返して朝日に当て、乾かす。結露の取り方なんて勉強してなかったのでいい加減。軽量特化の、GOREのシングル・ウォール。フライシートは省略して持ってきていない。

とりあえず荷造りが終わる。出発前に、散歩がてら、弥山山頂部にも寄っておくことにする。弥山小屋の広場の脇の鳥居を潜り、トウヒの立ち枯れた小道を進むと、神社に当たる。ピークはこのあたりの筈だけど……三角点はどこだろう?

一人、おじさんがやって来た。写真などを撮っている。

小屋に戻る。

「奥通道」と書いてある奥駈道入口

弥山小屋を後に、出発

――それにしても、やっぱり山の朝は気持ちが良い。前に2度この地を訪れた時はいずれも昼間、日帰りのため全然ゆっくり出来なかった。時間があるということは、なんと素晴らしきことか。

出立はAM7:15。自身初の山泊まり縦走も、遂に3日目。気合を入れねば!

鞍部

残雪の道

鞍部まで下り、オオヤマレンゲの食害を避けるための柵を抜けると、雪道になった。ただ、それも勾配が厳しくなると消えた。

もう一登り。頂上が見えてくる。関西の、もっとも高い場所だ。

日本百名山・八経ヶ岳山頂。標高1,915mは大峯奥駈道の最高地点でもある

AM7:42、八経ヶ岳山頂。

富士山・丹沢山を除くと日本百名山の中では自身、一番多く登っている――と言っても3回目だけれど――八経ヶ岳。ただ、朝の7時台の登頂というのは山泊行ならでは。

さて、じゃあ本当にこの八経ヶ岳から富士山は望めるのか……。まあ、最初から分かっていたけれど今日は青空でも視界は浅い。大台ヶ原がやっと、という按配では富士山の姿を求めるなど夢のまた夢。富士遠望チャレンジとしては敗北だ。

弥山小屋と、その向こう奥駈道稜線

同じく日本百名山の大台ヶ原。標高1,695m

と言っても、それは今回の旅の目的の4、5番目。見えても年に数度とか、そんな確率へのトライなのだろうから諦めは簡単に付く。

(それとも、もう一度出直して来いということか?)

八経ヶ岳から南の展望。仏生ヶ嶽、釈迦ヶ岳と続いていく大峰主稜線

山頂には、自分以外におじさんが一人。さっき弥山で会った人だ。写真を頼まれ、ちょっとだけお喋り。

――なんでも、このまま時計回りで栃尾辻へ下りるとのこと。3年前を思い出しながら細尾山あたりの道の状況を教える。

八経ヶ岳から西へ進む

北方、特徴的な峰の頂仙岳。標高1,717m

さあ、とりあえず奥駈道の最高地点には達した。ただ、道はまだまだ南へ伸びる。

山頂を離れ、西へゆるやかに下っていく。北方への見晴らしがあって、頂仙岳周縁の登山道がある稜線が眺められる。

ちょっとだけ懐かしい。

弥山辻。天川川合へ下れる

明星ヶ岳の山頂。標高1,894m

そして、明星ヶ岳直下の分岐。今回は時間があるので踏み跡を探りながら明星ヶ岳のピークに登ってみる。

――あった。小さな山名板が懸かっている。でも展望は悪い。弥山・八経ヶ岳と比べると不遇の山。

そんな事を思っているとおじさんが登って来た。弥山・八経ヶ岳で出会った人だ。またお会いしましたね~などと挨拶をする。

明星ヶ岳の南斜面から

禅師ノ森付近を往く

そして、写真を頼まれる。写真好きな人らしい。

それでは、と別れの挨拶をしてコースへ戻る。針路を南に戻し切ると、明星ヶ岳南斜面のひとしきりの下りとなる。

禅師ノ森を通過。ただ、特に標示は無かった模様。

両の耳が特徴的な七面岳。標高1,570m

行く先を見通せる開放的な稜線の道

五鈷峰を通過、と言っても、起伏は僅か。右側に崩落地を見て、更に進む。

見晴らしも右側に良い。七面岳の形はとても気になる。

ピークは右に巻くことが多い

五鈷峰付近を往く

山上の森へ入っても、長くは続かない

下りばかりなのに、早くも疲れてきた。なにせ複数日かけての縦走なんて自身初体験だ。それも折り込んで、2日目、3日目とだんだん行程が楽になるように計画立てしてはあるけれど、それでも辛い。

木陰にザックを下ろし、少々長い休止。

西方、カラハツソウ谷(たぶん)

道端にバイケイソウが大量に芽吹く

天気は確かに恵まれている。ただ、目にするものにあまり変化がないので、歩くことの面白味が少ない。

――ただ歩く、そのこと自体が目的になって、ただ歩く。

楊子ノ森? 手前、七面山寺と書かれた石碑

舟ノ垰(たわ)

舟ノ垰、AM10:16。

何もない凹地だ。もしかしたら、正面の高みに舟の舳先を模しているのだろうか?

それと、持ってきた3つの登山地図のうちの1つにはテント適地の印もあるけれど、平地部分もあまり多く無いような気がする(バイケイソウを避けるなら)。舟と言いつつ、水場も無し。

咲く花はごく少ない、この季節

行く手に仏生ヶ嶽。標高1,805m

五仙宿跡はどこか分からず通り過ぎた。

楊子ノ森へ上り、七面山へ向かう稜線の分岐を右に分けて、さらに南へ。

鞍部にある楊子ヶ宿

楊子ヶ宿避難小屋

楊子ヶ宿避難小屋にAM11:00に到着。誰もいないけれど、結構、使われているような形跡がある。確かに、弥山と釈迦ヶ岳の間にある要所。

ここで早めの昼食とする。まずは手持ちの少なくなった水の補充。その水場はどこ? とキョロキョロ見回す。

小屋の建っている平地はごく狭い。その裏、「水場2分」の小さい標示。空のプラティパスとペットボトルを持って、指示された方角に進む。山斜面の水平道――結構、道は細い。

珍しく群生していた花

楊子ヶ宿の水場。小屋から水平に進んだ所

あった。水場は二箇所。山の斜面から滔々と流れ出ている。

小屋に迷わず戻れるか不安だったけれど、ちゃんと戻れた。湯を沸かし、アルファ米チキンライスを作る。一個だけ余っていたコンビニお握りもお湯に放り込み、卵も入れてお茶漬け仕立てに。

――満腹になった。PM0:18に楊子ヶ宿を出発。実に1時間18分もの滞留であった。

仏生ヶ嶽への登り。やや不明瞭

釈迦ヶ岳。穏やかな山稜線が続いているように見えるが……

雪は標高1,600m以上に

苔むした森の中、仏生ヶ嶽へ向けて一気に高度を上げていく。今日最初のマトモな登りで、楊子ヶ宿で休んで復活させた体力を早くも奪われてしまう。

ひとしきり登ると道は尾根から右に逸れ、仏生ヶ嶽山頂は巻く。――釈迦ヶ岳が前方に再び見えてきた。

行く手に孔雀岳。標高1,779m

水場、鳥ノ水。縦走路上にある

気温がかなり上がってきた。日も燦々と照りつける。暑さで体温が上がり、身体冷却のための休止が多くなる。鳥ノ水では水をがぶ飲み。いやまったく――うまい。

ここまで誰とも会わなかったのに、ここでハイカー三人とすれ違う。中には日帰り装備のように見える人も。でも、このあたりに日帰りできるようなコースは無い筈。

孔雀岳東面の眺め。巨岩が屹立する

そして――

ここまで杖代わりに使ってきた木の棒をへし折る。小休止しようとザックを下ろしたら、そこにたまたま放り出していた杖があった、というわけ。

あっけなく、ポキリと折れた。まあいいや。この先はLEKIのストック一本で行こう。

巨石の下、仏像がある

釈迦ヶ岳とマンサク

孔雀岳の道標

北方、七面山を見返す

お出迎えに、巨石が進路を塞ぐ

初耳の空鉢ヶ岳。標高1,710m

孔雀岳を過ぎる。道は相変わらず穏やか。……だけど、行き先ちょっと怪しくなってきた。釈迦ヶ岳の山体に結構岩が多いことが見て取れるようになったからだ。

橡の鼻まで歩を進めると、もう覚悟は出来ていた。アミノバイタルでエネルギー補充。

険路が始まる。岩をすり抜けるように、右へ左へ、上へ下へ……。

勾配が緩んできた山頂直下

のぞき窓

遂に高度を一気に上げ始める。仏生ヶ嶽のそれとは違って、狭く細い道。クサリやロープの張られたところも何箇所かある。とにかく、ザックの取り回しが面倒。あちこちにぶつけまくる。

下方、いままで歩いていた稜線が見下ろされるようになってくる。うーん金時山みたい、と大昔の連想。そして……。

釈迦ヶ岳山頂から北方。遠景に大峰山、その右にひとつながりの仏生ヶ嶽~孔雀岳

日本二百名山・釈迦ヶ岳山頂。標高1,800m

PM3:00、釈迦ヶ岳山頂に到着。

三角点もある。それに、なにより釈迦像が思っていたよりずっと大きい。よくこれを担ぎ上げたよなあ、と感心。

釈迦像の足許

山頂から南。大峯奥駈道の南部縦走路が伸びる

満開のマンサクの花

しかし、午後3時だ。朝、ちょっとゆっくりしすぎて、釈迦ヶ岳手前の険路が追い討ちを掛けた。これからコースタイム通りに道をこなしても、次の宿地に着くのは午後6時になってしまう。体力も昨日同時刻以上に消費している。

けれども、登るか、下るかの違いがある。北部縦走も目鼻が付いた、といったところだろうか。色が無い、変化が無い、退屈だと文句言ってきたけれど、少し寂しい。

十津川村旭への分岐

大日岳を見下ろす

誰もいない山頂で寛いだ時間は10分ほど。最後に大峰山方面を一瞥して、南方へ下り始める。

――急坂。緑に覆われた道で、足の運びは黙っていても早くなる。いや待て、転げ落ちそうだ。

十津川村旭への分岐を過ぎて、さらに一方的に下る。

赤屋根の灌頂堂。その向こう、深仙ノ宿小屋

滲み出して一滴ずつ落ちる、香精水

斜陽の深仙ノ宿

深仙ノ宿に着く。山稜線の小狭い鞍部に深仙灌頂堂と避難小屋が建っている。小屋の前におばちゃんハイカー二人、そして、若いお坊さんが大きなヤカンを持って歩いてくる。

すれ違って進む。――行き先は香精水だ。巨大な岩の根元。そこから湧き出る水は……しかしほとんど涸れかけだった。

それでも霊験は変わらないだろうか?「天神の腹より出づる香水は……」の古歌も掲げられている。3分ほど掛けてペットボトルの底に一口分溜め、一飲み。

深仙ノ宿へ戻り、そのまま通り過ぎようとすると、もう一度香精水へと向かおうとしているお坊さんから声を掛けられた。

「行かれるんですか?」「ええ」

大日岳分岐。行者場は左

太古の辻へ向かう

どうも、深仙ノ宿泊まり客かと思われていたらしい。避難小屋前でお喋りに興じているおばちゃんたちとも、軽く会釈。

――そして、北部縦走路も最後の区間。

最初はやや登って、次は大日岳を巻いていく。大日岳分岐を左に見送って、いよいよ、下りになる。

太古(たいこ)の辻

下山路。振り返ると太陽

階段を下りるとガレた沢に

太古の辻到着、PM4:09。

『これより大峯南奥駈道』の標示。この旅の第1目的、北奥駈道踏破が成ったことを示している。

――それにしても寒い。日がかなり傾き、冷たい風がこの辻を吹き抜けている。

逃げるように東側、前鬼に至る下山路に突入。

赤みを増した光が山道を照らす

下りるにつれ、春めいてくる

ガレ沢から梯子を伝って山道へ戻る

最初は笹原。やがて木の階段が現れ、涸れ沢に出される。思い切りガレている。

上流方向を見る。次に下流方向を見る。……行き先が、見当たらない。

下流へ進む。すぐに右に道が現われ、梯子を伝って山道に復帰。しばし涸れ沢を左に見ながら進む。

やがて、沢も見えなくなる。

見上げる。釈迦ヶ岳手前の稜線か?

タムシバも早春の花

二つ岩に今日最後の残照

高低差600mの下り、なのだけど随分と長く感じる。そう言えば重荷を背負って下山するのも自身初めてだ。その位置エネルギー制御にこれだけエネルギーが必要だとは……。

下りでへばる。そんなこと、これまであまりなかった。色々と勝手が違うものだ。

森の中では白い花がチラチラと目に付く。タムシバやアセビだ。やがて木々も枝の先から芽吹き始める。

二つ岩を通過。

新緑が登山道を埋め始める

枯れたミツマタが谷を埋める

前鬼に出た。標高800mほどの地点

木の階段を下っていくと傾斜が緩んだ。そして、一面の新緑。もう日射しが無いので、地味ではあるけれども。

広い沢を下っていく。勾配は緩くても足裏がもう限界。なんだか、皮膚の感覚も無いような気がする。一本のLEKIに縋りつきながら、一歩一歩前に進む。踏み後が良く分からないようなところもあったけれど、とりあえず下の方角へ。

いい加減、うんざりして来た頃に道は石畳へと変わった。その林の向こうに見えてきたのは……屋根。

前鬼の建物だ。林を抜けると視界が一気に広がった。山あいの小広い空間――前鬼に到着、PM5:34。

公衆電話。マイカー回送の貼り紙も

前鬼山小仲坊。素泊¥4,000。この時期は無人

ひと気は無い。まだこの時期、営業期間に入っていないのだ。テント場にも、テントは無し。

テント代は……¥500。トイレ代は¥100。やばい、小銭が無い。ちょっとオマケが付いてしまうけど、千円札を門の横に付いている料金箱に放り込む。

そして、テントを設営。3回目だけれど、あまり上手くなっていないなあ……。

前鬼宿坊の建物。その下にテント場。水道、トイレ、駐車場もある

宿坊の水道の水を貰い、のんびりと夕飯の支度。軽量化優先したので、食料は予備食の他にはラーメンとアルファ米くらいしか残っていない。よって、お湯でふやかした炒飯と熱いキムチスープが今日の夕飯。

食べ終わるとすっかり夜。LEDランタンの白い光の下で地図を広げ、明日の計画立て。

さて、ここから10km先にある前鬼口バス停の便は、8:59と14:58の2本。計画段階ではどちらのバスを使うか決めていなかった。片道2.3kmの三重滝歩道を往復してから発つつもりなら後者。

――朝の方のバスに乗ろう。そう決めて、この旅最後の眠りにつく。まどろみの中、思うのは太古ノ辻の先に続いていた大峯南奥駈道……。