夜明け前の暗闇の中、ゴソゴソとテントを畳む。すぐ横、岩を1つ隔てて車道。

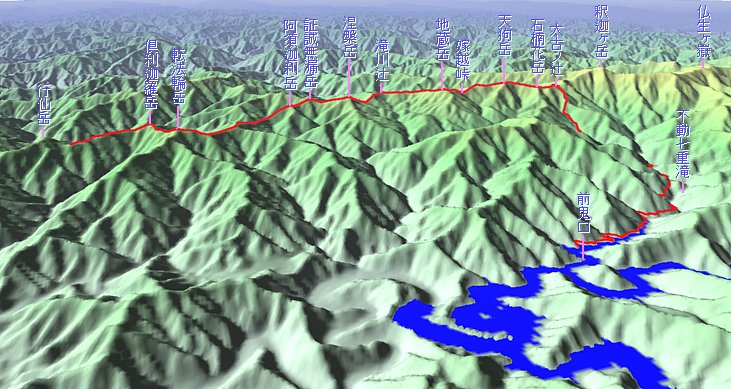

――ここは前鬼口バス停から前鬼に向かって20分ほど進んだ地点。本当なら今日は、大峰稜線上の深仙ノ宿で気持ちよく目覚める筈だったのに……なぜだか、こんなところからの出発。

せいや、とザック担いで歩き出す。AM4:28。

物音の無い暗い車道を、漂うように進む。空が白んで来たので、ヘッドランプは消灯。未明の景色が次第に浮かび上がってくる。

――こんなんだっけ?

1年前の記憶を思い起こそうとするものの、モノの形は影に沈んでいて、記憶とうまくマッチしてくれない。

1本のLEKIをアスファルトに打ちつけながら歩いていく。

途中、2、3台、ヘッドライトの光芒を放って車が走り抜けていった。

そう言えば昨晩寝ている間にも、車が何台か通って行ったような気がする。車道の膨らみにテントを張らなくて正解。やっぱりそれは危険。うまい場所を見つけられて良かったと今更ながら感じる。

――だいぶ周りが見えるようになってきた。ここは大峰山脈の懐。山が目覚めようとしている。

車道は、池原貯水地を置き去りにして高度を上げていく。右手を流れている前鬼川からも、だいぶ高低差が生まれ始めている。さあ、そろそろ不動七重滝だ。

……と、思ってからが長い。上り勾配も結構きつくてペースも緩め気味になる。なんてったって、こんなところでのスタミナを浪費するわけにはいかない。

AM5:23、その不動七重滝展望台に到着。この時間帯に、観光客がいるわけでも無し。

覗き見る。滝には薄くガスが懸かっていた。迫力は相変わらず。轟々と水を落とす不動の滝。ここで、ようやく1年前の記憶が蘇ってきた。再び戻ってきたのだ、という実感。

滝を後にすると、次は前鬼三連トンネル。中に入ると、再び暗闇の中の歩きとなる。ここは一種の通過儀礼……明かりは敢えて点けないで進む。自分の足音が暗闇に響く。

トンネルを出る。明るさが増しているような気がする。ただ、まだ先は長い。粛々と足を運ぶ。

ちなみに、今年のゴールデンウィークで取れた休日は5日間。そのうち4日を南奥駈道縦走に当てる計画を立てていた。

ところが、前日のキツい残業が効いて初日朝は思いっ切りの朝寝坊。久し振りの寝坊敗退も考えたけれど、そうするときっと、ゴールデンウィーク中ずっとグダグダになることだろう。結局、昨日は自己嫌悪と闘いながらも前鬼口まで移動して来た。

でもって、今日は早くも2日目。

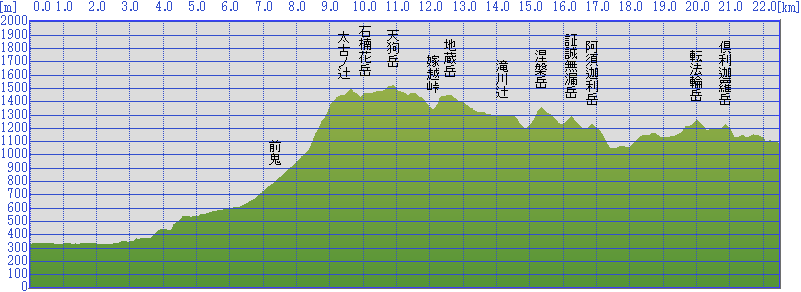

お蔭様で、山中2泊で南奥駈道を歩き抜けるしかなくなった――まったくもって、不本意だ。今日だって高度差1,150mを登って大峰山地稜線に出た上で、最低でも平治ノ宿まで歩を進めないといけない。

余裕無き事は悲しきこと哉。

そろそろ日の出の筈だけれど、あたりに日の光は無い。ちなみに、今年のゴールデンウィークは(仕事のある)前半が覿面に晴れて、後半(今日からだ!)はグズグズという、これまた面白くない予報が出ている。まあ、今日はまだ天気は持つということなので、期待は残しておこう。

とかなんとか思っているうちに、吊橋のある登山口だ。手前には、登山者のだろう、車が5、6台停まっている。

前回は下山でこの道を見つけられず使えなかった。今回は――ふつうに吊橋を渡る。全然平気。そして、いよいよ山道。

……と、突然、オレンジ色の光が前方の山道を照らし出した。振り向くと、谷の向こうに輝く朝日。今日の太陽が昇り始めていた。

――ただ、その上空は雲。案の定、太陽は速攻で雲に突入し、辺りはすぐに陰ってしまう。やっぱり、天気は期待しないでおこうか……。

山道の状態は悪くない。1箇所、ガレた沢以外は。もしかしたら1年前は、正しい道に辿りつけていながら途中で間違った方向に進んだのかも知れないなあ、なんて思う。

下ってくるハイカー何人かとすれ違う。前鬼泊まり客だろう。そして、枯れたミツマタが埋め尽くす斜面を抜ける。建物が見えてきた――見覚えがある。前鬼の宿坊だ。

ここに至って、自分が三重滝遊歩道とばかり思い込んでいた道が、実は黒谷吊橋へのショートカット道であったことを知る。一方、三重滝遊歩道は途中から森の中へと分かれていく。うーんそうだったのか……。1年前の疑問氷解。

AM6:27、前鬼到着。

昨年と立ち寄った時と異なり、今の時期は営業期間。宿坊も、全開状態で布団を干している。

水道で水を汲ませてもらっていると、門の向こうからおじさんが挨拶を交わしてきた。「どちらまで?」「熊野大社まで行きます」。ハイカーらしくない、もしかしたら小仲坊のご主人だったかも知れない。

¥100投入してトイレを借り、庭にいた柴犬に吠えられつつ建物の前を抜ける。

――さあ、ここからが山歩き本番だ。大峰の山稜へ駆け上がるのだ。

うー、ザックが重い。

……と言うのが、さっそくの感想。じつは山中2泊に計画変更後、その分の食料は外した。それでも荷重は12kg程度あるだろう……って、相変わらずテント泊縦走には軽すぎる装備ではあるけれど。

それでも、日帰りハイカーにとっては辛いのだ! いや、もう近年はハイカーですら無かったかも知れない。一本のLEKIに縋りついて、比較的緩やかなハズの斜面を登っていく。

途中、4人くらいのパーティーを追い越す。ザックは皆、60~70リットル。あんな巨大なヤツを背負って、よくも登っていけるものだ……。

やがて、周囲はすり鉢状の涸れ谷になる。斜面の上方に見えてくる角柱の道標に引っ張り上げられながら登っていく。

そして――

ついに木階段が現われた。ここから先は階段オンパレードであることは良く知っている。これがもう、まったくもって辛いことも良く知っている。

まだ脚力の十分あるはずの時間帯。なるべくゆっくりと、一段一段踏み締めながら登っていく。本格的な登り区間でありながら、体力温存を考えないといけないという、今日のプランの厳しさたるや……。

AM7:38、二つ岩。もちろん、良く覚えている。この特徴的な岩の配置は印象的だ。前鬼を発って、はや1時間が経過。

二つ岩を後に、さらに登っていく――このあたりから、地味だった登山道に少し変化が付いてくる。時折、木々が切れて見晴らしが開けるところも。と言っても大日岳ぐらいしか見えないけれど。

ペースはあまり上がらない、というか上げない。時々、階段に腰掛けて小休止。足をブラブラさせるのが気持ちいい。

ガレた涸れ沢に下りる。前回、少し迷ったところだ。

上りだと分かりやすい。道は沢の右岸を辿る。ただ、状態は悪い。どちらにしても、すぐに階段で沢から離脱。

きつい階段を上り切り、周囲はササ地帯に。大峰山脈の稜線が目に見えて迫ってくる。あと少し!

AM8:23、太古ノ辻に到着。重いザックを放り出して休憩、水をガブ飲み。

ここにはハイカーの姿も多く見られる。前鬼から上がってきたのか縦走してきたのか……。さすが、北奥駈道と南奥駈道の連結点、奥駈道の要所。

なにはともあれ――再びこの地に舞い戻ってきてしまった。戻って来れるのは果たして何年先になるだろう?と思いながら前鬼に下山して行ったのは1年前のこと。

そして今、再び太古ノ辻に立っている。南へ向かって足を差し出すと――ここはもう、南奥駈道。

太古ノ辻の道標には「本宮備崎 45km 24時間」と書いてあった。そこまで2日半費やして歩く計画にしている。もっとも、当初は3日半かけてゆっくり歩く予定だったのだけれど、まあ、仕方ない。

ちなみに、今回の山行計画が立たったのは実は1週間前。何年か先に、なんて悠長なことが言ってられなくなった事情が出来て慌ててやってきた、と言ったところ。

大峰の稜線上、南へ向かって足を運ぶ。木々は疎らで見通しが良い。背後、大日岳の後ろに二人羽織のように釈迦ヶ岳がせり上がって来る。

シャクナゲのまだ咲いていない石楠花岳を通過。どうも、登山地図に載っている山頂より先に山名板があったような気がしたけれど。真相は不明。

さらに南へ突進……と言いたいところだけれども。ややオーバーペースと気付いて、スピードを緩める。サクっと大峰稜線に上がれてしまったので時間には余裕がある。第一、午前中は案外平気でも、午後深まってくるとヘロヘロになるのが縦走装備というもの。

季節柄、柏餅などを持参している。それをパク付きながら、軽快に足を運ぶ。5月上旬、暑くもなく寒くも無い、ベストな気候。

――まさしく、1年前の北奥駈道縦走の続きの気分。景色も、気候も、何も変わっていない。

AM9:23、天狗岳山頂に到着。

歩き始めて5時間で、はやくも南奥駈道縦走の最高地点に到達してしまったということになる。

ただ、あまり南奥駈道のハイライトっぽく無い地味な山頂。小狭い山頂に三等三角点があるだけ。

さあ、ここからは下るのみ……って言うと大きな語弊がある。事実、前方にはデコボコした峰々が果てしなく連なるのが見える。あの「デコ」と「ボコ」を幾つ繰り返せば熊野大社へ辿り着けるのだろう――。

その距離を思うと退屈になってきた。見るべきものはあまり多くない。木々が疎らな稜線上は見晴らしがあるところが多いけれど、残念ながら今日は遠望が利かない。高度的に、新緑もまだ。北奥駈道で見られたマンサクの花すら無い。

もっとも、この時期の南奥駈道に期待するのは高度1,000m付近にあるであろう新緑地帯だ。そう言う意味で、ゴールデンウィークに歩くのは北より南が良いと思っている。そして、そこには今日の午後には到達する筈。

この辺りで鮮やかな緑と言えば――地面から沸き立つバイケイソウぐらい。

それとツツジもチラ、ホラ程度に見られる。群生していないので、なんか儚いのだけれど。

嫁越峠に下った後、大きく上り返して――実際、結構疲れる上り返しだった――地蔵岳山頂に到着、AM10:27。

ハイカーが十数人。日帰りハイクっぽいザックの大きさだけれど、まさか日帰りじゃあないだろう。

その先、展望の良い稜線を進んでいく。稜線漫歩だ。ハイカーにも何人かとすれ違う。南奥駈道はマイナーだと思っていたので、この歩く人の多さには少しびっくり。

次は、般若岳。

――ここも山頂らしいピークでは無い。大峰山地南部の山々は、名前は立っているけれど山頂は地味のものが多いのかも、と思う。般若岳の山頂には般若の貌にも見える岩が……なんてゆーことも無し。

地蔵岳からは下る一方となり、連れて森が濃くなってきた。ただし、まだ葉の無い森。振り返ると、地蔵岳の山体が大きい。滝川の辻通過。

そして、AM11:28に乾光門。鞍部状になっていたので、ここで昼食とする。なにせ、距離を稼ぐことを優先したため朝飯から7時間も空いた。腹ペコだ。

バイケイソウを避けて調理場所を確保。凍らせた保冷剤代わりのアルミパッチ飲料×2(ただしもう融けていた)の間からラップに包んだ生の豚肉を取り出す。そして、アルミのフライパンで肉を焼く。

そう、今回は肉を焼いてカレーを作る計画なのだ。と言っても薄切り肉と水と具入りルーを混ぜて炒めて、あっという間に出来上がり。

あとは白飯と味噌汁。――おいしくいただく。

PM0:11、午後の歩きを開始。結局、逗留時間は43分。その間、背後を十数人のハイカーが通り過ぎていった。

ほどなく涅槃岳に着いた。稜線上からは尖がっていて目立って見えた山だったけれど、山頂にはやっぱり何も無し。

……涅槃に至ったのだから何かあって欲しいと思うのは、やっぱり人の心の嫌らしさだろうな。

昼飯を食ってエネルギーを蓄えた筈なのに、疲れは自体はあまり取れなかったようだ。ザック重量の感じ方でそれが分かる。

ただ、とりあえずの目標、平治ノ宿はこの先あまり遠くない。道の捗り自体はしごく順調だ。

証誠無漏岳も通過。

――加えて、日射しが得られるようになってきた。高度も1,300mを切って、次第に若葉の緑も目に付くようになってきた。

一箇所、クサリ場があった。ただ、大したことは無い。クサリ場と言うと七曜岳を思い出して構えてしまうけれど、南奥駈道の稜線はここまでたおやか。ちょっと刺激が足らないかも知れない。

急下降を続ける途中で、阿須迦利岳も通過。南奥駈道は、本当に通過する山頂ばかり。

そして、周囲には針葉樹も目立つようになり、低山の登山道のような雰囲気になってきた。シャクナゲはまだのようだけれど、もう少しで開花するだろう。

そして、その緑の葉の向こうに青い屋根が見えてきた。持家ノ宿だ。

PM1:45、その持経ノ宿に到着。

――想像していたより小さい。前鬼や深仙ノ宿に泊まったハイカーが、翌日の宿に定めるのに丁度良い位置に建っていながらこの大きさでは、ハイ・シーズンには人が溢れるんじゃないかと感じた。

事実、ここまでこの宿狙いじゃないかというハイカーを十何人と見掛けた。まあ、前には車道が通っているので、最悪、車道に寝泊り出来るだろう、と勝手なことを思う。

そして、ここで水を補充しようと思っていたけれど――標示を見ると、水場は林道を0.4km歩いた先らしい。かったるいので止めておく。トイレだけ拝借して、さらに先に進む。

車道歩きだ。やっぱり、奥駈道に車道が挟まるのは残念と言うべきだろう。それを察してか、奥駈道はすぐに山稜線の登山道へと戻る。

――高度は1,000m少々。周囲はまさしく、新緑地帯。お誂え向きに太陽の陽射しが戻っていて、若葉がキラキラと光に輝いている。

気分を良くして、稜線上をずんずんと進む。

途中、持経千年桧なるものが立っていた。樹高25m、幹周5.3mのヒノキの老木だ。

それにしても「森の巨人たち100選」なんて100選は初めて聞いた。ココのはNo62らしい……。

巨木の多い森の中を楽しんで歩く。やっぱり自分はあっけらかんとした稜線よりこっちのが好きだ。落ち着ける。

時折、木々の間から見晴らしも得られる。と言っても、このあたりは山深いばかり。見えるのは延々と続く山並み。

平治ノ宿にはそろそろ着いてしまう。ただ、まだ時間はある。今日中に、もう少し先まで足を伸ばしておくことを検討し始める。

元々は行仙宿小屋で泊まることを計画していたので、そこまで到達すれば文句は無いのだけれど……たぶん、辿り着けない。平治ノ宿の先にテント適地はあっただろうか?事前の調査不は否めない。

両又分岐を通過。

PM2:54、平治ノ宿に到着。

こちらも大きな山小屋では無い。それに、小屋前のテントスペースも頼りない。小屋と相対するように2つの簡易便所(?)があって、その間に窮屈にテントを張るのも辛そうだ……というわけで、先に進むことを即決。

でも水は汲んでおこう。水場は、3分だか8分だか分かりにくい標示。

正解は3分。沢に当たるまで下って、そこから「4m」上り返したところ。水量は十分だったけれど、涸れることもあるらしい。元は湧き水だろうけど、上の方には平治ノ宿がある。……一応、煮沸用と考えておくか。

稜線に戻ると、ちょっとの間に泊まり客が増えて、平治ノ宿が人で溢れていた。これは凄い……。

PM3:26に退散。

登っていくと転法輪岳。例によって、何も無い。高度が戻ったためか新緑も消えた。人の気配も無く、先ほどの光景が嘘のよう。午後の斜陽が物寂しい。

もう、ゆっくり歩くことにした。

……というか、もうゆっくりとしか歩けない。平地を見つけ次第、歩くのを止めようと思うのだけど、下手したら行仙ノ宿まで平地は無いのかも知れない。

行仙ノ宿まで行くとして、体力は持つだろうか――不安しかない。なにしろ、昨年に引き続き、初日に累積2,000m以上の登りを強いられている。日帰りでも厳しい高度差だ。

倶利迦羅岳では後ろから追いついて来た人と情報交換。「行仙岳の手前でテント張るつもりです」「そういえば怒田宿跡が平地だね」「そうなんですか!?(ラッキー!)」

どうやら怒田宿跡まで頑張ればOKらしい。正直、ほっとした。

――だけれど、そこから先がまた長い。疲労困憊、足が棒のようになるとは、このこと。

PM5:41、怒田宿跡に到着。

願ったり叶ったりの平地。それに誰もおらず、静かなもの。テント禁止の標示があったら困るなあと見回すも、幸いにも見当たらなかった。運頼り、は山ではマズいのだけれど。

テントを張り終えて夕食の支度に掛かっていると、テントの脇をパーティー御一行が急ぎ足で通り過ぎていった。行仙小屋へ向かうのだろう。平治ノ宿が本当に溢れたらしい。

そして、1年ぶりの大峯の夜。