5月……と言っても、まだまだ薄暗い午前4時半。野鳥の鳴き声が喧しくて目覚めてしまう。

――小鳥の囀り、程度だったら爽やかに目覚められたかも知れない。ただ、囀りが多すぎて音圧レベルが少々……つーか、うるさいわ!

そう言えば昨夜も突拍子の無い鳥の奇声で叩き起こされた事があった。もっとも、ここでは人の方が闖入者。朝飯を食べて外に出る。どんよりした灰色の空。相変わらず。

テントを畳む。

予報も芳しくなかったので天候は期待出来ず、なんとなく気も乗らない2日目。そもそも、日帰りハイカーにとっては2日目は鬼門。

AM6:06、怒田宿跡を出発する。目の前の行仙岳へ向けて歩き出すものの、足取りは軽くない。ついで、急登が追い討ち。

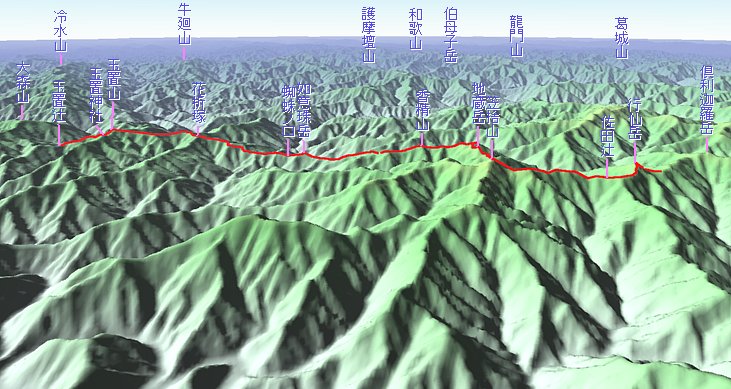

それに――道が良ろしくない。寝ぼけているとスリップしてしまいそうだ。高度は一気に稼いで、大峰山脈への展望が得られるようになる。

15分で行仙岳山頂に到着。

見晴らすと、釈迦ヶ岳がもうあんなに遠くなっている。やっぱり、昨日の歩いた距離は伊達では無かったということだ。それを確認した後、僅かばかり手摺のある階段で山頂から降りていく。

すぐに道は森に没し、展望は閉ざされる。行仙宿山小屋に到着、AM6:39。

――大きい小屋だ。さすがに弥山小屋ほどでは無いけど、幾つか棟が分かれている。薪もあるし、置き水だけど、水もある。水場は少し離れているようだ。

計画では、昨日はここまで来て泊まる予定であった。その前に体力と行動時間が尽きてしまったけれど……。

と、偶然にも昨日、怒田宿跡を教えてもらった人と顔を合わせた。「ありがとうございます、助かりましたよ。…ここ昨夜、満員でした?」「一杯だったけど入れたよ」

――やっぱりこの時期、奥駈道は盛況であることは確からしい。

世界遺産になれなかった富士山がひと夏で30万人もの登山客を受け入れる一方、れっきとした世界遺産である大峰奥駈道での、ささやかな盛況。でも、それが奥駈道らしくもある、と思う。

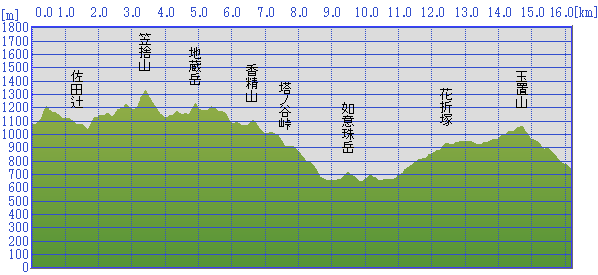

行仙宿山小屋を離れ、佐田辻を過ぎて進む。と、鉄塔の立つ更地に出た。見通しは良いけれど……。

鉄塔の立つ山は、どうしても都市郊外の低山のイメージがある。大峰には似つかわしくない、と思う。

道は登り基調。アップダウンを繰り返しながら次第にきつくなってくる。

――そして、行く先がまごうかたなき急登へと変わった。さあ、どうしたもんか、この際、休み休み行こうか……など軟弱なことを考えていると、背後からガヤガヤとおばさんハイカー御一向がやってくる気配。

逃げるように、その斜面に取り付く。いや、別に逃げているわけじゃないのだけれど。

前へ進んでいる、というより上に昇っているように感じる急登。行仙岳に引き続き、だ。ザックが肩に食い込むようなキツい道。2日目も楽はさせてくれないらしい。

ぜいぜいと肩で息をしながら、登り切った先は笠捨山山頂……の耳? あまりそうは見えなかったけれど、どうやらこの山は双耳峰らしい。

平らな道を少しだけ進むと本当の最高点、笠捨山山頂に到達した。AM8:15。

絵に描いたような好展望地。汗だくのTシャツを風で乾かしながら見晴らす。向こうの、妙に山腹が剥げた山が玉置山だろうか?今日はあそこを目指す山旅なのだけど、あまりに遠いような気が。

というか、どうも調子が出ない。なんか、あまり山に歩きに来ているような気からしてしない。山泊縦走は今回で2回目だけれど、身に染み付いた日帰り山行の感覚は、なかなか拭い切れるものじゃないのだろうか?

上空は薄暗ささえ感じさせるような曇天。10分後、山頂を辞す。

転げ落ちそうな坂を下っていく。しかも、これが「これでもか!」というくらい長い。

下りに下って、葛川辻。地図によると、このあたりに地蔵岳の巻き道分岐があるようなのだけど、よく分からなかった。そのまま歩を進めていくと、開けた更地に出た。

――-その向こう、鋭鋒が聳える。随分と登り甲斐がありそうな形をしている。うへぇ、って感じだ。

前方、灰色の空に向かってスクっと伸び上がる鉄塔も見えている。その斜面に突撃。

今日はホント急登が多い。昨日は穏やかな行程であったので、この朝だけで南奥駈道の印象が変わってしまいそうだ。今や道は荒れ気味で、あまつさえクサリ場も出現。「捲道危険」の標示も……って、どっちが巻道よ?とにかく高いところを目指すものの、登山道なのかそうじゃないのか分からないような感じに。

それでも、こちらだろうという斜面を詰め上げていくと、上の方に山頂部らしきものが見えた。AM9:28、地蔵岳山頂にやっと到着。ここは、ちょっと見つけにくいところかも知れない。

山頂の先に進むものの、相変わらず道が不明瞭。稜線が細すぎて踏跡が判別しにくいのだ。木の根の間に詰まった土で出来たような稜線道――しかも「巻徑通行不可」なんていう標示がありながらもその先に真新しいクサリが垂れるなど、標示も混乱気味。

――と、言いつつ、これはこれは嫌いなタイプじゃない。痩せた稜線をなぞるように細かく昇降、気の抜けない緊張感が心地良い。時折、見晴らしが開けて遠くの山々を目にすることも。

と、前方で道が消失。

消えた先、身を乗り出して覗き込むと、道は5m以上下方から何事も無いかのように再開していた。その間を繋ぐのは、ほぼ垂直に垂れたクサリ1本。

――赤錆びているけれど強度に問題は無いだろう。そう自分に言い聞かせ、今回の山行で初めて全体重を預けてクサリにぶら下がる。足を壁面に突っぱねながらクサリを手繰り、そして、無事、地面に着地。

少し進んで振り返る。……ここが奥駈道で最大の難所だったのだろうか? 確かに、これじゃあ一般登山コースとは言い難いかも知れない。

山の斜面には、ポツポツとピンクのアケボノツツジが花開いている。難所をクリアして、ようやく気分が乗ってきたかも。

クサリ場はまだあるけれど、先ほどのに比べたらぬるい。サクサクと進んでいく。

と、木立の山頂のようなところに出た。地図には無い「水場」標示。葛川辻で水補給する予定が出来なかったので、ここで補給しよう。ザックをデポし、急斜面に突入。

道は不明瞭。高度もだいぶ失う。さらに5分迷って……苔むした岩壁の下でそれを発見。

登り返す道が思いのほか辛い――。ここに至り、自分が地蔵岳の痩せ尾根で体力を大幅消費してしまっていたことに気付く。今日はまだ行程が半分以上残っているというのに……最後まで体力が持つのか、ちょっと不安になってきた。

ようやく稜線に復帰。ザックを回収してコースに戻る。寄り道に要した時間はじつに30分。……うーん、もしかして高度差150mぐらいあったのか?なんか、この奥駈道では水の入手に毎度苦労させられる気が。

淡々と歩を進め、四阿之宿通過、続けて拝返し通過。さらに国道425号分岐を右に見送る。檜之宿跡も通過。

――ここまで、稜線伝い比較的単調な下りが続いている。周囲は雑木林や植樹林で景色も単調、見るべきものは少ない。逆に言うと距離稼ぎの区間だ。

上葛川(地蔵岳巻き道)分岐を通過。少し上りとなり、開けた鉄塔場に出た。辿ってきた稜線と地蔵岳、笠捨山が見えている。

雑木林に再突入して見晴らしは失われた。ほどなく、あまり明確なピークでは無い香精山の山頂に到着、AM11:12。

三等三角点があるけれど、ひたすら地味な山頂。地蔵岳からこちら、次の目標として目指していた山だけれど。せっかくなら見晴らしの良いところで昼食タイムにしたいなあ、と考え直し、先に進むことに。

道は下り基調。どんどん高度を落としていく。

笹が出てきた――と思ったら深い植樹帯に突入した。地図を広げて確認する。さもありなん、ここまで維持してきた高度1,000mを遂に切ってしまった。

と、右に曲がると林の斜面の急下降となった。稜線外れてしまったんじゃないか、と思えるほどの下り方。――でも、ちゃんと奥駈道の道標はある。稜線を外れてはいない。

巨石が鎮座する貝吹之野も通過して、さらに下っていく。

AM11:56、塔ノ谷峠に到着。

――ここが本日の行程のほぼ中間地点だ。もう正午近くになってしまっているので、道の捗りはよろしくない。思えば、水場寄り道分の時間が計算外だった。やれやれ。

力付けるように陽の光が落ちてきた。一瞬、今日はこれから晴れるのか?と期待を持たせたものの、光は直ぐに消えてしまう。がっかり。

緩やかに下る道が続く。なにしろ、高低差400mに近い大下り。ここで遅れの時間を取り戻さずにどこで取り返すんだ、ぐらいのスピードで下っていく。道がとても歩きやすくて助かる。

もっとも、ザックが重いので幾ら下りといっても長いと疲れてくる。スピードを落としている時間がだんだんと長くなってくる。もう遅れは十分取り戻しただろう、と都合よく自己判断してペースを緩める。

と、林が切れて右方に展望……眼下に見える白い粒々は……自動車だ! いきなりの俗世的な光景が現れていた。地図を見ると21世紀の森、という公園が示されていた。国道425号も近くを通っている。人里に近いところまで下りてきんだなあ、と実感。

時刻はPM0:29――ここで昼食を摂る事にする。先ほど苦労して汲んできた水を沸かし、ラーメンの麺を投入。そして、そこに卵を割り入れ、少し間を置いてから掻き混ぜる。通称、掻き玉。

――人の世を見下ろしながらの昼食。腹も膨れた。結局、ここでは40分の滞留。

玉置山を目指す今日の後半戦に出発。

古屋の辻。上葛川から21世紀の森に至る峠道と交差する十字路だ。「古屋宿の水」という標示があった。もう一度水を補充したい、と思いつつ「下り15分」の文字を見て諦める。

次に現われたのは古屋宿跡。さらに進んで蜘蛛ノ口。ここは分岐になっている。登山口バス停まで25分?でも1日何便あるのやら。

――そう言えば、如意珠岳をすっとばしてしまったようだ。あれ?どこかにピークあったっけ?

そして、ここが本日の最低地点のようだ。高度は約650m。この先、玉置山まで高度差430m、距離5kmほど。

早速、道が上りに転じた。――正直、足はもうかなり辛い。緩やかな上りでさえ足の疲労を感じる。30分前に大休止をとったばかりなのに……この、回復力の無さよ。

稚児ノ森を通過。何か標示がある度に、いちいち小休止をとるようにして疲労感を誤魔化す。

林道に出る。一瞬、ここから先は林道歩きか残念、と思ったけれど、そうはならなかった。車道脇に誂えられた山道を進んでいく。

道脇には「ツキノワグマ注意」の立て札と、そして大峯奥駈道の案内板――懐かしい。吉野山で同じタイプの案内板を見たのは1年と6日前のこと。ここに来るまでずいぶん長い時間を費やしたものだ……実質は4日半だけれど。

山道を行く。見下ろされる車道には時折、車が通っていく。一方、登山道に自分以外のハイカーの姿は無い――と言うか地蔵岳ではチラホラ見かけたハイカーが、香精山よりこちらまるで見当たらないのだけど――その代わり、ジョギングをしている人を見かけた。どこから走ってきているのだろ?

それにしても細かなアップダウンが多い。いっそのこと車道を歩いてしまおうか、という誘惑に何度か襲われる。

林道を離れ、山腹を巻きながら登る林間の道となった。盛大に汗を掻き始め、息も乱れる――そうキツい上りじゃ無いのに。そろそろ体力が限界に近い。

そして、ふたたび林道に合流、と思ったらすぐに左の山道に入り込む。登山道と林道が絡み合っているため、そんなことを2、3度繰り返す。

と、こんどはアスファルトでは無く、ダートの道に出た。林道の支線らしい。

右に少し進んですぐに左折すると山道に復帰した。周りは若葉の森。

PM2:48、花折塚。

――思わず、腰を掛けて休む。ここから先は暫くフラットな道の筈だ。一息つける。

標高1,000mへの再チャレンジ。再び新緑の地帯となって、明るい緑に道が囲われるようになる――と思ったらまた車道に出された。

今度は完全な車道歩きとなった。足裏が痛いので何とかならないのかなあ、と思いつつ、我慢して上っていく。

道の左脇には人の手で植えられたシャクナゲ。花が咲いている。右側には「みどりと歴史の展望台・玉置山展望台」の標示。そちらへ。

小広い駐車場と展望台があった。完全にマイカー観光客向けの設備だ。大きなザックを背負ったハイカーは不似合い。

展望台から見晴らす。どうしようもない曇天だけれど、多少は遠望が利く。見えるのは大峰山脈から西方にある山々。下方に十津川。

展望台を後にして、車道のベタ歩き再開。やはり足裏の痛さがいたたまれず、山道を探ろうと左手の森に強引に突っ込む。獣道のような道を辿ったけれど、すぐに車道に戻されてしまう。併走する山道は無さそうだ。

車道脇に世界遺産の記念碑が立っている。碑の脇には、今度は東方への展望台があった。展望図があって、条件が良ければ熊野灘まで見える、とある。

そして、碑の向こうに、かつえ坂の入口。

山道に復帰。かつえ坂を上る。

――きつい。餓坂と書いて「かつえ坂」。名に偽り無し!

高度が遂に1,000mを超えた。道脇の木々は新緑を纏っている。その見目麗しい光景に勇気付けられながら、ゆっくりと足を運び上げていく。なんてったって玉置山への最後の上りだ。ここで頑張れば、なんか御利益がありそうな気がする。

と、ようやく勾配が落ち着いた。電波塔の脇を掠めると、左右がシャクナゲの壁となった。

これが噂に聞く玉置山のホンシャクナゲか。花は――満開の一歩手前。それでも豪勢な光景、花の名山と言われるだけのことはある。

シャクナゲの遊歩道を通り抜けると、小広い玉置山の山頂に到着した。PM3:53。

ザックを下ろしてその重量から解放される。――思ったより普通の山頂だった。もっとも、人工物でゴタゴタしているよりは、よっぽどいい。山名板に掛けられた鯉のぼりがワンポイントで好印象。

山頂の脇には祠があって地蔵が納まっている。沖見地蔵とあるので、おそらくここから太平洋を眺めているのだろう。「沖見嶽」の石碑も立っている。玉置山の別名――ただ、その東側へ展望のある山頂からは、今日は霞んだ山並が見えるのみ。

時間があればちょっと周囲を散策したいところだけど……どうも、空がどんよりとし過ぎている。この空の重さだと、すぐに雨が落ちてきてもおかしくない。先を急がねば。

玉置神社と示された方に下る。――周囲は深い林。途中、柵に囲われた杉などもあって、このあたりが神域であることを感じさせる。

それにしても結構遠い。10分少々下って、ようやく玉置神社の建物が見えた。平らな境内に飛び出す。

青い「世界遺産」の幟、赤い「三柱稲荷大明神」の幟。ピンクのシャクナゲも咲いている。

社務所の前には雨避け付きの休憩所が誂えられていて、机と椅子が並んでいる。――参拝客の姿が多い。もう、結構遅い時間帯なのに。

山から下りてきたような(いや、下りてきたのだけど)自分の格好がちょっと恥ずかしい。

社務所の脇を抜けると本殿が現われた。木造の年季の入った建物。脇には、なぜか日の丸の旗が上がっている。

そして、ここでお賽銭を使う。東海自然歩道歩きをしていた時の習慣で、お賽銭は旅の間に1回だけ、自分が気に入った場所で遣うようにしている。事前に決めることは無く、その場のフィーリングで。

――そう、この場所は気に入った。

そういえば昔、作家・平井和正が自身の小説のあとがきで、玉置山詣でに嵌ったと書いていたことを思い出した。役の行者小角、その下僕の前鬼――今でもそれらの言葉を聞くと、心に淡いイメージが喚起される。

それを新たなイメージで上書く。もしかしたらそれが、自分が奥駈道を歩こうと思った動機の1つでは無いか、と。

PM4:28、玉置神社を後にする。いつかまたこの地に足を運ぶ予感を覚えつつ……。

玉置山の山腹を巻くようにして下っていく。もう、ごく普通の山の道だ。加えて本当に暗くなってきた。まだ暗くなる時間帯で無いので、これは雨雲の暗さだ。降り出す前に玉置辻に辿りつこうと道を急く。

もっとも、玉置辻でテントを張る予定にしていたのだけれど……本当にそこはテントが張れるような場所だろうか?なにしろ今回は急に山行を決めたので、色々と事前調査不足であったりする……。

PM4:50、玉置辻に到着。

――テントが幾つか並んでいる。どうやらここでテント泊しても大丈夫らしい。今日の宿が定まって、ほっと一息。あんまりスペースは無いけれど。

ダート道の途中にしずしずとテントを張る。南奥駈道、2日目の終わり。明日がいよいよ、旅の完結編。