雨――。

テントの布に打ち付ける音は大きく、テントの外は本降りの雨であることは明らか。1~2日目の天候が優れないのは予報で承知していたけれど、3日目は回復して晴れ間も覗く、って言っていなかったっけ?

しょせん3日前の情報、当てにならない。そう、今日は人の世界に戻る日――熊野大社へと到達する日だ。でも今日の空と同じように気分は晴れてくれない。

次第に明るくなってくる。冷たい雨は降り続いている。ザックに忍ばせていた文庫本、P.K.ディック『最後から二番目の真実』を読みながら、このままテントの中で1日過ごしてしまおうか、なんて考えが頭をよぎる。

もちろん、それは無理。外に放置していた鍋――3cmほど雨水が溜まっている――を回収して朝飯準備。地図を広げて行程確認。

胃袋にうどんをかっ込み、雨具を着け、テントを畳んで玉置辻を出発。AM6:21。

雨は少し落ち着いている。車道からすぐに右、お地蔵さんの脇より山道へ。

フラットな赤土の道。右側が切れ落ちているので注意して歩いていく。と、道が二股に分かれた。石の道標があって、右下へ進むよう示している。世界遺産効果か分からないけれど、奥駈道に林立しているこの道標には毎度、助けられる。

そして暗い林に突入。まだ朝早いし、雨雲は低いしで本当に黄昏時のように暗い。……と、林の切れ目から玉置山の山体が覗いた。白い雲を絹のようにまとわりつかせた大峰の霊峰。立ち止まって眺める――これで見納めだろう。

深い林の中の道を進む。ようやく上り勾配になってきた――まずは250mの登り、と記憶している。雨雲の中に入っているので雨の勢いは弱まっていて、どちらかというと粘りつくような湿気が気に障なってく。それに、少し寒いかも。

……と思っていたら勾配がどんどんキツくなってきた。つれて、身体も熱っぽくなり汗ばんでくる。ゴアの雨具でも限界はある。

それに、ザックがやたらと重く感じる。濡れたテント、というのもあるけれど、昨日までの長丁場の歩きで疲労が溜まっていることもあるのだろう。――それも計算した上で、歩行距離を短く計画した3日目。下り主体の最終区間、登り道はゆっくり歩いて全然OK、と計画してはいたのだけれど……。

雨はいただけない。雨中の行軍は行動時間に比例して疲労も嵩む。なにしろ、こちとら晴天限定の日帰り特化ハイカー、山泊縦走途中での雨は、完全に守備範囲外。

……と、不平を申し立てたところで状況が変わるべくないのが山というもの。自分でなんとかしないといけない。とりあえず、息を切らせないよう、じっくりと急勾配の山道を登っていく。

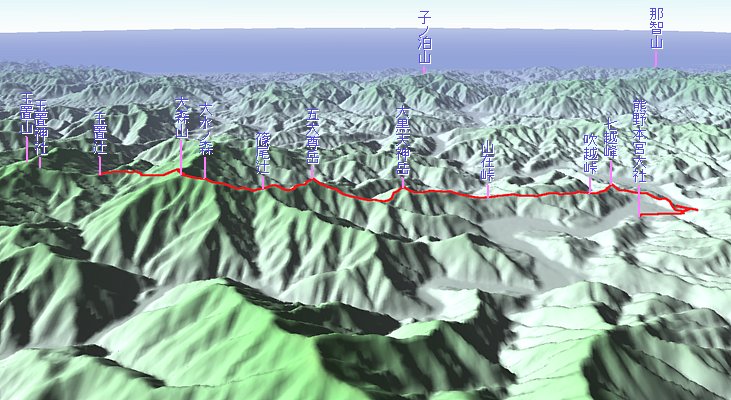

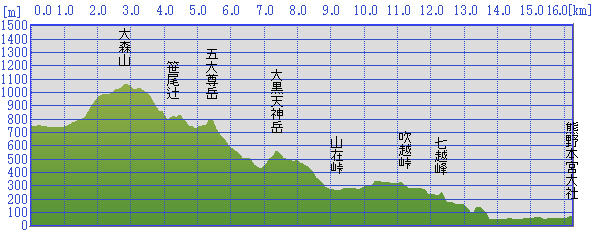

暫く登って山の稜線に出た。勾配も落ち着く。高度1,000m付近に復帰だ。あとは緩やかに50mほどの高さを登れば今日の最高地点に到達で、あとは熊野神社まで下るだけ。

東西に長い大森山の山頂部をテクテクと西に向かって歩いていく。途中、南側に山里が見下ろせるところも。人の世界は、まだまだ遠い――。

林相が変わった。

――広葉樹の木が混じることが多くなってきたのだ。しかも、この高度はちょうど新緑の時期に当たっている。明るい若葉色が上空を覆ったりしてハッとするのだけれど、ガスで白く霞んでいるのが残念。それでも、若葉の明るさとは別に、周囲がだいぶ明るくなってきたようだ。

と、木立の小広場に出た。山名板が沢山ある。ここが本日の最高点、大森山の山頂。ついに大峰山脈も、高度1,000mを超えるのがやっとの地点まで南下してきた。AM7:35。

ペースを確認。玉置辻からのコースタイムは1時間半だから、ざっくり言って順調か。もっとも、この先、天候が回復するのか悪化するのか分からない。ゆっくりし過ぎるのも、ちょっとダメな状況かも。

結局、2分ほどの滞留しただけで出発。稜線上をさらに西へと手繰っていく。

アップダウンがほとんど無いので行程はサクサクと捗り、大水ノ森にAM7:43に到着。せまい山頂に三等三角点が埋まっている。一瞥しただけで通過する。

道が大きく下り始めた。雨で濡れた地面なので勢い良くは下れない。第一、木々が密集していて道が狭い。

「熊野大社まで10.0km」とある道標を通過。平地であれば2時間の距離だけど……。

下り切って、尾根の巻き道に合流する。そのまま進むと稜線の鞍部に出た。切畑辻だ。AM8:18。

森の中を南に向かって歩いていく……ただ、ただ歩いていく。ガスが濃く、木々の切れ目があってもその先は真っ白で、前進感は無い。

そして、見込み違いに気づいた。五大尊岳への道、地図を見る限り楽に歩けると踏んでいたのだけれど……実際はしんどい道であった。細かい登り下りが果てしなく続き、体力を削ぎ落としていく。

少しの登りでもペースがガクッと落ちるようになる……本当に体力に余裕が無くなって来た。加えて、靴の内側に浸水が始まったような気がする。道端には咲きかけのシャクナゲ。

AM8:55、ようやく五大尊岳に到着。

――ここで、コースタイムに遅れをとり始めた。たぶん、もうこの後はコースタイムキープは無理だろう、と思えるくらい疲労が嵩んでいる。身体が休みを欲しているので、ここで休憩をとることに。

いちおう山頂には見晴らしがあった。雨は小降りになっていて、ガスもやや少なくなっている。ただ、それも山の天気の気まぐれに過ぎないだろう。天候回復に向かっているとはとても感じられない空模様。観天望気、というより晴天限定ハイカーの勘。

白いガスの切れ目には黒々とした山並しか見えてこない――ここまで来ても大峰の山深さは変わらないらしい。さらに、遠方には山脈が一直線横切っているのが見えた。なんの山脈だろう?

さあ、覚悟を決めて下り始めるか……。今日の下山は雨というより、自分との闘いになる、と、そう予感。

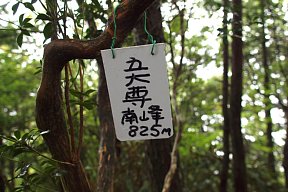

下り始める、と思ったら道は下らなかった。細い尾根を渡って、着いたところは「五大尊岳南峰」。高度825mって?双耳峰?

その先はきっちりと下り始めた。――それどころか急下降だ。道の自体があまり良くない上に、雨でスリップの常態状態。スピードを殺すのに時々失敗して何度か恐怖を覚える。……というか、1度など派手に転んだ。尻餅で逃げられたものの、もし前のめりであったら大怪我だ。重いザックは凶器……。

五大尊岳南西の斜面を下りに下っていく。LEKIをフル活用してスピードコントロール。ストック1本ではザックの重さに対抗できないので、もう一方の片手には適当な木の枝が握られている。――未だにポールではなくてストック派。L字の握りが無いと杖先を自在に操れないので不便、と言い。

――下り勾配が緩んだ。地図を確認すると高度は670mほど……あまり落ちていなかった。大きく下ったという感覚は、どうやら自分の願望に過ぎなかったらしい。

息を整えながら進む。この区間は体力温存すべきという判断。

道端のシャクナゲには本当に元気付けられる。

――このあたりは、ちょうどシャクナゲが満開の高度のようだ。数こそ多く無いものの、薄ら暗い雑木林の中でパッと輝くピンクのシャクナゲ見つけると心が安らぐ。昨日は、玉置山の山上で咲き誇るシャクナゲの群生を見ていたことを思い出す……昨日のことなのに早くも懐かしい。

いま、大峰山脈最南の稜線上を南西に進んでみながら段階的に高度を落としていっている状況。下りでザックの加重をまともに受ける両足にはダメージが相当溜まっている。早く歩きすぎないよう、遅くならないよう――

追い討ちを掛けるかのように、雨が再び本降りになった。湿って艶を帯びた山道の赤土。

――そう言えば、長いこと奥駈道の四角い石柱の道標を目にしていない。このあたりで見かけるのは、手作りの質素な道標ばかり。世界遺産の古道から、里山の道に成り代わったかのよう。もちろん、世界遺産だからと歩きにやってきたわけじゃないのだけど。

AM10:07、金剛多和に到着。高度は440mほど。五大尊岳からの辛抱の歩きを続けて高度を半減させることに成功。もっとも、歩行ペースはコースタイムから大きく下回った。

雨脚がかなり強くなっていた。歩行を妨げるほどだ。暫くここで雨を凌ごう、とザックを下ろし、折り畳み傘を取り出して広げる。石の上にしゃがみ込んでの休憩……雨の時は、休むのにも一苦労だ。

結局、休息は10分ほどとなった。雨脚は多少弱くなったくらいだけれど仕方がない。それに、休んでいるうち、2、3人ほどハイカーが追い越していったのも気になっている……というか、雨の日に歩いている人がいるのは凄い。人里が近いとは言え、近くに手頃なハイクコースは見当たらないのに。

道はその先、一方的な登りとなった。高度差は130m――懸命に足掻く。

そして、小狭い大黒天神岳の山頂に到着。標高500m台への復帰。AM10:34。

雨が弱まったので、昼飯代わりにパンを齧ってこの先に備える。ただ、体が冷えているせいか喉の通りが悪い。この先は稜線伝いの道で大したピークは無い、と自分に言い聞かせる。

しばし下ると、痩せた尾根の道になった。アップダウンは僅か。崖側をツツジの花が飾っていて美しいのだけれど、良く足元を見ると道幅があまり無い。葉勢に押され、細道を踏み外しそうで怖い。

ツツジ帯を過ぎて下っていくと、大きく上空が開けた。ただ、雨がまともに当たるし見晴らしは白いしで、あまり良いことは無い。雨雲の下に出掛かっているせいか、下方に辛うじて熊野川流域の集落が見えることがある程度。

鉄塔場を通過して稜線を左に逸れる。鉄塔にもう一度突き当たって、再び稜線に復帰。――ここで、靴が完全に水没した。家を出る前に防水スプレーは吹き付けていたけれど、さすがに持たない。

森の中を緩やかに下っていく。――森、というより林になり変わりつつある。スギ・ヒノキの植樹帯だ。いよいよ人里が近づいてきた。

ところが、ここでカメラも水没。背面液晶が全く点かなくなったのだ。防塵防滴レンズを装着していることを良いことに、防滴で無いボディをここまで無理して使ってきたせいだ。ただし、シャッターは切れるので、まだ生きてはいる。困ることと言えば、露出補正の位置が分からないこと、撮影画像が確認できないこと。

いきなり右方の木々が切れて草原地帯になった。ガスのせいで良く分からないけれど、かなり広そうだ。晴れていれば熊野川が大きく眺め下ろせそう。

その草原と登山道とは網の柵で隔てられている。しばらく、網に沿って淡々と歩いていくのみ。

草原が終わり、林の中へ再び突入。……広場があって、そこに何かが建っていた。宝筺印塔、というものらしい。雨の落ちる中、人知れずひっそりと佇む――

と思ったら、その先で林道に飛び出してしまう。山在峠、AM11:36。

――高度は265m。大峯奥駈道の案内板が立っている。絵が物凄く大雑把で、縦走者ではなく車で峠を越える人たち向けっぽい。

その脇から、引き続き山道が伸びている。今度は登りだ――ここに来て、また登り。山を下っているのではなく、山脈を下っているんだということが実感される。

とは言え、大した登りではなく、道はフラットになる。周囲は植樹林で、視覚変化が少ない。おかげで、標高325mの吹越山の山頂はまったく気付くことが出来なかった。うーん、疲労で注意力散漫になっているのかも。最後、気を引き締め直さないと。

ひと下りすると、再び林道に交差。ここには吹越宿跡の表示がある。

車道を跨ぎ、丸木階段を一歩一歩踏みしめながら上る。ひとしきり登ると、その後は比較的ゆるやかな上り勾配となった。……さすが修験者の道、ここまで来てもまだ登れと!

PM0:45、電波塔が立つ吹越峠を通過。高度は310mほどで、山在峠より高い。

と、前方に7人のパーティ。植樹林の地味な視界に赤や青の原色がチラつき始める。

やがてパーティにつっかえてしまう。もっとも抜かす気力はとうに無い。行列の最後尾で、しずしずとついていく。と、林が切れた。ベンチがあり、大きな見晴らしもある。

相変わらず白っぽい景色だけれど、直下が本宮。大鳥居も見える。あそこがゴールだ。今日、これほど苦労するとは思わなかったけれど、なんとか終着点まで行けそうだ。正直、今日は歩き切れないんじゃないかと何度も不安になったけれど、正真正銘、あと少し!

5分ほどぼーっと景色を眺め入った後、下り始める。周囲は公園のようになっていて、道脇にはツツジの植え込み。既に花の散った後。

下るというほど下らず、車道に下り立った。ついに車道歩きだ。足裏が痛いので硬い地面はなかなか辛い。

ダートの車道の轍は雨水で川のようになっている。雨は結局、今日一日降り続けるつもりらしい。5月5日のこどもの日……。

1分ほども歩くと車道は稜線を右に逸れて下り始めた。付き合わず、稜線上を直進。

すぐに広場に出た。なにやらアスレチック施設のようなものがある。奥駈道の雰囲気にマッチしているような、していないような……。

そして、トイレもあった。なにげに今日目にした初の公衆トイレだ。ただし、先ほどの団体さんで待ち行列状態。展望地で時間調整したのだけれど、またまたつっかえてしまう。

広場の最奥部まで進むと七越峯へ登る丸木階段。また団体さんの後から登っていく……。

PM1:06。七越峯に到着。――大峰山脈最果ての峰だ。苦節7日、吉野山からようやく繋げることが出来た。標高は262m。

山頂は見晴らしの無い小広場で、赤い鳥居の地蔵尊、西行の歌碑などがある。最後を飾るに相応しい、ということもない。奥駈道の風景は「地味」を貫いていた。

そして下山。一度、高山と示された道標に向かいそうになって修正。そう、ここまでずっと南下を続けてきたけれど、最後は西。「本宮」へ。

本当の下山だ。山を下りた先にもう山は無い、という意味で。

――やっぱり、山泊まり縦走はキツいと思う。つくづく、自分に性根が足りないことを自覚してしまう。と、総括などしている余裕は早速無くなった。高度差200mの下り、日帰り装備であれば鼻歌交じりなのだけれど、今は必死。

車道と合流した。先ほど七越峯手前で分かれた車道だろう。この先は車道伝いか、と思ったけれど、道標があってすぐに山道に戻される。

少し登って、また下り。思いのほかアップダウンがある。もしや七つの峰をすべて越えさせるつもりなのだろうか?

というか本当に峰が7つもあるっけ?地図を広げて確認するも、良く分からない。歩くしかない。もっとも、登りの足は残していないので、少しの登りでも足は止まりがち。

樹間からは熊野川が見えている。なかなか近くならずにもどかしい。ホント、後、ちょっとなのに……。

再度、車道に出た。少し歩くと予想通り道標があって、またもや森の中へと連れ込まれる。さすが世界遺産の古道、極力、自然の道を通そうとする、と変なところで感心する。

道の脇にはシダの若芽。明るい黄緑が縦横に手を伸ばしている。そして峰に登った後――下りになる。もうこの先にピークは無い。川面と同じレベルまで一気に下っていく。

備崎経塚群の解説板が立っている。そして――熊野川の土手に出た。

熊野川はゆったりと流れている。降り続く雨のせいで水は濁っているけれど、そう増水しているようにも見えない。川原だってまったく水没していないし……。

それでも、渡渉は無理だろうと判断する。股下ぐらいの水深があったら、もう渡れない。それに何と言っても、川を渡る体力なんて既にこれっぽっちも残っていない。

登山口に立つ「大峯奥駈道」の道標を一瞥した後、土手に沿って歩き始める。

備崎橋の架かっている方向へと歩いていく。もう、この先山道は無いので、傘を差して雨はしのいでいる。

緑地に出た。備崎橋を――潜る。この橋には回り込まないとダメなようだ。見通しが開けて、前後にポツポツとハイク装備の人の姿が見えている。川を直接渡渉する人は、さすがにいないようだ。

橋の袂に合流、橋へ向かう。こんな軽い上り坂でさえ辛い……。

備崎橋を渡る。

――熊野川の流域は広く、従って橋も長い。歩いているうちに、どんどんと体が冷えてきた。時刻的にも午後2時を回っており、気温も下がり始めたかも知れない。

渡り切って右折。国道168号の歩きとなる。左側に歩行スペース。右手には熊野川を挟んで、先ほどまで苦闘していた七越峯が見えている。もっとも、上の方は雲の中。

国道の車の往来はそこそこ。ただし、長い間、山の中にいたせいで、車が通り過ぎる轟音を煩わしく感じる。そのうち、なんとも思わなくなるだろうけれど。悲しいことに。

「本宮」の標示があった。長い間、この地の名前を追って歩いてきたのだから感慨もひとしお、と言いたいのだけれど。

疲れているので、別段、なんとも感じない。いい加減、歩くのを止めたい、とそればかり。

町の景色となった。熊野本宮大社まで、あと0.5kmだ。

土産物屋などが立ち並ぶ国道の通りを歩いていく。しかし、街中だと自分の濡れ鼠の姿が気になってくる。まるで山から下りてきたような――って、まさしく山から下りて来たのだけれど。

右手に鳥居が現われた。この向こうが大斎原のようだ。少し逡巡したものの、そちらへ向かうのは止めた。代わりに、その隣にあった駐車場付きの公衆トイレで身なりを整える。

整える、と言ってもややマシになる程度で大して変わらない。再び歩き始めるものの、周囲に目立ち始めた観光客とのいでたちの違いは瞭然――まあ、吉野の地から延べ7日7晩かけて山稜を辿ってやってきたのだから、堂々としていても一向に問題ないわけだけれど。

観光地然とした雰囲気が強くなってくる。と、左に大鳥居。「熊野本宮大社」と書かれた石碑が立っている。

――ついに旅の終着地に到着。PM2:30。

熊野本宮大社の参道を歩いていく。――さすがに山登りの格好は目立ってしまうけれど、熊野古道を馳せ参じて到達した参拝客、という風景にはめ込まれていることを期待している。

両脇にのぼりの立ち並ぶ長階段を上る。神門を潜ると、熊野本宮大社の拝殿。……お賽銭はしない。今回の旅の賽銭は玉置神社で使ってしまった。1回の旅に賽銭は1度だけ、という自分ルール。

今は熊野古道の紀伊路・中辺路も歩いている途中。その道が再びここまで繋がったら、その時に改めてお賽銭しようと思う。今日のところは、静かに踵を返すのみ。

バスに乗る前に身繕い。パッキングしていた乾いた下着と上着、靴下をザックから取り出して着替え。もっとも、ザックや靴、ズボンは濡れたまま。仕方ない。

――PM3:08、大社前のバス停に紀伊田辺駅行きバスがやって来た。