富士山は 遠くにありて 思うもの――

あえて、登ってみることをオススメします。それも、できれば昼間。だんだん小さくなってゆく"下界"を見やりながら。

山を歩き慣れた人ほど、強い違和感を感じること請け合いです。

山を歩き慣れていない人は、この山に登ることによって、"自分の棲む場所" というのを明確に意識し始めることでしょう。

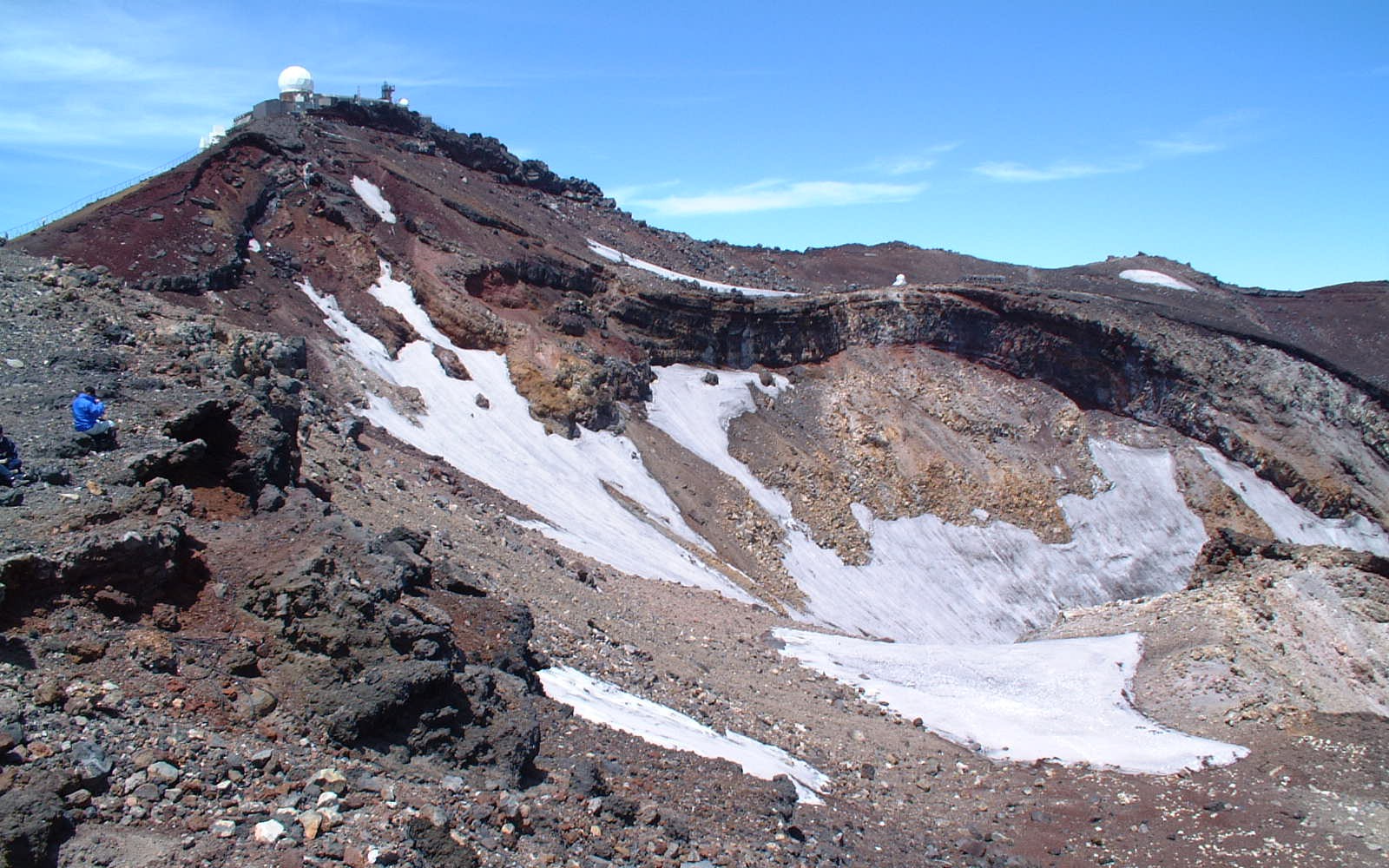

――体力造りを含めて、事前準備は十分に。標高3,776m、言うまでも無く、日本一の高さの山です。世界文化遺産にも登録。

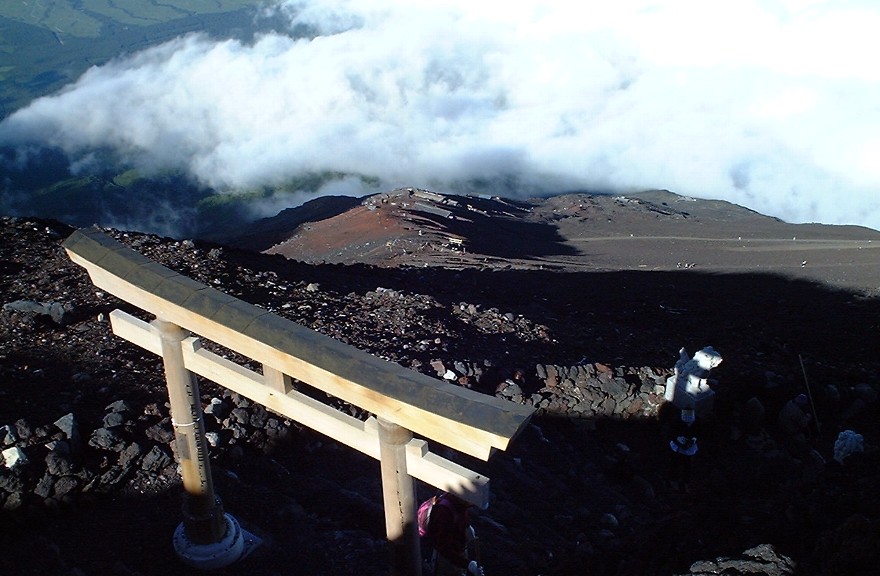

「お椀の淵に座って、紙飛行機を飛ばして見たいと思う

西風に乗って、揺れながら、だんだんと小さくなってゆく白い紙飛行機

――自分の住む町に向かって飛んでいく。

いったい、どこまで遠く飛んで行けるだろう?」

実際は、ゴミ問題が叫ばれている中でそんなことをしたら、“非人間的行為”と非難を浴びるに違いありません。なにしろ、富士山は1年に20万人以上登る山。

世はおしなべて相対的です……

富士山を日帰りで歩こう!

| 日帰りコース | 所要時間 | (登り/下り) | 累積高度 | 登降ピッチ | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1. | 富士宮口新五合目(2,380m)~六合目~新七合目~八合目~浅間大社奥宮~剣ヶ峰山頂 | 8時間40分 | 5時間30分 | +1,400m -4m | +255m/h |

| 剣ヶ峰山頂~浅間大社奥宮~宝永火口~六合目~富士宮口新五合目 | 3時間10分 | -442m/h | |||

| 2. | 須走口新五合目~六合~七合~本八合~久須志神社~小内院~剣ヶ峰山頂 (1,970m) |

10時間30分 | 7時間15分 | +1,821m -15m | +251m/h |

| 3時間15分 | -560m/h | ||||

| 3. | 富士スバルライン五合目~泉ヶ滝~六合~本八合~久須志神社~小内院~剣ヶ峰山頂 (2,304m) |

10時間45分 | 6時間45分 | +1,500m -28m | +222m/h |

| 4時間 | -375m/h | ||||

| 3. | 御殿場口新五合目~新五合目五勺~七合目~浅間大社奥宮~剣ヶ峰山頂 (1,440m) |

12時間25分 | 8時間40分 | +2,340m -4m | +270m/h |

| 3時間45分 | -624m/h | ||||

H19/12/1 噴火警戒レベル1、活火山であることに留意

■気象庁 火山登山者向け情報 ≫

登るとなると、いつ、どこからが良いか。

シーズンは梅雨明け~お盆まで。東京からのアクセスの良い富士スバルライン五合目登山口、ないしはもっとも登る距離の短くてすむ富士宮五合目登山口から登るのがメジャーです。

もちろんその時期、その登山口までは酷く混雑します。五合目までのマイカー通行は禁止となり、シャトルバスに乗り換えて上がる必要があります。――結果、よく聞くような「昼に登山口に着いて登り始め、八~九合目あたりで一泊。翌朝、山頂に到達して御来光を見て下りてくる」ないし、涼しい夜にランプで道を照らしながら登り、早朝に山頂に着いて御来光、のパターンになります。富士の影に光の筋が出来るのは、夏の夜の風物詩です。

それでも日帰りをしたいんだ、という向きには、「山に登り慣れていること」「スピードがあること」「急激に高度を上げても高山病になりにくいこと」という条件をクリアした上で――

やはり、距離の短い富士宮口新五合目からのコースが一番日帰りしやすいでしょう。水ヶ塚公園からは、AM6:00からバスが出ていますし、帰りの便も夜遅くまであります。須走口は富士山の世界文化遺産登録の影響でマイカー規制が入ってしまい、以前ほど使いやすくなくなってしまいましたが、それでも、朝日を浴びながら森林地帯を上がっていくのは気持ち良いもの。富士スバルライン5合目からのコースは、距離が長いので日帰りはなかなか厳しいでしょう。御殿場口五合目はマイカー規制が無い一方、高度差があります。下山の大砂走りは魅力ですが……。

推奨は出来ませんが、マイカー規制シーズンを外すという選択もあります。ただし、梅雨前線や秋雨前線の活動で荒天になることがあり、その時期も避けると今度は凍結や降雪というリスクが大きくなります。山小屋も閉まっており、必要なものは全部、自分で担ぎ上げることも必要。秋雨前線が去って天候が安定し、初冠雪前の10月上旬が狙い目かも。(こっそり、秋の山行記掲載)

なお、冬~春の富士はエキスパートたちの領域。

[特別企画1] 富士山から足柄を見よう!

富士山頂から足柄方面を見下ろしてやると、かつて自分が富士を眺めて来た場所を1つ1つ指差してやることが出来ます。

と同時に、その時の道程や状景なども思い起こされ、まるで過去にそこにいた自分を俯瞰しているような気分になれます。

――自分にとって、大切な時間です。

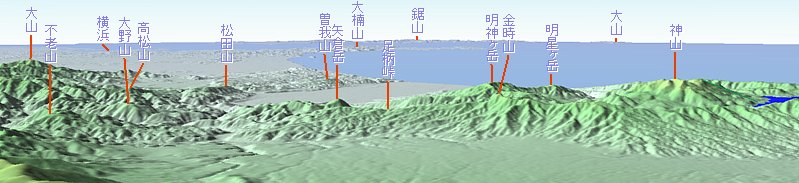

[特別企画2] 遙か遠方から富士山を見よう!

「あそこに見えるのは富士山じゃないか? こんなに遠くから……」

――富士の形は日本人の記憶の奥底に染み付いているからこそ、そこにある富士山を正確に判別することが出来るのでしょう。まったく、罪な山です(笑)

なお、今ではパソコン等を使った眺望シミュレーションにより、どこから富士山が眺められるか簡単に計算できてしまう時代です。どうやら、そういった遠方からの富士撮影を趣味とする人達もいるようです……私も微妙にそうかも知れません。

遠方からの富士探しの成否は、距離そのものより地勢条件と天候に大きく左右されます。なにせ、計算上は見えても、登ってみると深い森が視界を閉ざしているなんてことは茶飯事ですから。たとえ視界もよく、絶好の晴天だったとしても、富士山だけが雲に隠されているなんてことも茶飯事。正直、運試しゲームです。

だからこそハマるのかも知れません……。見事、狙い通りに富士を捕らえた時の達成感たるや!