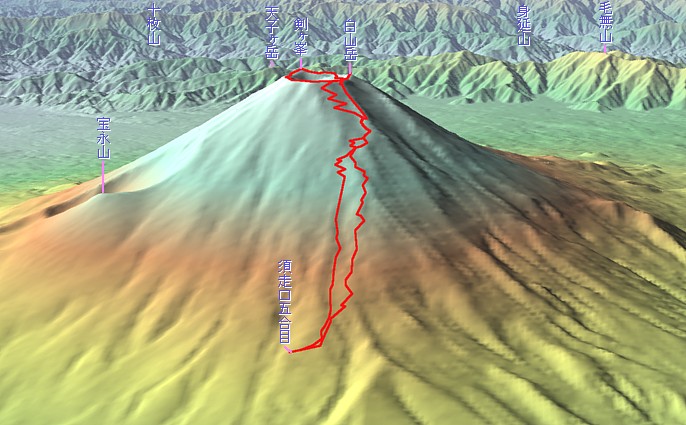

10月深夜の富士五合目――やっぱり、寒い!

須走の町から標高2,000mにある須走口五合目までの真夜中のドライブは、いつ果てるとも分からない闇の中の上りに恐ろしささえ感じた。原生の森の中、一台の対向車も無い「ふじあざみライン」をひた走るだけのアプローチ。

ところが、深夜に到着した五合目駐車場にはそこそこの車。見晴らしは一気に開け、御殿場、さらには相模平野から関東平野に至る街明かりの輝きが美しい。加えて頭上には満天の星。確かに、この光景を見るためだけでも来る価値は十分だと感じる。

ただ、見入っているとたちまち体が凍えてくる。気温は確実に氷点下だろう――車の中に退避。

自身、過去には4度の富士登山を経験している。7月、8月2度、9月。今回は、かねてから狙っていた10月の富士登山チャレンジ。

もちろん、不安はある。背伸びしすぎたんじゃ無いかという不安だ。ただ、今年は秋の富士登山に例外的とも言えるくらい好条件が揃っている。毎日、富士山を見続けていた手前、絶好のチャンスが到来しているということは分かっている。おそらく、自分にとって10月の富士山に登る、最初で最後のチャンス。

――あとは決断するだけ。

決断を保留したまま、この五合目までやってきた。満点の星空の元、背後の黒々とした富士山……誘っているようにも、拒絶しているようにも見えない。ただ、そこにある巨大な物体。

寝袋に毛布を重ね、狭い車内での3時間ばかりの仮眠。朝5時半過ぎにゴソゴソと起き出す。

日の出はAM5:45分頃だ。いま雲海は無く、水平線から昇ってきた。駐車場の淵から、それを眺める何人かの人々。

背後の富士は見事な赤色に染まるのを見て、車外に出た。登山口までぐるりと回ってくる。――寒さは一段と厳しくなっているけれど、日の光の赤みがそれを減じているよう。素晴らしい光景に、もう満足して帰ってしまいたいくらいだ。でも、既に決断してしまった。

車に戻って朝飯。とにかく炭水化物を摂らないといけない。悲しいことに今日のそれはコンビニ御握りの類。

……気分は高揚しない。不安感が頭をもたげている。それは登山前にはお馴染みな気分――どの山に登るにしても。

AM6:30に出発。

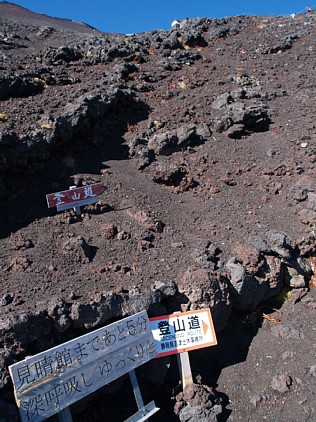

登山口のある山荘菊屋までやや下る。公衆トイレで用を足し、山荘前の短い路地を抜けると、すぐに山道入口。朝の散歩をしている人達も、この先には進まない。

躊躇い……通り抜ける。

――そして、不安感をそこに置き去りにするかのように、ガンガン足を運び始める。勝負は始まったのだ。躊躇ってなんかいられない。

序盤は針葉樹の森の中の登り。ただし、深い森、という感じはしない。実際、登るにつれて見晴らしが開けた箇所がだんだんと多くなっていった。背後には早くも大パノラマが広がり始めている。

――初めての富士登山も須走登山道であったので、歩きながらその時のことを思い出していた。8月のこと、多くのハイカーと一緒に登っていたけれど、やっぱり、このあたりの雰囲気の良さは格別だと感じたことを覚えている。年や季節が変わっても、それは変わらない。

そう、この登山道を使うのは今回で2回目。御殿場登山道、富士宮登山道、河口湖登山道も1度ずつ歩いて、そして、再び須走登山道に原点回帰した形。――それに、せっかくの秋山登山。富士登山には得がたい山の紅葉も、少しだけ期待した上での選択。

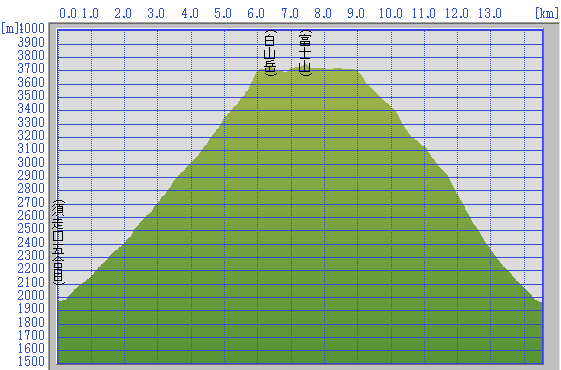

もっとも、樹林帯があるということは、逆に出発点の標高がやや低いということを意味している。高低差1,800mを日帰りする必要があるので、ゆっくり歩いてもいられない。

それにしても、周りに別の登山者が見当たらない。もちろん、この時期なら、吉田口や富士宮口が普通に使える。登る高さの少ないそちらを使うのが常道だ。それとも――そもそも、10月中旬に富士登山する愚か者など、自分ひとりなのだろうか?

それでも、正面に見える富士山頂が、今日なら手が届きそうに感じる。

ジグザグに切られた山道を息をつきながら登っていく。やっぱり、目に入るものに変化がある登山道は良いもの。

でも、紅葉らしい紅葉は見当たらない。枯れかけて黄や茶色になった草むらは目に付いていたけれど、やっぱり、富士山で落葉樹の紅葉は無理なのかなあ、と思っていたら。

真っ赤な色付きが目に飛び込んできた。ナナカマドの紅葉だ。富士山にもナナカマドがあったんだ……。

紅葉の交じる潅木帯を気分よく進む――と言っても、紅葉地帯はあっという間に通過してしまった。それでも一応、この道を選択した意味があったように感じて、気分が良くなる。現金なものだ。

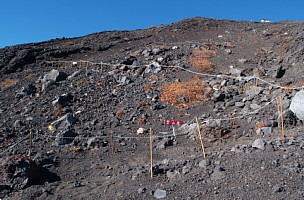

いよいよ木々の高さが低くなって、登山道は砂礫の道が続くようになってきた。まだ草むらは多いものの、それもだんだんと薄くなっていく。富士山は若い火山であるので、仕方ない。

AM7:29、新六合目に到着する。長田山荘が建っているけれど、当然、閉鎖中。前のテラスにも誰もいない。

ここまでのペースを確認する。高低差450mを50分でこなしている……やや突っ込み気味ペースのようだ。スピードを保ちつつ、体力も温存しないといけないのだし、ということで、小休止。

ベンチにザックを放り出す。――夏に比べて、装備が多く重くなっているザック。

少し休んだだけで出発する。

――それにしても、これだけ気候が快適だと快調に足を運んでしまう。心配だった気温もそう低くは無いし、風もほとんど無い。ラッキーだ。

ペースを意識して落とし気味に進む。

落葉し切った潅木帯を抜けると、前後に視界を妨げるものは無くなった。背後には伊豆箱根・関東平野・秩父の山々まで180°の視界、前方には手の届きそうな富士山頂。

……でもこれが食わせ物なんだよな、と思う。近いように見えて、実際は遠い富士の山頂。何度も騙されていると、さすがに学習する。

本六合目を通過。足取りは順調。

彼方に須走五合目の駐車場が見下ろされる。ずいぶんと上がってきたものだ。駐車場の車は、少し増えているように見える。それでも、夏に比べるとガラガラ。

周囲は草紅葉――というよりただの草枯れ。その草むらも、次第に減っていく。もっとも、まだ道は固く、歩きやすい。

そして遠くに数人、ハイカーの姿。

AM8:36、七合目に到着。

ここの大陽館は営業こそしていないけれど、閉鎖工事の途中らしい。ドアや窓が開いていて、人のいるような気配がする。

ここで、ザックを置いて少し長い休息を取ることにする。――この地点で、登らないといけない高低差のだいたい半分。所要2時間ちょいというのは良いペースだ。この先、傾斜もきつくなるし空気も薄くなる。しっかり、休んでおこう。

休みがてら、テラスからぼーっと景色を眺める。そう言えば、雲海が無く、下界まですっと突き抜けた見晴らしを富士山の登りで見るのは初めて。

――思い起こしてみると、富士山登山の中盤には雲の中の真っ白な光景を進んでいき、登山道の途中でそこから抜け出して雲の上に出るという、いわば「通過儀礼」のようなものがあった。

ところが、今日はまったくリニアな登り。最初から下界が見えていて、単純にそれが遠くなっていくだけ。それに、北アルプスの峰々のような遠方まで、ちゃんと地面が繋がっていることさえ分かる。巨人の視点を得たような――そんな感覚。

10分の休憩の後、七合目を出発。

道は少しだけ階段状になった後、あとはジグザグの砂礫の道。

――夏であれば人の後ろについて登るだけなのだけど、今日は少しだけ道を探りながら進む。そして、高度3,000mを突破。

AM9:10、本七合目に到着。ただ、ほとんど滞留せず、水分を摂ったくらいで出発。

……さすがに、空気の薄さを感じるようになってきた。今まで高山病に罹ったことは無いけれど――というのは、心肺能力に自信の無い自分にとって、腹式呼吸は必須習得スキルであったからなのだけれど――意識的な呼吸を心掛けるようにする。

現に、今回は5合目で体を順応させる時間をあまり取れてない。到着が遅かったからだ。つくづく、山に登ろうとしている前日ぐらいは、仕事の残業から開放されたいもの。

一方、天気の崩れる兆候はまったく無い。秋の移動性高気圧にすっぽりと覆われた、すっきりした晴天。もちろん、だからこそ今日を選んだので、そうなってくれないと困るのだけど。

なにしろ、今年は富士山にまだ初冠雪が来ていないのだ。平年の初冠雪は9月下旬、それから遅れること半月以上、まだ雪が降る気配が無い。この辺りにも雪はまったく見えず、ちょっと気を抜くと、夏の富士山に登っているのだと勘違いできそうなほど。

人の行列が無いのだけが不自然――それも、考えても見れば随分な逆説。ピュアな富士登山は、断然、こっちに決まっているのだし。

……なんて言えるのも異常気象のお陰なので、ちょっと複雑かも知れない。

そして、いよいよ次で吉田口登山道と合流だ。緑が多く、常に東に向いた須走登山道――その区間もお仕舞い。

ここまで、須走登山道で見かけたハイカーは十数人。皆、ザックは大きめだったけれど、さすがにテント泊用の巨大ザックを背負った人はいなかったようだ。みな、日帰りなのだろう。

秋の夜の富士山頂は、どれだけ温度が下がるか分からないので、山泊するような登山者は猛者しかいない。

行く手を見上げながら登る――富士登山。

吉田口下山道との分岐に到着。

この辺り、吉田口・須走口の登山道・下山道がごっちゃになって分かりにくい。この場所に来たのは4回目なのだけど、道標と登山地図を良く眺めて須走登山道を見極める。

そちらへ進む。――足に疲労が蓄積され始めている。もちろん、安全装備でザックが重くなっているせいもある。ただ、夏よりも登りやすい気象条件でもあるのだから、差し引けばトントンか。

ペースはやや落ち始めている。意識してペースを維持したくても、難しくなってきた。すでに登り始めて3時間が経過。

AM9:37、八合目に到着。

ついに標高は3,200mを越え、日本では富士山しか持たない高度に突入だ。

……ただ、そんな得がたい高所でブルドーザーがノソノソ動き回っている光景を見ると、なんか萎える。シーズンが終わったこの時期にしか作業が出来ないのだろうけれど……。山頂までブルドーザー道の通じている、日本一の山。

ここで休憩は取らず、一気に本八合まで進むことにする。勾配はきつく厳しい道のりだけれど、頑張りどころ。

そしてAM9:53、本八合目に到着。吉田口・河口湖口登山道との合流地点、幾つかの山小屋の密集する富士御来光登山の基地、そしてこの先は浅間大社境内。

河口湖口は東京方面からの登山客が多いのでハイカーの姿が一気に増えるかと思ったけれど、そうでもなかった。ただ、吉田口登山道を見下ろすと、ポツン、ポツンと登って来る人の姿が見えている。やっぱり、自分と同じく絶好のハイク日和を見逃せなかった人達だろうか。

実際、今日は冠雪前の今年最後の富士登山チャンスになることだろう。雪が登山道に付いて、強風でツルツルに磨き上げられたら、もう普通のハイカーではどうこう出来るレベルでは無くなる。

さあ、あと一息だ。と言ってもまだ高低差350mの登りを残している。1時間はかかりそう。それでも、ここから先が富士登山の醍醐味であることは変わらない。

淡々と足を運び上げる。

……道の切り返しの度に立ち止まる。ペースはかなり落ちた。そりゃそうだ。一気に富士山を登り切る体力なんて持ち合わせちゃいない。とにかく全力で山頂のお椀の淵に到達してその後は、お鉢巡りしながら体力回復していく算段。

登山道最後の山小屋、御来光館を通過する。――ここのテラスは、勾配のキツさを物語るかのように狭い。

九十九折の道をゆっくり登って行く。6年前、初めてこの山に登った時よりかは体力の温存の仕方を心得ている。

だけど、6年分の齢も重ねている。こっちもトントンか……。

山頂が直ぐそこに見えているのに届かないもどかしさは、いつ来ても同じ。ただし、今日には遠方まで届く大パノラマがある。この高度感は、凄まじい。

九合目の鳥居をくぐる。あとはもう、山頂まで何も無い。

一面の砂礫の世界の中、空に向かって歩を進める。その、行く手の青さが目に沁みる。

――あと少しで、日本で一番、空に近い場所。

最後の鳥居。その脇を二匹の狛犬……じゃなくて獅子?が固めている。夏であれば記念写真待ちが絶えない場所だ。

潜る。そして、遂に階段が尽きた。地面が平らになる。そう、富士山の山頂部だ!

標高は3,720mほど。時刻はAM11:00、気温は……たぶん5℃以上はある。天気が良い見返りとして寒さを警戒していたけれど、それも日中のうちなら大丈夫そうだ。

――じつに、登り切るのに4時間半かかった。

~ つづかない予定 ~