尼ヶ岳 ≫

東海自然歩道 ≫

尼ヶ岳

- 北へ一直線 -

【踏 行 日】2008年9月下旬

【撮影機材】OLYMPUS E-410, ZD14-54F2.8-3.5, ZD50-200F2.8-3.5, CASIO EX-P505

- …(近鉄)=名張駅-(三重交通バス)-中太郎生

- 【アプローチ】名張駅両側のバス停のうち奥津/敷津行きは西口。発車して50分、南出口ないし中太郎生バス停で下車

- 中太郎生~蔵王堂~桔梗平~倉骨峠~尼ヶ岳休憩所~桜峠

- ★★☆ 桔梗平~倉骨峠が通行止めであったので大洞山雄岳~雌岳の迂回路を辿る。尼ヶ岳下山後、浄水場で鋭角に右折

- 桜峠~布引峠~大野橋~保険休養地~青山歩道橋

- ★★☆ 県道755号を辿る。古田集落~布引峠で変化が付くが、そこ以外は林の中。保険休養地からは伊勢湾へ大展望

- 青山歩道橋~西青山駅=(近鉄)…

- 【帰路】歩道橋から西青山まで2.5km、30分。国道165号を歩くが、乗馬クラブの先は左手にある脇道で西青山駅へ

…(近鉄)=名張駅-(三重交通バス)-中太郎生

今年の夏は、前半が35℃越えが続く猛暑で後半は午後必ずと言っていいほどゲリラ雷雨。おかげで週末も外出できずに家に閉じ込められていた。

そんな状態が9月半ばまで続き、最近ようやく天候も安定、待ち望んでいた澄んだ秋の青空が見られるように。いよいよシーズン到来だ……と思ったら台風襲来、さらに休日出勤指令。結果、4連休の北アルプス行計画は一瞬で葬り去られた。

平日に取れた代休。さあ、どこへ行くか、と考え、いまザック背負って背広姿や学生服姿の通勤通学客に取り囲まれている。朝の電車――なんかいたたまれない。どこか異世界に迷い込んでしまったよう。

車窓は都会風景から郊外への光景へ。やがて山間に入って緑ばかりに。

名張駅に到着、ホームに下り立った。朝の7時19分。電車に乗り込もうという通勤通学客の流れに逆らい、駅の東口へ向かう。

……バスは停まっていなかった。ってことは、やっぱり西口の方だったか。歩行者専用通路で駅を潜り、西口へ出るとやや離れたところに三交バスが停まっていた。あれか。

近寄ると確かに敷津行きバス。乗り込んですぐバスは発車。危なかった。

乗客は3名のみ。バスは国道422号を南へとひた走り、市街地域を抜けて郊外、さらに山あいへと入っていく。

それまで見えていた青空が消え去る。――今日の予報は曇りのち晴れ。なるべく早く天候回復して欲しいものだ。

ちなみに名張駅から太郎生に向かうバスで、朝のうちに便があるのは平日だけ。なので今回のコースは「平日」に来ることが条件であった。そういう意味では天気は二の次。あまり贅沢は言えない。

国道、と言いつつ道は狭く、時々、1車線の隘路にさえ。そんなところでも対向車が次々と現われ、その度にバスは目一杯寄って停車、すれ違いを行なう。下太郎生あたりからは道幅も広くなり、順調に前に進むように。

そして2名の乗客が南出口バス停で降りていった。その次の中太郎生バス停で自分も下車。空になったバスを見送る。

さて、と。

やっぱり倶留尊山は見えないか。重たげな雲が上空を覆っていた。肌にまとわりつくような湿度も気になる。今にも雨粒が落ちてきそう。

前回ここに来たのは4ヶ月前。対面の民家の犬小屋の前にいるコリー犬と目が合う。前回、ここで名張駅行きバスを待っている時に相手して貰った(?)っけ。

――今日は静かだった。横断歩道で国道を渡って、狭い路地に入り込む。

突き抜けると三國屋前。その角に東海自然歩道の指導標が立っている。前回の離脱点だ。

コース歩きをここから再開。

←前のコースへ戻る |

中太郎生~蔵王堂~桔梗平~倉骨峠~大タワ~尼ヶ岳休憩所~桜峠

AM8:18、下出集落の旧道を北上、すぐに国道368号へとぶつかる。この交差点には郵便局と自販機がある、というわけで飲み物を補充。今日は湿度が高いので飲み物は十分に必要と判断。

それと、ここに南出口バス停も立っている。ここは下出、国道を挟んだ向こうが南出。その南出の入口なので南出口。ただし、この交差点名は「中太郎生」

信号が変わるのを待って、横断歩道を渡る。

――さらに名張川を橋で渡る。随分と川幅が狭くなった、などと思いつつ。

そして上り坂が始まった、と思ったらコース案内板が立っていた。どれどれと覗き込むと……近畿自然歩道のものだった。

そう、ここから暫く近畿自然歩道のとの重複区間。なので、たぶんもう一度訪れることになる。近畿自然歩道コースを歩くために。

西に開いた山斜面に開かれた南出集落。民家が点在する中を東に向かって上っていく。朝であるせいか人の姿は無い。こちらも未だ足が元気なので、ずんずんと進む。

高度感が出てきた。振り返って、でもやっぱり倶留尊山が見えるのは中腹まで。上空を覆う雲が去る気配は全くなかった。本当にこれから天候回復するのか……。

集落の上部は棚田。9月も下旬、黄金色の穂を揺らす田もあれば、刈り入れが済んで稲干ししている田もある。

そんな季節を感じながら淡々と歩いていくと、突然、右方に山道入り口が現れた。道標も立っている。山里歩きはここまでのようだ。

……と、その道標に貼り紙。なんだ? と思って近づくとこの先の通行止め情報だった。桔梗平から倉骨峠の間が崩落により通行禁止。ご無体な……。

でも迂回路も記載されていた。それならば引き返す必要なし、と、登山道へ突入。気になるのは迂回によるタイムロス。なので、少し巻きで進まねば。

里山らしい植林帯の緩い登り。暫く歩くと右手から砂利道が合流してきた。やがて路面はコンクリに変わり、ほどなく森の中の広場に出た。左手奥に小さな建物や石仏群が見えている。ここが蔵王堂。AM8:57。

石畳を踏みしめながら先に進むと蔵王公園に到着。ただし、そこは密度の薄い森にしか見えなかった。説明板には、かつて「他二カ所の桜の名所に負けないほど壮観」だったとある。他二カ所というのは三多気・真福院と吉野の蔵王権現らしい。それはそれは……。

往時を忍びながら蔵王公園を後にする。花もあまり見られず、葉が色付くのも先という、やや中途半端な季節。次はもっと良い季節に訪れよう、と思いながら。

石畳も無い、普通の山道となった。淡々と進んでいくのみ。

そして、車道に合流。大洞山の中腹を東西に横断する林道だ。ここから峠を目指す車道歩き。

……と思ったけど。意外に勾配が緩い。しかも、何も見つからないうちに道が下り始めた。

AM9:23、左に大洞山登山口。通行止めは……もっと先だっけ。あまり下りたくないのに。

登山口の奥に「展望台・休憩所」の標示を見付けたので、そちらへ入ってみる。フェンスに囲まれ整備された草地にベンチ、確かに休憩には良さそうだ。ただ、手前のヒノキの木々が存分に育って、見える筈の東方の展望は失われている。東海自然歩道に設置された展望台あるある状態。

登山口に戻る。

坂の下方、三多気分岐が見えている。東海自然歩道が通行止めというなら、今日は近畿自然歩道歩きに切り替えても……と少し迷いが出る。

……いや、三多気は桜の名所、春にこそ歩くべきと思い直す。そこにあった貼り紙で通行止め箇所を再確認、車道をさらに下って行く。

――容赦なく下って行く。方角は北、というか、今後はずっと北だ。東海自然歩道の本線合流目指して北へ一直線。

ようやく左方に林道と分かれる山道が現れる。道標もあるので間違いはない。そちらへ。

すぐに木のベンチが現れる。三重県区間のコース整備状況は少し不安があったけれど、ここまで申し分ない。

ただ、迂回を成功させるまでゆっくり休んでもいられない。先を急ぐ。暫くは比較的平坦だったけれど、やがて上り勾配が続くように。

さらに「大洞野営場」への分岐で左折すると、完全に山登りの道に。右側に、同じく山を登っていく林道も見えてきた。

――その林道に出た。

コースは車道を横切って続いている。けれど、そちらはロープで通せんぼされていた。ここか。通行止め区間の始まり。

左手にベンチと解説板が並んでいた。桔梗平休憩所だ。キキョウの咲いているイメージを持っていたけれど、この季節、何も無くて地味。

時刻は――AM9:48か。ベンチに腰掛け、小休止。迂回路を再確認する。

3分の休憩の後、出発する。ここからは大洞山登山。迂回路にそう示されている。

車道を山方向へ上っていく。3分ほど歩くと登山口が示されたので、突入。まっとうな登山道に。しかも急勾配だ。これは――結構なアルバイト。

息を切らしながら高度を稼いでいく。やがて、見晴らしがある個所が出てきた、と言っても白いガスばかり。

一瞬、そのガスが薄まって遠方まで見えることがあった。随分と高くまで登ってきたことが分かる。やっぱり山登りはこうでないと。

もっとも、ガスはすぐに濃くなった。予定外とは言え、せっかく展望の山に登るというのに、惜しい。

大洞山の山稜線に到達。丈高い草が生い茂っていて、展望があるのかどうかはガスで良く分からない。

雄岳は僅かに寄り道のようだ。山稜線を南へ進み、すぐに雄岳に到着。山名板は割れていたものの、草むらの中の二等三角点を確認。

踵を返して、北へ向かう。迂回路はそちらで、大洞山のもう1つの峰もそちら。

――このまま開けた稜線であればいいな、と思う間もなく縦走道は林に没した。ガスが濃いので視界が効かない上、薄暗い。昼は未だというのに夕方のような雰囲気。

ただ、道の幅は広くて整備もされている。天候が良ければ気分よく歩けたことだろう。今回は迂回路を進んでいるという意識なので、早く本線と合流したいという気分だけれど。

登り勾配が続くようになるものの、足早に進んでいく。他に歩いている人の姿が無いのは平日だからだろうか。

――林を抜けたようだ。依然としてガスで視界は悪いけれど。そんなガスの中から現れたのが雌岳山頂。AM10:29。

標高は1000mを越え、ここが本日の最高地点。でも、見晴らしはありそうなものの、ガスで全く何も見えない。午後にならないと晴れてはくれないか。残念。

山頂をパスして、さらに稜線を北へ辿る。直ぐに林に没して、あとは林間の下り一方、と思ったら途中から登りに転じる。そしてピークにあった山名板は……文字が消えて読めなかったものの、894mという高度だけは読み取れた。その先は再び下り一方。

下方に東海自然歩道の指導標が見えた。ようやく迂回路も終了か。

――合流。ここが倉骨峠? では無さそうだ。峠らしくない。結局、迂回に要した時間は1時間程度であった。迂回によるタイムロスは30分程度としても、足をかなり使ってしまった。今日の後半、これがどう響いてくるか……。

その先で車道を横断する。たぶん、ここが倉骨峠なのだろう。

峠を越えて、山道が続く。だいたい下り勾配なので足を休めながらもペースは維持。

AM11:02、大タワに到着。山上の十字路になっていて、西に下太郎バス停3.0km、東に八知駅6.3kmが示されていた。周囲は雑木林で雰囲気がいいし、ここで一休み、としたかったものの先を急ぐことに。なにしろ、この先は登り一辺倒。嫌でも休み休みになるだろう。

――その通りとなった。

長い丸木階段が続くようになる。正念場だ。まだ今日は先は長いのだけど……。

歯を食いしばって登っていくと直進「尼ヶ岳山頂 0.3km」の三方向道標。ここで左に曲がって山腹の巻き道に進む。勾配はかなり緩んで、楽になった。雑木林に変わって雰囲気も良くなる。ただ、少し道が細い。滑落しないよう足を運ぶ。

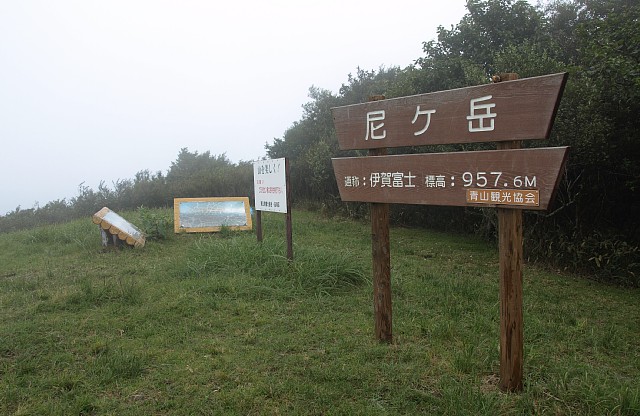

前方に休憩所が現れた。東海自然歩道のコース案内板も立っている。このまま直進しても良いのだけれど、伊賀富士と呼ばれる秀峰、尼ヶ岳の山頂はやっぱり踏んでおきたい。時間的余裕はそうないのだけど、登りであっても0.2kmなら大きなロス無いっしょ、と寄り道を決定。

……しかし、その0.2kmがずっとキツい階段の登りであった。これはもう、休み休み登るしかない。丸い山頂が見えると景色も開けた。背後、上野盆地らしき平地が微かに見えている。

AM11:28、尼ヶ岳山頂に到着。

山頂は小広い草原。東側の視界は林にブロックされているものの、西側へは隠すものの無いの展望。時間も時間だし、ここはお弁当タイムにしたいところ。

……なんて思っただけで、すぐ下山を開始。明るいうちに駅まで歩き着きたいので。9月下旬は日没が結構早い。

階段をひたすら下り、休憩所に戻った、と、思ったら別の休憩所で、下山道を1本間違えたと分かる。なにしろ、この山には5方向に登山道が伸びている。

でも、ここも東海自然歩道上、高尾への下降点。ゆえに直進、そのまま下山を続ける。登りが階段地獄であったのと同様、下りも丸木階段が多い。ただ、それほど急勾配でも無い。

周囲は植林で変わり映えしない景色の中、どんどん下って行く。途中、「県道を経て桜峠(近道) 1.7K→」という道標があったもののスルー。あくまでコースの道を辿っていく。

……と、林間に陽射しが降って来た。ようやく天候が回復して来たか。やっぱり、日の光があるのと無いとでは景色の映え方が大違い、などと思っていたら。再び陽が翳った。どうやら予告編だった模様。

勾配もほとんど無くなって、そろそろ人里に出るかと思ったら、代わりに橋が現れた。その先は林道。

橋を渡って右折。

川に沿った林道歩きとなる。方角は北固定。高尾がなかなか遠くてもどかしい。

淡々と道を手繰っていく。

林から出た。視界が開放される。山あいの田園地帯、上高尾地区の最奥部なのだろう。

陽射しのある時間も多くなってきた。日が照るとやっぱり少し暑い。

浄水施設前の駐車場の端に公衆トイレがあって、尼ヶ岳登山コース案内が立っている。その案内図に「高尾バス停まで1.6km」の標示があったけれど、今日はバス停までは行かない。

その先、車道との合流地点に道標があった。南が尼ヶ岳、北に高尾バス停と示されている。とりあえず桜峠への分岐まで、この車道を北へ辿れば良いのだろう、と理解して歩き出す。それが間違いだと気付かずに……。PM0:17。

先のコースへ進む→ |