曽爾~曽爾高原 ≫

東海自然歩道 ≫

←前のコースへ戻る |

サンビレッジ曽爾~太良路~曽爾高原~亀山峠~池の平高原~中太郎生

PM0:49、サンビレッジ曽爾を出発。

車道を少し引き戻り、オートキャンプ場の最上部で右折、小道を下りていく。どうも、ここは本当にサンビレッジの敷地内らしい。木製のコテージや遊具を横目に、遊歩道を進んでいく。

そして、薄暗い林の中へ突入。このまま山道区間が続くと思いきや、あっさりと車道に出されてしまった。県道784号だ。右折して、緩い下り坂を進む。

――上空の雲の多さが気になる。午前中は五月晴れだったのに、午後まで持たなかったか。これから向かう曽爾高原は景勝地だからこそ、晴れていて欲しいのだけど。

気温は高く、風も無いので不快指数が高い感じ。左の脇道に逸れるとすぐに三方向道標があって、ここを左折。細い車道を進んでいくと川沿いに出て見晴らしが開けた。と言っても、川下方向ぐらいにだけれど。

横輪川に沿って進んでいく。すぐに「奥香落温泉 星の露天風呂」に着いた。こんな雰囲気の良いところで温泉に浸かるのもいいよな、と思いつつ、その前の砂利道を道標に導かれながら回り込むように進んでいく。まだまだ、今日の道のりは半分程度、休んでなどいられない。

そして、祈りが通じたのか再び陽射しが戻ってきた。ただ、上空の雲の多さは相変わらず。

ちょっとした庭園を過ぎ、最奥部までやってきた。いよいよ山道だ。「道音観」という道標も立っている……なんだ?と思ったら「観音道」だった。古風な書き方をしている……。

PM1:04、観音像の立つ小広場に到着。ベンチもあるので、ひと休み。鎧岳も望めて、なかなか良いスポット。残念ながら人は滅多に訪れそうもないけれど。

人知れず佇む観音像を後に、さらに先へ進む。周囲は深い林。アップダウンはさほどでも無い。テンポよく歩いていく。

と、林から出た。眺望が一気に開ける。高度はまだ500mを維持しているので、これから目指すべき倶留尊山も良く見える。

――あちらは陽が良く当たっている。一方、こちらはまた曇ってしまった。そして、西から東に雲は流れる……。

緑の斜面をトラバースしていく。このような道は、自然歩道コースとしても、わりと珍しい。路傍には春の花が盛大に咲いて、その間をチョウが舞っている。

車道に上がると「←東海自然歩道→」の標示が立っていて、オン・コースであることを示している。

そのまま坂道を下り、別の車道に合流。

「美杉・曽爾高原 4.2km」の指導標が立っている。「浄済坊渓谷・曽爾」は右……って、この標示だと逆向きに歩いている人は直進してしまいそうだ。

今日は時間的には余裕がある。――これまで限られた歩行可能時間で距離を欲張り、ひいひい言いながら早足で歩くことが多かったけれど、本当は今日みたいに余裕を持って歩きたいのだ。

まあ、そのメリハリがセクションウォークの醍醐味の1つと気付いてはいたり。

鎧岳の足元に近づいていく。その山肌は断崖絶壁を絵に描いたようなもので、人を寄せ付けない。岩のパターンは幾何学的で、さすが国の名勝と思わせる。

林に入り、少し上り坂となった。鎧岳・兜岳登山口通過――いつか、ここから登ってみたいものだ。

その後は、下り一方となった。このあたりは葛集落。青蓮寺川流域に向けて高度を落としていく棚田地帯なので、前方は良く開けている。

……ずんずん下っていく。これから登り返していくことになる曽爾高原が良く見えているので、高度を失っていくのは少し辛いのだけれど。

下り切って、二車線の車道にぶつかった。県道81号だ。電線にセキレイが留まって盛んに囀っている。

左折し、そのまま県道を歩き出す。車の往来はほとんどない。と、右手が開けて青蓮寺川、そして太良路の集落が眼前に見えた。

――吊り橋とあずま屋が見える。東海自然歩道はあそこを辿っていくのだろう。その先、集落を抜けて目指すは、緑野の曽爾平原。

やっぱり、目指す先が見えていると気が楽になる。今日のコースの中盤は少し道が細かかったけれど、この先は迷わずに行けそうだ。

曽爾郵便局と葛バス停を過ぎると、右手に下り口があった。奈良県らしい、簡素なコース案内板が立っている。この案内では、奥香落温泉から中小場まで車道で回り込むコースが示されている。観音道は、果たしてショートカットであったのか、どうなのか……。

青蓮寺川に下りていく遊歩道をジグザグに下っていく。遊歩道はツツジの植え込みで飾られれていた。今がまさに開花シーズン。

下り切って、葛橋で青蓮寺川を渡る。このあたりで高度390mほど。

PM1:44、休憩所に到着。特に名前が無いようなので、仮に太良路休憩所とでもしておく。ひと休みするには良いロケーション、ではあるのだけれど。

これまでずっと下ってきたので疲労感は無い。ここからは峠越えで上り一方なので、スタミナ効率を考えると休息はもっと後にした方が良い、というわけで。

スルーして先に進む。さあ、今日の後半戦開始だ。

田植えの済んだばかりの水田を見ながら、太良路集落の車道に上がる。方角を東に変えると、あとは坂道を上る一方。上がるに従って、背後に鎧岳の不格好な山容が大きくなってきた。左隣には兜岳も見えている。

集落も背後に去り、周囲には棚田や畑が目立ってきた。正面には倶留尊山。すでに全体が視界に収まり切らなない。主に見えるのは二本ボソのピーク。

やがて左手からやってきた車道と合わさったところに、コース案内板。その後は幅のある二車線車道が続いていく。スギ林に入ってもすぐ抜け、結構視界が広々している。

前方に洒落た建物。爾高原ファームガーデンだ。時間もあるし、帰りのバスのために小銭を作っておこう、建物内に入って“曽爾高原ヤーコンカレー”などを購入。……土産の類は本当は帰路で買いたいのだけど。荷物になるので。

ここには温泉。お亀の湯もあって賑わっている。遅い時間帯だし、天候も良くないのだけど、さすが関西有名観光地だ。昼は曽爾高原を周遊し、帰りに立ち寄っているという風情。

――でも、こっちはまだ往路だ。車道を先へ進むと、大きく左にカーブしていくところでショートカットらしき道があった。道標もそちらを指している。

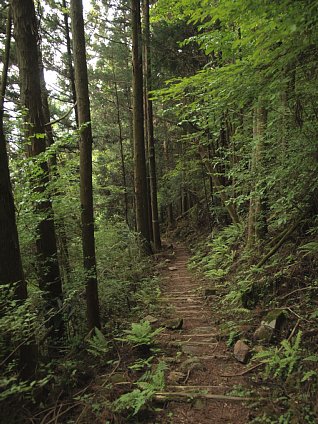

少しだけ、森の中の山道に。こういうショートカットはありがたい。

車道に飛び出した。左からきた車道が大きく弧を描き、さらに左方へ戻っていく。その手前、またショートカット道。

再び森の中の道に。もちろん、短絡路であるからには勾配は急。雨雲に近づいてきたのか、湿気も多くなっていて少し辛い。

――でも、あと一息だ。再び車道に当たる。頭上に、停車中のバスが見えている。歩行路は左。……ちょこっと、曽爾高原バス停を見てくる。

歩行路に戻る。そして階段を上っていくと、いきなり展望が開けた。曽爾高原の最下部に着いたらしい。高原を吹き渡る風が気持ちいい……と言いたいところであったけれど風は無し。むしろ今にも雨が落ちてきそうだ。PM2:38。

――正面に巨大な緑の壁面

これが笹原などだとしたら良く見慣れた山岳光景なのだけど、ヌメッとした緑の面であるのは経験が無い。なんとも艶めかしく、遠近感が誤魔化される。

そして、車道の終点には立派な建物。

中学生達だろうか、そこへ向かって歩いていく。道標に従い同じ方角へと歩いていく。建物の手前――東海自然歩道の案内図が立っていた。おそらく奈良県で見掛ける最後の案内図。ここから高原に上がっていくようだ。

――上がっていく。広がった光景は緑野そのもの。遊歩道が渡っていて、ところどころに散策中の人々の姿が小さく見える。この時間にして、まだ観光客は掃けていないようだ。

そして、自分は奈良県から三重県に歩き抜けるために、ここにやってきた。少しだけある時間の余裕を使って周遊路を巡ることも考えたけれど、やっぱり自分は「高いところに登りたい人」

そんなわけで峠に上がる登山道に取り付く。最初は直登、傾斜がきつくなると方角を変え、斜面をトラバース気味に峠へと伸びていく。打ち上げロケットの軌道のようだ。

――登るにつれて、眼下に雄大な景色が広がる。これだけ見通しが良いと高度感も増す。下りてくる何人かとすれ違ったけれど、腰が引けている人も。

PM2:58、亀山峠到着。高度差100mほどなので、あっという間だ。

そして、ここからコースを外れて、二本ボソへ向かう稜線を登り始める。時間的余裕を、さらに高いところを目指すことに費やす……。

転がり落ちたら止まれないだろう、というような斜面を左に高みを目指していく。北アルプスのカールの稜線を思い出したり……。

息を切らせながら足を運び上げていくと、遂に開けた稜線の末端に到達した。曽爾高原との高度差は200mほどとなり、高原だけでなく周囲の山々も視界の裡に。

――国見山と兜山、鎧山も見える。その手前に太良路、さらに手前に曽爾高原。歩いてきた道のりを指さし確認できる山行は良いもの。

反対側、二本ボソのピークへ続く雑木林の中へ突入。視界は一気に失われる。なんというか、普通の登山道。

――息を切らせながら登っていく。と、目の前に遂に入山料の徴収小屋が現れた。10分もあれば、ここから二本ボソまで行って帰って来れるけれど……それだけに¥500は高すぎる。

というわけで、今日はここが最高到達地点。引き返す。

再び緑の大地に出た。亀山峠まで一気に下っていく。空からは雨が落ち始めていた。

PM3:38、亀山峠に到着。寄り道時間は結局、40分。雨から逃げるように三重県側の下山道へ飛び込む。

最初は急斜面。立ち木に巻かれた「東海自然歩道」のテープを見て懐かしさを感じる。東海自然歩道本線でゾロ峠を三重県側に超えた時も、同じようなテープを見掛けたっけ……。

この山は、何故これほど東と西で違うのだろう? 急下降した後には勾配も落ち着いた。雑木林から植樹林へ。

最後、道は石畳になり、そして車道へ突き当たった。登山口だ。東海自然歩道の三重県のコース案内が立っている。奈良県と同じく質素なもの。そして「約1,300km」の説明。

車道歩きとなる。雨は既に上がっている……というか、降っていないのだろう。路面は乾いている。

このあたりは池の平高原、アップダウンはほとんど無い。高度は620mほどで、曽爾高原より100mばかり低いぐらい。

その曽爾高原に比べて、観光地然とした雰囲気は全く無い。唯一、土産物の売店が建っていたけれど、常時閉まっているような佇まい。

簡易トイレがあって、道が二股に分かれた。左に進むと休憩所。回りにヤギの小屋がある……。PM4:07。

休憩所を後に、さらに北へ。茶畑も見られるけれど、基本的に回りは荒野だ。丈高い草が生え、見通しは効かない。

なかなか下り始めないなあ、と思っていたら、ようやく下り始めた。同時に棚田光景が増えてきた。ここに来て道が細かくなってくる。40分の寄り道のおかげで流石にバス発車時間までにそう余裕は無くなった。道間違いは致命的。慎重に道標を手繰る。

振り向くと倶留尊山の鋭鋒。本当に、この山は東面と西面で山容が異なる。

清水平雨量観測局の前を通る――まだ雨は降っていないけれど空は暗い。明らかに雨雲だ。でも今日の終着地も、もうすぐ。雨に降り込められることは無いだろう。

眼下に太郎生の集落が広がった。民家と水田が調和をとって散らばっている。その向こうには大洞山。東海自然歩道は、あの山の裏を巻いて北へ向かって伸びている。山辺支線コースも、あと僅か2日間か……。

集落の中に入っていく。道が幾つも分岐していくけれど、一番下を目指して歩けば問題無い筈だ。

三重県の指導標が要所に立っており、なんとかコースを外さず歩いていくことが出来る。府県によって違う指導標の形――三重県のそれは、わりと普通だけれどボロいのが多い。そんなところにも三重県を実感してしまう……。

滞在型市民農園なるところを通過。辻には結構、色々な木製道標が立っていて客人に親切な里だなと思わせる。

もっとも時間帯のせいか誰も見かけない。

そうこうしているうちに、集落の一番下まで下ってきた。壁に張り付いた東海自然歩道コース案内図を見て、集落の目抜き通り(?)に到着。そしてここは、次のコースへ向かう屈折点である。

――通りには、古いけれど立派な建屋が並んでいる。キョロキョロ見回すと、旅館三國屋の脇に東海自然歩道の道標を見つけた。バス停へは脇道を抜けていくようだ。

一方、次の尼ヶ岳コースへ向かうには、通りを反対の北側方向へ進む。今日のところは軽く偵察、とばかりそちらに少し進む。太郎生郵便局があって、その先で国道と合流していそうだ。

まあ、その先は次回のお楽しみにしておこう。引き戻って、三國屋の脇の道に入る。抜けると田園地帯。左右に国道368号が渡っている。ここはもう、名張川流域。高度は410mほど。

国道に出る。すぐ先に、中太郎生バス停が見つかった。下りにしか無いので、その反対側で上りのバスを待っていれば良いだろう。

ともあれ、今日の歩き旅も無事に終わった。PM4:51。

先のコースへ進む→ |

中太郎生-(三重交通バス)-名張駅=(近鉄)…

犬に吠えられながら、バスを待つ。

――すぐ脇の民家のコリーだ。思えば、静岡の久能尾や丹沢の箒沢でも、民家の犬に吠えられながらバスを待っていた。東海自然歩道歩きでは、犬に吠えたてられることも多い。

と、いきなり夕日の陽射しが降り注いできた。あたりが一気に明るくなり、色と艶を取り戻す。

やっぱり陽射しがあるのと無いのとでは、景色の色気が段違い。そう思うと、今日の午後曇ってしまったのは、つくづく残念であった。

――そう、あと東海自然歩道で歩く予定にしているのが、この山辺コースで2つ、恵那コースで1つ、だけしか無い。

したらば自然歩道歩きの集大成にしなければ!なんて思ってみても、いつものようにぼけーっと歩いて終わってしまうのが関の山。ウォーキングなんて、そんなものなのかも知れないけれど。

だから、東海自然歩道を歩き終えてしまったとしても、たぶん、自分はまた別の道を見つけて歩き続けているだろうと思っている……と、そんな風に最近は少し未来のことも考え始めていたり。

三交バスがやってきたようだ。PM5:06、吠え疲れた犬を後にしてバスに乗りこむ。乗客は5~6人といったところ。

一路、北へ向かってバスは走る。県境を越えて再び奈良県へと戻り、所要時間は50分ほどで名張駅に到着。

次にこの駅にやってきて太郎生を目指すのは今年の秋を予定している。季節が反転し、また違った光景を見せてくれる筈――。