室生~済浄坊~曽爾 ≫

東海自然歩道 ≫

曽爾高原

- 果てなく続く緑の大地 -

【踏 行 日】2008年5月中旬

【撮影機材】OLYMPUS E-410, ZD14-54F2.8-3.5, ZD50-200F2.8-3.5, CASIO EX-P505

- …(近鉄)=室生口大野駅~室生ダム

- 【アプローチ】駅から室生ダムまで1.8km、徒歩30分。コース最短へは1.2km、15分の距離。

- 室生ダム~門森峠~室生寺~龍穴神社~クマタワ峠~浄済坊渓谷~サンビレッジ曽爾

- ★★☆ 門森峠越え、クマタワ峠越え、浄済坊渓谷、兜岳・鎧岳の眺望いずれも素晴らしいが、中盤の車道歩きが長いのが難

- サンビレッジ曽爾~太良路~曽爾高原~亀山峠~池の平高原~中太郎生

- ★★☆ 曽爾高原は春は新緑、秋はススキの関西随一の景観地。車道の上りがやや長い。下りは単調

- 中太郎生-(三重交通バス)-名張駅=(近鉄)…

- 【帰路】中太郎生バス停でも良いが、コースとの交差は西出口バス停。名張駅までバスで約50分

…(近鉄)=室生口大野駅~室生ダム

東海自然歩道の南回りコースで、前半のハイライトが山辺の道としたら、後半のそれは曽爾高原。

せっかくだから、ススキの時期に歩くことも考えた。秋の曽爾高原の黄金の海原のような景色は、観光パンフレットなどで良く見る風景。

ただ、2ヶ月前に東海自然歩道本線コースを東京高尾まで歩き切ってから、自然歩道歩きに対するモチベーションがちょっと下がっているのも事実。そんなわけで、ここいらで一発、気合入れのため、関西でも屈指の景勝地を通るこのコースを5月中旬の春のベスト・シーズンに持ってきた。

と、そんな個人的事情はさておいて。

日曜日の早朝、室生口大野駅のホームに降り立った。列車が三重県に向かって走り去っていくのを見送る。列車が消えると、周囲には静けさが満ちた。

大野集落の中にあるけれど室生への入口でもある――という意味でこのような駅名になっているのだろう。今日は女人高野とも言われる、その室生寺が最初の目指すべきポイントだ。

AM6:44、出発。スロープを伝って駅前広場に下りる。チラホラと人の姿が見も。民家のような大野駐在所の前の自販機で冷たい飲み物を購入し、そのまま南へ向かって歩いていく。最初は住宅地。初瀬街道を越え、一直線に伸びている県道164号を足早に進む。

民家が減り始めると、やがて前方に大野寺の山門が見えてきた。大野寺バス停・駐車場と公衆トイレを見て、大野寺に到着。AM6:52。

――このお寺には入山料がある。前回、帰り道の時に入っておけば良かったなあと後悔しつつ、そのまま通過。進路は東に変わって、宇陀川を左に置いて進む。対岸には大野磨岩仏。先日偶然、TVアニメ『ガラスの仮面』で目にして、なんか変な感じであった。

「やまが」を過ぎ、宇陀川を渡っていく国道165号を潜ると、やがて右から来た車道と合流した。すぐさま、左に紅橋が現れた。そう、前回、室生ダムから間違って左岸を下ってしまったので、東海自然歩道の転回点に立ち寄れなかったのだ。今日こそは、と紅橋で宇陀川を渡る。

県道28号を東へ進む。と、広い道に突き当たった。右、宇陀川に橋の設置工事中。

――ここに、東海自然歩道の指導標が立っていた。コースの転回点だ。左折すれば室生寺……のところを直進。いちおう前回の離脱ポイントは室生ダム。そこからきちんと歩き繋げるため。

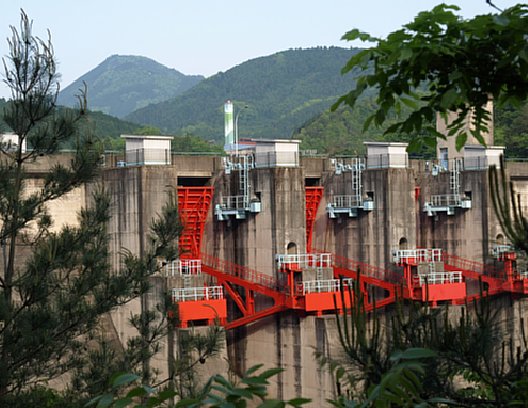

緑多き道を歩いていく。右手、チラホラ見える宇陀川の流れに合わせ、グネグネと道はうねる。やがて勾配も出てきた。次第にきつくなる。室生ダムのコンクリートの壁面が大きくなってくる。そして……

←前のコースへ戻る |

室生ダム~門森峠~室生寺~龍穴神社~クマタワ峠~浄済坊渓谷~太良路

ダムの上を渡るダム管理道路を横切ると、室生湖の青い水面が広がった。

――前回、長谷寺からこの室生ダムまで歩いたのは昨年9月だから、8ヶ月ぶりに目にする室生湖となる。やっぱり天気が良いと湖の湖面も美しく感じる。俄然、テンションも上がる、と言いたいところだけれど。

あまり、そういう感じでも無い。今日もまた始まった、というだけだ。AM7:18、室生湖を後に出発。

天気も良く、気候も良く、ウォーキングには絶好の日和。

そんな中、先ほど登ってきた道を今度は足早に下っていく。方角は東、道は下り――燦々と朝の陽射しを浴びる緑に埋もれるようだ。少しひんやりした空気も、肌に心地良い。でも、今日は暑くなるだろう。

下り切って、さらに進むと県道28号と合流した。東海自然歩道の転回点だ。時刻を確認、AM7:28。室生ダム往復に20分ほどの消費。

右折、県道28号を室生寺へ向かう。2車線の歩道付きの広い車道で、面白味はない。左手には、宇陀川の支流となる室生川。川面に石礫が散らばっている。

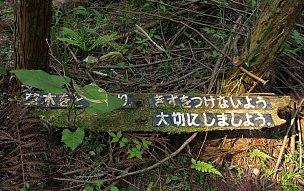

と、「東海自然歩道→」という大きな標示が見えてきた。道標も傍に立っている。一ノ渡橋を渡って、標示板に到達。どうやら、ここから峠越えになるらしい。単調な車道歩きが続かないと分かってほっとする。

右折し、ダートの道へ。と、ここに東海自然歩道案内板が立っていた。1,343kmバージョンだ。

丈高い植林帯に入っていく。アスファルトの路面から離れたせいか、気温が下がったような気がする。

――実際、下がったのだろう。5月中旬、朝はまだひんやりとした空気。

路面はフラットで、とても歩きやすい。軽快に歩を進めていく。と、車道が右に逸れていった。道標があって、東海自然歩道は真っ直ぐ。道幅が狭くなって、勾配もやや出てきた。

道脇に木々は林立しているものの、緑が濃い。林床に雑草が多く生えているせいでそう感じるのだ。その緑野には、陽射しが点々と落ちている。そして、軽やかな鳥の啼き声……朝の散歩道としては絶好。

奈良盆地から室生ダムまでは、初瀬街道に付かず離れず東進して来たのだけれど。この道に入って、ようやく紀伊半島の山々に突き進んでいく感じがしてきた。東海自然歩道の南回りコースなのだから、こうでなくちゃいけない。

……などと感じて、ようやく気分も乗ってきた。これだけ気持ち良い気候・気持ち良い道なのだから気分を塞ぐのは勿体ない……そんな考え方をするのがウォーカーかも。

次第に道の勾配が増してくる。気温も上がってきたようだ。坂道で運動量が上がったせいもあるかも知れない。峠道と言っても、県道からの高度差は300m近くある。

――カエルが鳴いている。ここまで並走していた沢筋もだいぶ細くなった。それでも息を弾ませながら整備の行き届いた植林の道を突き進む。なんか一向に峠に着かないなあ、と、そう思っていたところ――

勾配が消えた。この先は下りだ――ということは。ここは門森峠。AM8:20。

脇には道標が立っていて室生寺まで1.8kmを示している。もうすぐこの林を抜けてくれるのか、と思ってしゃがみ込む。一休みだ。ふう。

ものの2分ほどで出発。相変わらずだけど今日の歩行計画も余裕が無いのだ。道は折り返しながら急激に高度を落としていく。せっかく稼いだ高度が失われていく。

急坂だけれど道の状態は良好。室生寺参拝への道だからなのかなあ、などと思っていると勾配も落ち着いた。

そして林を抜けた先に緑の芝生が見えてきた。ゴルフ場?

山道が尽きた。林から出る。――たちまち体を暖かな春の陽射しが包みこんだ。そして視覚的に受け入れ難い光景がそこにあった。赤い木々に階段状のオブジェ……なにこれ?

立ち入り禁止のロープに沿って進み、車道に降り立った。半分地下に埋め込んだていの三角形の建物を回り込むと、そこに門があった。室生山上公園芸術の森――屋外美術館、らしい。まさか東海自然歩道歩きで、ひたすら地味な峠道を歩き切った先に、こんなものに出くわすとは思わなかった。

でも、思い出してみると養老天命反転地があったっけ。雰囲気、若干似ている?

車道を横断、室生集落の最上部へと出る。久々に見晴らしの良い光景。

その先、集落に下りていく道となる。民家のすぐ脇を、石畳の坂道を伝っていく。

車道を再び跨ぐと、畑や田の間に民家が散在するようになってきた。民宿もある。と、三度の車道横断。三方向道標に「仏隆寺 4.5Km」の標示。――もちろん、選択は「室生寺0.8Km」

その先、2回ほど曲がって不安になってきた。キョロキョロ見回しても、道標が見当たらない。

とにかく室生寺のある方角へ進もう、と、ごく短い「あさぎり橋」を渡ってさらに下る。棚田地帯を脱すると、両脇に民家の立ち並ぶ路地に変わった。そこを抜けていく。ここまで、本当に坂道ばかり。

その坂道が遂に尽きた。休憩ベンチの脇に「東海自然歩道」の立派な標柱。どうやら道は正しかったらしい。

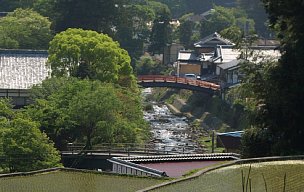

そこから県道28号を挟んだところに、室生寺の紅橋があった。県道沿いには旅館や定食屋、草もち屋などが並んで、ちょっとした観光地の風情。

――ただ、それほど参拝客が目立つわけでもない。もちろん、まだ朝の早い時間ということもある。それでも、京都などにある華やかな社寺と比べると、ずいぶんと落ち着いている。

紅橋を渡り、室生寺に到着。AM9:01。

「参拝受付→」という文字。中に入るには回り込む必要があるらしい。

そちらへ進む。と、すぐに参拝受付所。

参拝受付所、だ。ということは入山料が必要ということ。見ると「参拝入山料¥600」とあった。

その前に立つ東海自然歩道のコース案内図(またもや1,343Kmバージョン)と室生寺解説板を見ながら考える。……まだ、先は長い。ここで時間を食ってしまったら、終点からの乏しいバスの便に乗り遅れる可能性大だろう。

――シャクナゲがここにも咲いていた。これで満足しよう、と踵を返す。

ここには、いつの日かちゃんと来よう、と思ったのは東海自然歩道歩きを始めて何度目のことだろう?今朝、室生口大野駅前のバス停で室生寺行きバスが幾らかあるのはチェック済だ。

紅橋を渡し返して県道28号に復帰。左折して、駅の方角とは反対に向かって歩き始める。暫く車道歩きだ。

室生郵便局を過ぎると民家も消えて、緑多き山あいの風景になり変わった。右手には室生川が流れている。右にやまなみロードの道を見送りと、左手、巨大なスギに隠れるように古めかしい鳥居が立っているのが見えた。龍穴神社だ。AM9:22。

――境内に入る。日が高い季節にも拘わらず、周囲のスギが高く、陽射しがほとんど降り注いでこない。清涼な空気に満ち、ひと気も無く、ひと休みするには絶好の場所。

再び歩き出したのは5分後。

室生川以外に見えるものは無い。同じような光景が続いて、前進感が無いので退屈になってきた。五月晴れのウォーキングシーズン、確かに気候は良いけれど、こう変化が無くては……。

県道がいつのまにか2車線から1車線に減っていた。並走する室生川も心持ち狭くなったような気がする。

……と、久しぶりに民家も現れた。道は緩く右にカーブ。そこに宇野川橋。AM9:47。

東海自然歩道の道標が左折を指示している。そちらの道には「宇野川」の大きな標示も。

室生川の支流、宇野川の流れは細い。その細さに比例するように細くなった谷道を東へ向かって歩いていく。山奥へ向かっている、という実感。

やがて林に入った。「古代米めん処・囲炉裏庵」なる建屋を過ぎると、人工物もほとんど目にしなくなった。道標は、かなり間を空けながらも立っている。

深い林の中の道を進む。――この道も長い。歩きに来ているのだから長く歩くのに何の不満があろうや?って感じだけれど、長いものは長い。

杉林の道が続く。勾配は緩い登り。宇野川の左岸に渡る。暫く歩くと、今度は右岸に渡り戻る橋が現れた。そこに、真っすぐを示す道標。

ようやく山道への入口だ。「浄済坊渓谷 5.0Km」が示されている。

本日2度目の峠道。周囲が杉林なのは変わらない。

――勾配がはきつくなってきた。登山地図を広げる。この道は国見山登山コースの1つになっているけれど、点線で示されているのでハイカーはあまりいなさそう。クマタワまでの高低差は……300mあまりか。

「南松の滝」を指示する道標が現れた。滝までは寄り道か。でも、こういう変化はありがたい、と滝道へ進む。

稼いだ高度が失われていくのを気にしつつ斜面を足早に下る。3分ほどで到着。南松の滝は――ごく小ぶりの滝だった。AM10:35。

落水の音を聞きながら休憩。密集した木々の葉で陽射しは遮れられ、滝が映画のスクリーンのように浮かんでいる。秘密めいた空間だ。

小休憩を終え、分岐まで戻る。息の弾みを整えてから再び登り始める。

相変わらず植林が多いけれど、人里からだいぶ離れたからだろう、光景に変化が出てきた。と、前方に原色の衣服の集団――ハイカーのパーティーだ。こんなマイナーなコースに、と思ったけれど今はハイクシーズンでもある。歩く速度を少し緩めることにする。

国見山分岐を通過。少し下って、沢筋に出る――宇野川の最上部だ。そして、沢を離れて登り始める。峠へ向けての最後の登りだ……と、ササ道でハイカーの一群に追いついてしまった。前に出して貰う。ササを掻き分けるように進むと階段となった。ここは一気呵成に登る。

――昼が近づいて気温が上がり、さすがに暑くなってきた。身体から汗が噴き出す。Tシャツ一枚になって足早に登っていく。

AM11:23、クマダワ到着。「クマタワ峠」という標示がある。名の通り、たわんだ地形。

いちおう林道の終点になっているようだけれど、駐車スペースは無い。東海自然歩道の案内図も立っているけれど、相変わらず1,343kmバージョン――時が止まってしまっているかのようだ。

3分ほどの滞留の後、出発。室生村から曽爾村へ。拍子抜けするくらい、フラットな道。幅もとても広く、軽快に歩いていける。

さすがに道は下り始めた。クマダワから浄済坊の滝までは2.9kmという標示があった。ここが距離の稼ぎ時、と下りでは少し走ったりもする。なにしろ、人工林の多い相変わらずの景色で、視覚変化が少ない。ただ、上空が曇ってきて、陽射しが失われつつあった。どうも、終日五月晴れ、とはいかなかったようだ。

救いは、周囲に自然林が目立ってきたこと。この高度ではまだ新緑の時季で、様々な風合いの緑色が楽しめる。

下り坂も緩くなった。お昼時でもあるので、歩きながら昼食を摂取。……本当に眠気を誘う陽気になってきた。

と、前方に大きな「東海自然歩道」の道標。近づくと、ここが浄済坊渓谷への入口のようだ。脇には「室生赤目青山国定公園」の標示も立っている。

長かった車道歩きともようやくオサラバだ。渓谷へ下りていく。

雰囲気が一変。薄暗いとも感じる渓谷部。水の流れる音が空間に満ちている。

渓谷の脇には古びた遊歩道――歩くのには問題なさそうだ。渓流を見ながら下っていく。ここに陽射しが消えてしまったのは残念だけれど、それでも新緑の若葉は明るい。

と、いきなり滝に出た。これは、上段の滝らしい。階段を下りていくと、もう1つ滝があった。浄済坊渓谷の滝だ。今日、2つ目の目的地がここ。PM0:14。

滝を後に、さらに下っていく。すぐに渓流の脇を歩いていくと、車道に当たった。県道784号だ。川には目無橋が架かっている。道標には「赤目四十八滝 12.0Km」「曽爾高原7.1Km」の標示。

――もちろん、選択は後者。県道を東に下っていく。途中、長走りの滝という標示があったけれど、緑に埋もれて見えなかった。

そして正面左には鎧岳の異様な山肌。この後、この鎧岳と兜岳との山麓を巡っていくことになる。

三叉路に出た。健民グランドバス停と東海自然歩道の案内板が立っている。ここは直進。

二車線の車道をゆるやかに下っていく。久々に見晴らしが開けて、正面遠くに古光山が見えた。と、ここで東海自然歩道は左折の標示。

――もう少し、先に進もう。歩を進めると、すぐに特徴的な倶留尊山の緑の山肌が見えてきた。背後には兜岳、鎧岳が聳えている。ここは、さながら奇異な山々の屋外展示場のよう。

先のコースへ進む→ |

PM0:39、サンビレッジ曽爾に到着。オートキャンプ場だけれども、バンガローやコテージが並んでいる。さらにはテニスコートさえ。

そして、ここから見える倶留尊山は奈良県と三重県の県境だ。山辺の道を歩き始めて7日目。ようやく最後の県に到達する。フィニッシュも近い――。