三輪~初瀬~室生 ≫

東海自然歩道 ≫

鳥見山

- 大和富士を仰ぐ -

【踏 行 日】2007年9月上旬

【撮影機材】OLYMPUS E-410, ZD14-42F3.5-5.6, ZD40-150F4.0-5.6, CASIO EX-P505

- …(近鉄)=長谷寺駅~初瀬

- 【アプローチ】長谷寺参道のコース接続点まで0.4km歩く。国道165号まで下り

- 初瀬~長谷寺~まほろば湖~鳥見山公園~玉立

- ★★☆ 長谷寺は花の寺。まほろば湖から山道・林道を伝って鳥見山公園に抜け、大展望を得る

- 玉立~十八神社~山部赤人の墓~戒長寺~室生湖~室生ダム

- ★★☆ 額井岳山麓の道。里を繋ぐが道は細かく道標は頼りない。室生湖は対岸に迂回路あり

- 室生ダム~大野寺~室生口大野駅=(近鉄)…

- 【帰路】室生ダムから駅まで室生川右岸ないし左岸を1.8km歩く。途中、大野寺の磨岩石仏は必見

…(近鉄)=長谷寺駅~初瀬

2007年も今日から9月。

――はっきり言って、まだ夏だ。天気予報は晴れなので、暑さとの闘いとなること必至。

東海自然歩道本線の残りコースは秋・冬・春でいつ歩くかしっかり計画立ててしまった。なので、ここらで支線コースも久し振りに伸ばしておこう、という算段。

ちなみに、今日歩くのは、前コースの山之辺の道に比べたら遙かに知名度は低い。と、言うか、東海自然歩道を歩く人しか歩かないんじゃないか、というほど地味なコース。でも、秋の気配を探しに行くのなら、むしろこういった静かなコースの方が良い、というわけで。

早朝の長谷寺駅に下り立つ。思ったよりも涼やかなのは、山あいに来たせいなのか、朝が早いせいなのか――おそらく、両方だろうけど。

駅前……誰もいない。前回来たのは半年前。その時はもう、夜だったので周りの景色は分からなかった。ただ、駅まで階段を上ったのは憶えている。

その階段を逆方向に下っていく。朝の6時半。朝陽は射し込んでいるけれど、まだ町は目覚めていない。

――本当に静か。

国道の信号のある交叉点。左を見るとコンビニ。買い物は済ませてあったけれど、今日は暑くなりそうだからと立ち寄る。凍結ペットボトルなどを購入。(後註:このコンビニは今は消滅)

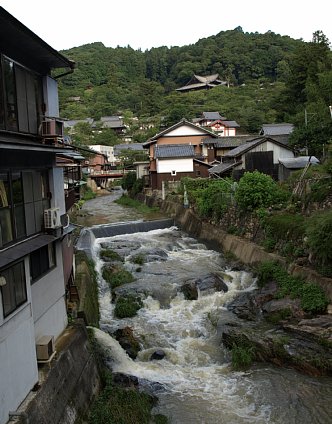

交叉点に戻る。吉隠川を渡り、すぐに突き当たった商店街通りが県道38号の長谷寺参道。

――そしてここは、東海自然歩道でもある。

←前のコースへ戻る |

初瀬~長谷寺~まほろば湖~鳥見山公園~玉立

AM6:45、長谷寺参道・県道38号。ここからスタート。

昼間であれば長谷寺参拝者の姿が見られるこの通りも、この時間帯では人影がほとんど無い。たまに、傍らを車が走り抜けていくぐらい。

法起院を右に見ると、参道は左へと曲がる。――このあたり、地図を見るといくつか寺社があるけれど、まずは最初の目的地・長谷寺を一直線に目指す。

路が細くなり、やや上り坂となった。写真店や土産物屋が現れて、観光地っぽい雰囲気になってきた。もっとも、まだ店のシャッターは下りたまま。

上下片道に分かれていた県道が、再び1本に合わさると境内。「長谷寺」の碑を見て石段を上がっていく。

――花の寺と呼ばれる長谷寺だけれど、この時期、あまり花は見られない。

右に不動院、左には庭園。

さらに、「大和青垣国定公園」の標示、東海自然歩道の「長谷寺」解説板も。そして、正面には長谷寺仁王門。ようやく到達した朝陽が当たっている。

……ところが、その門はがっちり閉まったまま。左手に「入山料¥500」と懸かった建屋があるけれど、そちらも閉まっている。時刻はAM7:05――来るのが早すぎたんだ!

解説板にある「仁王門をくぐると399段の石段の登廊が本殿へと続く」光景は、今日は拝めない。まあ、また来れば良いさ……。

踵を返し、参道を下っていく。地元の人が散歩している姿がちらほら。

県道に戻って左折。初瀬川に沿って東へ向かう。

――道脇に有料駐車場が続く。このお寺の人気ぶりが良く分かるのだけれ、今はいたって静かなもの。

やがて県道が二車線に広がったところ、左に逸れて旧道を進んでいく。民家の家屋が少し続いたものの、それも尽き、再び県道に合流する。

浄水場を右に過ぎると、正面右手にダムの巨大な壁面が見えてきた。初瀬ダムだ。

初瀬ダムの前を横切るように坂道を上っていく。やがてダムが木陰に隠されて消えると、道は大きく右にカーブし始めた。

両脇が木立となった中、坂道を上がっていく。――さすがに暑くなってきた。長谷寺で朝陽が一度降ってきてからは曇っているけれど、それでも蒸し暑い。

坂道を登り切ると右折の指導標。従って進むと、まほろば湖の湖面が大きく開けた。ちょうど、再び朝陽が降り注いできている。湖面が茶色いのは、先日の豪雨の影響。

右折して、ダム上道路へ向かう。

初瀬ダムの上の車道を進む。右手、見下ろすとつい先ほど歩いて来た道が間近。

渡り切ると休憩所があって、その先は年季の入った鉄橋。

――鉄橋を渡り、湖岸めぐりの道へ。

湖岸道を辿っていく。対岸の県道には時折、車が走っていくのが見えるけれど、こちら側は静かなもの。風も無く、暑いけれど、水面に近いので気分的に楽に歩いて行ける。

――やまとは国のまほろば。「まほろば」というのは古語で、素晴らしい場所とか住みやすい場所とかを意味するらしいけれど。確かに、悠々とした雰囲気はあるような気がする。人造湖とは言え。

湖の東端で道標を捉えて右折。真っ直ぐな車道を緩やかに上る。

さらに道標を捉えて鋭角に左折。勾配がきつくなって、息を弾ませながら上がっていく。高さを得て、少し見晴らしが良くなってきた。

……と、ここをくぐるようにという道標の指示。高龗神社は――その上に建っていた。木陰の気持ちよい小ぶりな神社。AM8:15。

小休止した後、さらに参道の階段を上っていくと、民家が現れ、車道に飛び出した。――このあたり道標は多く立っているものの、道が細かいのでコースを失わないかと少しヒヤヒヤ。

と、東海自然歩道のコース案内板が壁面に張り付いていた。コース地図は久しぶり。

最後、随分と遠くなったまほろば湖に別れを告げ、林の中へ突入。

路面は簡易舗装から石畳となり、ついには赤土の道となる。いよいよ今日も本番、という感じだ。登り一辺倒で、汗も盛大に噴き出してくる。周囲は濃密な林で、空気の流れも無い。

時々立ち止まり、融け始めた凍結ペットボトルなどで涼を取りながら登って行く。

AM8:44、高束城址に到着――と言っても解説板が立つ十字路があるだけ。解説を読むと、近くの高塚山山頂で礎石が見られるみたいだけれど……山頂への道が示されていなかったので、立ち寄りは止めておく。

進路を東に変えて、さらにコースを進む。しばらく林間の道。

いつまで続くかと思っていた植樹林の窮屈な道も、落葉樹が出てきて雰囲気が変わった。道脇には野花も見られるようになる。

石畳がまた現れ、そして集落に出た。宮垣内集落だろうか。山の斜面に埋もれるようにある小さな集落。

集落を後に、ヒノキ林の車道を東へ進む。道が右にカーブして方角が南になると、棚田が見られるようになる。と、ここで通行止めの看板。車道の路肩が、見事に崩落していた。

――先日の豪雨の爪痕だ。車は通過できないけれど、歩行通過なら問題なし。

その先、ビニールハウスを見たら車道は再び林の中に埋没した。方角は再び東。

日が高くなってきたけれど、木陰が多いせいか暑さはほどほど。鳥見山の南側山腹の高度500m前後を巻いていく道なので、アップダウンも大して無い。淡々と歩いていく。

……このまま車道が続くのか、と思ったら、丸木階段が現われた。「鳥見山公園」「落石注意」の標示。そちらへ。

すぐに山道へとなり変わり、明るい自然林の中を登っていくようになる。鳥見山登山道と言えるかも知れない。

ひとしきり登ると、前方に展望台が現われた。眺望に飢えていたので、二もなくそちらへ立ち寄る。

見えるのは――台高山脈と大峰山脈に囲まれた宇陀の丘陵地帯、そして左手前に榛原の町。奈良県と聞くと寺や古墳の多い北部の奈良盆地か、南部の峻厳な山岳地帯を思い出すけれど。ここから見えるのは、その緩衝地帯。

さらに先へ進む。コースは公園の西側外縁部を通っているようで、公園の中には入り込まない。と、「2000年の森」という標示に突き当たった。解説板が立っている。

正面の急斜面に取り付くか右にトラバースしていくか……正面の斜道を選択。時間があるので、鳥見山山頂に立ち寄れないか、と思ったため。

ジグザクの斜道を登っていく。まだ新しい植林帯、展望も得られて山登り気分。奈良盆地も見えてきた――ただ、暑さも相まって結構しんどい。登山道も細くなり、ヤブも出てきて道が不明瞭になりだす。

山頂部で道が分からなくなり、コンパスで方角を確かめる。北はこっちか……。

その先、貝ヶ平山、香酔山そして額井岳が疎らな林の合間から見えている地点。おそらく、ここは鳥見山の北峰・南峰の間なのだろう。時間もそう余裕は無いので、ここで引き返す決断。AM10:28。

同じ道を下って鳥見山公園最上部まで戻ってくる。約45分の寄り道となった。だいぶ体力も使った。

と、東海自然歩道との合流点に展望所への案内。休息もかねて立ち寄ることにする。――展望所には広い展望があった。今日一番かも知れない。

コースに戻り、山腹を巻くように東へ向かう。濃い林の道で、9月昼の日差しを良く遮ってくれる。道は下り基調。

林道と合流して更に進む。途中、不動の滝分岐の道標を捉え、0.3kmなら、と思い滝へ向かう。

――玉立の最上部。簡易舗装の道に水が出ていて、カラスアゲハが吸水のために留まっていたりする。他にも、様々なチョウが舞っているし、トンボも自在に行き交っている。ちょっとした昆虫の楽園の雰囲気。

やがて、また深い林の中へと入っていった。不動の滝は、お堂の隣、鳥居の向こうに落ちる深閑の滝であった。大きくは無いけれど、暫く休んで飛沫を浴びていたいような心地よい場所。AM11:04。

引き返す。再び玉立の最上部に出た。三方向道標から、今度は「青龍寺・戒長寺」と示された方角へ。元は田園であったのかも知れない荒れた草原の際を進んでいく。

やがて、棚田地帯の最上部に出た。夏のスキー場のように、眼下に草原が伸び、その向こうは青々とした山々。

――下っていく。やがて草原は棚田へと変わり、そこでは黄色くなりかけた稲穂が頭と垂らしていた。まだまだ残暑は厳しい、と言っても秋が近づいているのは間違い無い。

やがて舗装道となって、そのまま田園地帯を下っていく。のどかな雰囲気、というのがピッタリな光景。緩やかな下りがどこまでも続いていく。

このまま永遠に棚田が続くんじゃないか、と思えた頃、ようやく前方に家々が見えてきた。玉立の集落だ。

集落に入ってすぐ、東海自然歩道の三方向道標。わざわざ「すぐそこ 青龍寺」と示されている、というわけで、久しぶりに寺社に立ち寄る。

階段を上がっていくと、まだ新しい青龍寺の社が建っていた。頭上には松が這っている。小奇麗なお寺という印象。

コースに戻り、再び東へ。

集落の家々が途切れ、途切れていた棚田が再び右方に広がり始めた。車道を多くの毛虫が横断していて、足の出しどころを間違えると踏んづけてしまいそうに。

毛虫地帯を抜けると、棚田を跨ぐ橋が見えてきた。玉立橋だ。

いったん、玉立橋をくぐって、石仏のあるところで国道369号に合流する。ここを鋭角に右折、国道歩きとなる。

二車線の国道には歩行者用スペースがほとんど無く、走ってくる車に気を使う。すぐに、信号のある玉立橋東詰交差点に到達。時刻はAM11:47。

――ここから東に、額井岳の秀麗な姿が眺められた。コース後半は、あの山の麓を東に辿って歩くことになる。

先のコースへ進む→ |