岩間寺~笠置山 ≫

東海自然歩道 ≫

←前のコースへ戻る |

月ヶ瀬口~高山ダム~大河原~笠置

JR月ヶ瀬口駅をPM1:34に出発。これから今日の後半戦だけれど、例によってあまり時間の余裕は無い。

ついさっき歩いた道を逆に辿り、すぐに東海自然歩道に再合流。左、木津川に向かって下っていく道に入る。

府道753号を進むと、緑色の鉄橋が見えてきた。

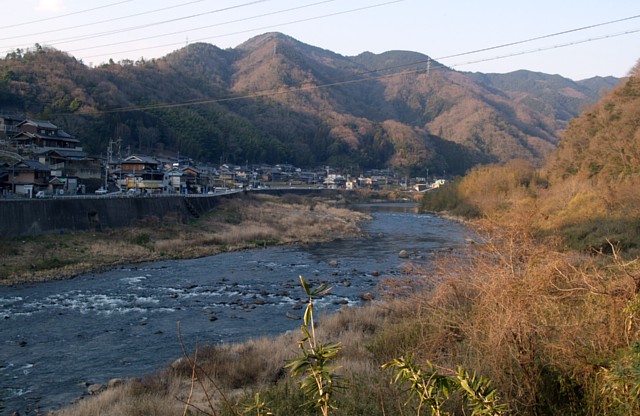

その笹瀬橋で木津川を渡る。今日は、これから最後までこの木津川とお付き合いする予定だ。その木津川は、この辺りでも意外に広い。

橋を渡り切ると、府道は左へ曲がる。川沿いを離れると上り坂になる。

林の合間の道を10分ほど淡々と上っていくと、両脇に民家が立ち並び始めた。割尾坂だ。背後には再び展望が戻ってきた。

さらに坂を上る。

「高山ダム1KM→」の標示のあるT字路、少し迷って右折。ここから針路は西。今日一杯は東京とは逆の方向に一直線。さすが、東海自然歩道の大回りコース。

フラットな車道をやや急ぎ足で歩く。少し高さがあって、眺望も得られるところも。やがて、左側に高山ダムの広い駐車場が見えてきた。反対側には南山城村総合グラウンド。

駐車場はスカスカ。数台しか停まっていない。桜祭りの行われるシーズンには車で埋まるのだろうか。その駐車場を横断して、ダムの傍へ。

……眼下に巨大なアーチ、高山ダムが見下ろされる地点。でも……月ヶ瀬湖の全容は見えない。

階段を下りる。湖が風の通り道になっているのだろうか、風が強い。そして、ほどなく高山ダムの上に下り立った。PM2:29。

――ちなみに、月ヶ瀬は奈良県側の地名だけれど、府県境はこの湖のさらに上流にあるので月ヶ瀬湖は京都府の湖。ただ、目下の問題は、現在の東海自然歩道が湖畔を南に伝って大回りしていくのか、それとも木津川に沿ってそのまま進むのか分からないということ。

昔は木津川沿いであったけど、一時、そちらが使えなくなって南回りの迂回路が使われたという情報もある……。

とりあえず、ダムを渡る。

ダム道路上から南、湖を見ると幅広い川にも見える。月ヶ瀬湖は南北に細長い湖。……湖畔に桜の木が立ち並んでいるようには見えない。

一方、北側を見下ろすと、ダムの足元から名張川が伸びている。すぐ向こうで、木津川に合流しているのも見える。

ダムを渡り切ったものの、そこに道標は無かった。でも、府道82号は普通に車が往来している。どちらにしても通行止めは無い。

川沿いの道へ進む。すぐに木津川に当たり、府道はそのまま木津川左岸の道となる。そして――東海自然歩道の道標も現われた。とりあえずひと安心だ。

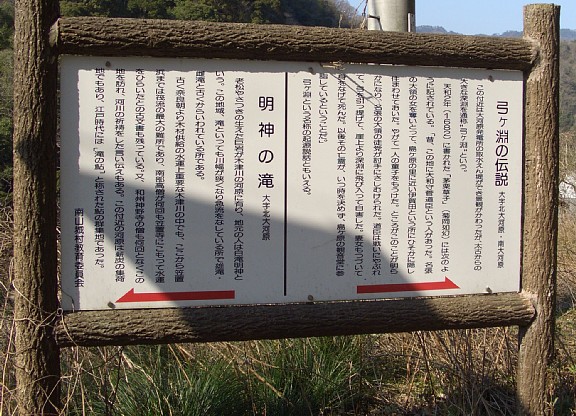

ただし、道は単調。途中、「夢絃峡」の標示。解説板には、大和の国司・絃之丞と名張郡司の姫・夢姫との悲しい恋について書かれている。――二人の名の頭の文字をとって“夢絃”。なかなか洒落ている。

車道は単調だけど、木津川の弓ヶ淵あたりはなかなか変化に富んでいる。川の途中に堰堤があるのは残念。

――とは言え、やっぱり飽きてきた。なにしろ針路が西に変わってから、高山ダムの階段を別とすればアップダウンがほとんど無い。フラットな平地のウォーキングにもようやく慣れてきたところだけれど、やっぱり身体は勾配を欲しているのが分かる。これまでの山歩きの積み重ねはダテじゃないと言うことか。

と、そんな気分を察したのか、道脇にベンチのある公園が現われた。タイトル不明の付近案内図もあって、東海自然歩道が赤のラインで示されている。……筈なのだけど、その赤線は消えていて判読不可。まあ、よくあること。

そして、その木津川とも木々で隔てられるようになった。こうなると、本当に退屈。早足で歩き抜けようと頑張ってしまうものだから、今度は足裏が痛くなってくる。

――林が切れた。木津川を大河原大橋が渡っていく。そして対岸にレンガ造りの建物。「ここは急に水が出ます」の標示――大河原発電所だ。解説板も立っている。

そして、東海自然歩道はここで府道と分かれ、木津川左岸の車道をさらに伝う。進んでいくと、途中、小さな梅林なども見られる。

白い花が、まだ満開。

久し振りに両脇に家々の立ち並ぶ道となった。南大河原集落だ。

JRの駅のある北大河原に比べると落ち着いた感じ、かも知れない。恋志谷神社という名の神社も建つ。どうも、月ヶ瀬口からこちら、粋な名が多いような気がする。

時刻は――午後3時半。日が長くなってきたとは言え、あと2時間くらいで日が沈んでしまう。笠置はまだ遠い。

集落を過ぎると、再び林の中の車道に。陽が差し込まないところでは、もう結構暗い。木津川も滅多に見えなくなった。川面からやや高いところを進んでいるらしい。

左に十一面観音磨崖仏。ちょうど、木々の合間から射し込んだ西日で照らし出されている。貼り付いた緑の葉がウロコのよう。

さらに5、6分進むと道が2つに分かれていた。東海自然歩道の道標があって、右に下りるダート道を指し示している。

珍しくも、道標は「←大河原 笠置→」の行き先板が張り付いた十字架形になっている。そう、今日のコース上で見た道標は、一本の円柱に「東海自然歩道」の文字と方角を示す矢印が1つ書き込まれただけの質素なものばかり。京都盆地周辺のコースで見た完全無欠の道標群との落差が激しい。やっぱり、京都府は道標の置き換えを進めている途中なのだろうか? もっとも、質素なタイプであっても、ここまで特に迷い無くコースを辿ることは出来ているのだけど。

ダートの路を進む。途中、今度は右側に地蔵石仏。

林を抜けると、次には竹林の道となった。

道は最早、車が抜けられない幅となっている。川沿いの遊歩道と言った感じだ。

そして竹やぶの向こう、木津川の青い川面が透けて見えている。川に再接近したのだろう。

藪が途切れ、久し振りにキレイに木津川を見晴らせる地点。前方には相楽発電所の白い建物も見えている。

その発電所を過ぎると、今度はJR関西本線の鉄橋が見えてきた。再度、竹の林を潜り抜けていくと、次にはその鉄道橋の足元に出た。橋脚が煉瓦積みで出来ていて、かなりの年月を経ていそうだ。

潜り抜ける。

川幅はだいぶ広くなって、向こう岸には上有市の集落も見えている。こちら岸とは1本の沈下橋で繋がれている。

車道に当たった。道標に従って左――木津川から離れる方向に進む。すぐに笠置町飛鳥路駐車場。有料で、500円/日。と言うことは、この先は観光地なのだろうか?

東海自然歩道のコース案内板もあった。環境庁1,697Kmバージョンで、高山ダム~大河原は、やっぱり複線。

左折し、南に向かう。すぐにJR関西線の踏切を渡る。

棚田に白い梅の花、ポツポツと散らばる民家。――飛鳥路と言うのは地名なのだろうか、道の名前なのだろうか。布目川を渡って、再び針路を西に修正。

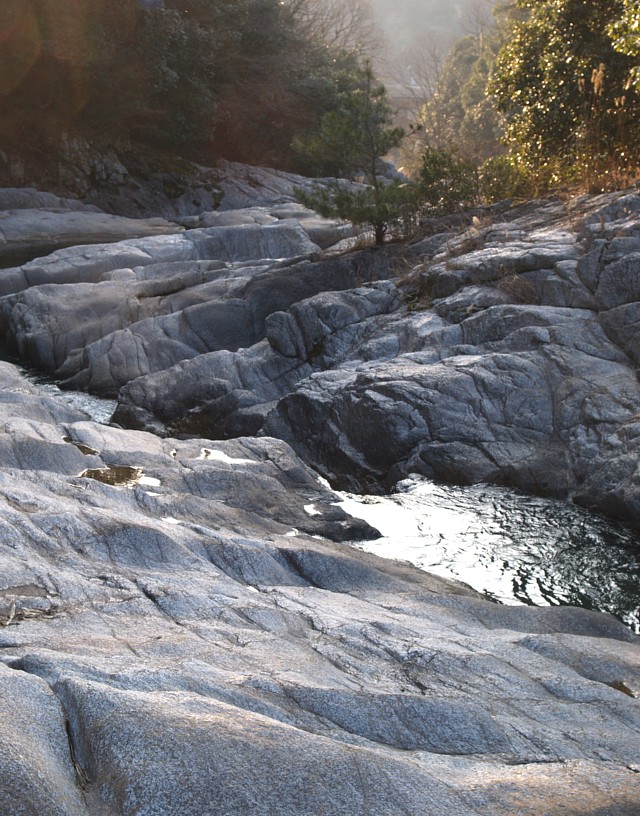

「布目川公園」の案内板が立っている。「……甌穴は河底の窪みに、渦巻流が生じ中に落ち込んだ小石が回転しながら河床を深く削って出来る穴」なるほど。

布目川に下りて、花崗岩の穴を探す。結構、草やぶが多くて難儀。

どうやら、甌穴なるものはもっと下流に多いようだ。もう少し車道を下ると、今度は川に下りる石階段が付いていた。再び川に下りる。

――確かに、それらしき穴があちこちにある。この穴が出来るまでに数十~数百万年かかるというのだから、その間、この川は変わらず今と同じ流れであったということなのだろうか?

そうだとしたら……変化の激しい日本にあっては、確かに珍しい地勢かも知れない。

甌穴を後にして、さらに川沿いの車道を進む。布目川が木津川に合流するところで、再びJR関西線が渡っているのが見えた。

その関西線に合流。今度は、遮断機の無い踏切で線路の北側へ戻される。そしてそのまま――線路の脇の草の道に。両者を隔てるものは何も無い。

と、列車のやってくる音。確かに近付いてきている……。この場から急いで離れたいという衝動が湧く――なにしろ、柵の無いところで列車と相対する経験なんて無いからだ。

……いや、駅のホーム「白線の内側」で普通に通過列車をやり過ごしているじゃないか。50cm先の列車の通過に無感覚なのだから、それを考えると別に怖いことじゃない。と、言うわけでわりと近い距離で列車の通過を見送る。

ここから、東海自然歩道は関西線との併走区間。なかなか、面白い区間だと思う。もっとも、この関西本線の加茂以西は運行本数が少ない。暫く列車は来ないだろうけど。

一方、右側には木津川。月ヶ瀬口で見た時から、あまり川幅は変わっていないように思える。ただ、弱い西日を浴びて、その川面の色合いは変えている。

そして、正面には笠置山。今日のコース終点はあの山影の麓にある。時刻を確認すると――もう午後5時を回ってしまっていた。

布目川公園で少しゆっくりし過ぎたかも知れない。でもまあ、日没と同時にゴールに付きそうなので、ちょうど良い按配かもしれない。さあ、ラストスパート!

再び関西線の線路と東海自然歩道が隣同士になる。

その関西本線、非電化区間であるので線路の上には何も無い、スッキリしたものだ。脇の電柱も無い。レールが二本、敷かれているだけのピュアな鉄道風景。ローカル色を感じてしまう。

もっとも、路線上に細かいトンネルが多く、そのたびに東海自然歩道は独りになる。

そして木津川はいつの間にか岩の多い、渓谷部になっていた。岩が目立つだけで流れ自体は穏やか、急流は無いのだけど。今日の歩きの後半は、まさしく木津川コースと言ってよいほどで、常に付かず、離れずでここまで来たことになる。

……途中で布目川にも浮気したけれど、それはそれで良いアクセント。

道はまさしく関西線の側道、といった感じになる。

ひょっとして、路線保守用の道じゃあるまいか? でも、そうであってもここをコースに選定した“センス”には拍手を送ろうと思う。もし現代、こんな道をコースに選ぼうものなら「危険だから」と言われて却下されるに違いないのだから。

次第に角度を下げていく西日を追って、ずんずんと進む。前方、木津川渓流部の出口が見えてきた。その向こう、夕陽に霞むように笠置橋。

そのゴールに近付いていくのが少し勿体無い。3つのラインが笠置に向けて収束していく――

関西線と別れた。

木津川も、渓谷部を抜けてその流域を一気に広げた。流れはますます穏やかなものに。対岸には家々が立ち並んでいるのが見える。

東海自然歩道も道幅を広げ、車も入って来られるくらいになっている。今日の歩き旅もあらかた終わり。残りは惰性で歩いているようなものだ。

あえてゆっくり歩く。

と、脈絡無く東海自然歩道コース案内板が立っていた。そこに文は無くマップだけが示されているのだけれど……現在地が2つあるのは何故なんだろう?

左に笠置温泉笠置館の建物を見上げながら進むと、この遊歩道も遂にお仕舞い。車道に上がる。

笠置橋を渡ってきた府道4号に合流だ。東京と反対方向への進軍も、ここまで。

次のコースは笠置山を巡るコース。その始点に至るために、もう少しだけ歩を先に進めておく……と言うほどの距離は無くて、すぐに府道4号と府道33号の交わる地点、笠置郵便局前の三叉路に到着した。PM5:27。

今日のゴールはここ。次にここに来る時期は決まっている――桜の季節だ。そう、笠置山に咲くサクラを期待して……。

先のコースへ進む→ |

笠置~笠置駅=(JR関西線)…

高原の童仙房、川べりの木津川、と2つの色の違うコースを繋げて1日分の歩きに組み立てた今日。なかなか、良い取り合わせになったと思う。

――でも、ちょっと距離が長かったような気もする。山道がほとんど無かったのは、どう評価すべきなんだろう? 山之辺支線、本線に比べても車道ベタ歩き率が高いような気もするけど……まあ、支線の3つ目なのでまだ評価は早いか。

府道33号を使ってJR笠置駅へ向かうと、5分で着いた。PM5:32。

列車が来るまで、まだ少しだけ時間があるようだ、と言うことで駅脇から伸びている階段を上がって栗栖天満宮へ向かう。

その境内から見晴らす。……暮れなずむ笠置の町と、笠置山。