裏丹沢のみち ≫

東海自然歩道 ≫

←前のコースへ戻る |

神ノ川園地~風巻ノ頭~姫次(1,433m)~焼山~西野々

AM11:30、神ノ川林道のゲートを潜って、さらに東へ。

この空間にはちょっとしたモラトリアムの香りを感じる。丹沢の深い山の中、しばし平坦な道。だけどこれまでと違うのは、次に登る山の向こうには関東平野の大平面が広がる、ということ。そして、そこには待望の“ゴール”がある。

――ただ、いまはまだ山の中。左に神之川と県道76号を見ながら進む。神之川は、なにやら工事中。休日だからだろう、作業者は見えない。放置された工事機械が物悲しい。

楽に歩いて行ける。もっとも、この後にはいよいよ風巻ノ頭への直登が待っている。体力を蓄えておきたい――というわけでザックからコンビニ御握りを取り出してパクつきながら歩く。

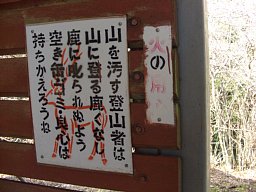

目の前に現われたのは人の背丈より大きな道標。それがヌッと立っていると、なにかを待っている生き物のようにも思えてくる。相変わらず、いるな、という感じ。

そして、ここが風巻ノ頭登山口だ。物言わぬ道標に導かれ、神ノ川公園橋へと下りる。

高度感のある橋を渡り切ると、土の地面へと着地する。さあ、いよいよだ。

少しだけ、山裾を巻く。道は落ち葉に埋もれている。ボロボロの丸木階段が懐かしい――。

そして登りが始まる。

周囲は几帳面な人工林。ここから暫くは見晴らしも無く、退屈で、しんどい登山道だ。登山地図には「急坂注意」の文字。坂が急で注意が必要、という額面通りの意味に受け取っていい。危険箇所があるわけじゃない。

標高差は500m余。丹沢でもっとも急な勾配とも言われる尾根筋の直登。それを、一般の人でも歩けるというコンセプトの自然歩道に設定してしまうのだから、昔の人はよほど体力が有り余っていたのだろうと思う。軟弱な現代人にとってはチト厳しい。

でもそれは重々承知の上。東海自然歩道の東行コースのクライマックス。これまでの歩きの全てを叩きつけるべし!

…で、5分と登らないうちにバテる。

奥の手、ダブルストック。

道端に落ちていた適度な長さの木の枝を二本、両手に握り、それを地面に突き立てながら登るワザだ。脚の疲労が濃い時には絶大な効力を発揮する。杖を前方に突き立て――両杖に体重を乗っけて身体を浮かし――前方に倒れこむように着地。それだけで、幾ばくかの高度が稼げてしまう。

その格好は言わば、スターウォーズのR2D2(古い)

両腕の力を使うことで脚力を補う、というより、スムーズな重心移動が出来ることの方が大きいと思う。――じつは前々からシングルストックは使っていて、これがダブルになれば歩くのが相当楽になるぞ、と予感はしていた。

ただ、それはもっと体力が落ちた時にと考え禁じ手にしていた。それをこの場面で破る……それもまた、良いだろう。

ダブルストックのお陰で、高低差500mの登りを1時間のハイペースでクリア出来た。風巻ノ頭にPM0:44に到着。いやあ、本当に「奥の手」だった。

休憩舎と説明板がある。周囲は木立で、見晴らしは相変わらず良くない。それでも、久々の平地。小休止をとる。

山頂部を過ぎると、いったん、道は下り基調。あんまり下りたくは無いのだけど……。

じつはこの道で辛いのは風巻ノ頭までではなく、そこから袖平山への登り。この区間、急登こそ少ないけれど、それでも消耗した足でさらに400mの高さをクリアしなければならない。神ノ川からだと総累積標高900m。ほぼ、ふつうの日帰り登山と同じ量。

これを、犬越路越えの後にやらなくちゃならない。まったく、なんで神奈川県だけこんなにハードなコース設定なのか……。

実際のところ、これを1日にやるのは想定外で、神ノ川園地で一泊して2日コースとするのが通例なのだろう。だからこそ、神ノ川ヒュッテの存在は大きかった。

木に「危険」の貼り紙。その先、崖状の斜面をロープを伝って下りる。さらに乗越のような稜線鞍部を越える。

ふたたび道は登り一辺倒に。

背後、冬枯れの樹林越しに風巻ノ頭が見えている。そのピークと同じ高さに戻るまでが、もどかしい。

腕が疲れてきたので、ダブルストックの効果も薄れてきた。仕方なく、ペースを落とす。

展望が開けた。

南方、蛭ヶ岳西方に伸びる丹沢主稜線が見える。この稜線は蛭ヶ岳・檜洞丸・犬越路・大室山・畦ヶ丸を経て菰釣山、果ては山中湖に至る丹沢の主骨格だ。相模平野側から見ることは出来ないので、目にするには丹沢表尾根に登るか、またはこの北丹沢に来るしかない。

一方、塔ノ岳から丹沢山・蛭ヶ岳・姫次・焼山へ至る稜線を丹沢主脈と言い、丹沢山塊を成す骨格のもう一方。

――そう、どちらも東海自然歩道が深く絡んでいる。他の都府県とは違い、この県だけは人の住まう地の周縁の山では無く、その地の「自然」のド真ん中をコースに指定している。

丹沢で山を覚えた自分は「自然歩道」とはそういうものだと思っていた。

でも大阪からここまで歩いてきて、いくらか印象は変わった。それに長い道中、ずっと丹沢のような山岳地であったら、たぶん途中で飽きてしまったことだろう。

いよいよ袖平山への最後の登りに取り付く。ずっと前から見えていた、袖平山の赤土の崩落地へ向かっての登りだ。

――かなりヘバっていて、立ち止まることも多くなる。風巻ノ頭への登りで貯めた余裕も、ほぼ使い果たしてしまった。山登りは八合目から、とはよく言ったもの。

赤土の崩落地を左に見ながら、その周辺部を回り込む。

西方への見晴らしが格段に良くなってきた。檜洞丸から犬越路、大室山への丹沢主稜線そしてその先、畦ヶ丸以西の西丹沢の山々が微かに見える。残念ながら富士山は見えない。

いや、本当に見えないのか?

よーく目を凝らす。空の青が白い霞みと変わるその中に、幽霊のように浮かび上がる薄い影。そのカタチは他の山ではあり得ない。富士山、おぼろげに確認。

その富士の姿に後押しされるように、最後の力を振り絞って登る。

傾斜が緩むと、そこが袖平山山頂部であった。――いや、ここまで長かった。この先にはもう大した登りは無い。かなり気が楽になる。

丹沢主稜線への眺めはすこぶる良い。まさしく、裏丹沢だ。

さて、と――。

忘れ物を取りに向かう。昔、ここに来た時に山頂がコースからやや北に外れたところにあるのを知らず、本当の山頂を踏んでいなかった。それが忘れ物。

カラマツ林を抜け、すぐに袖平山山頂到着。

時刻はPM2:09。風巻ノ頭で見込んだ予定より9分遅い。やっぱり、疲労もピークのようだ。

袖平山を後にして、姫次へ向かう。すぐお隣、指呼の間。

少し下りて少し登ると林に突入。近い近い、という印象があるので、まだ着かないのか、と、もどかしい。加えて、その上り道では道が雪に覆われて、やや歩きにくくなる。

だけどすぐに空間が開ける。向こう、同じ高さに姫次の広場が見えている。あと、少し!

姫次到着。PM2:23。

丹沢主脈との合流地点。前に来たときは主脈を南、蛭ヶ岳へ向かった。道は悪くないが蛭ヶ岳の斜面にへばり付く階段登りが辛いコースであった。

一方、北へは今日初めて向かう。自身、丹沢で初めて歩く区間。ずっと放置してきた道だ。

姫次と言えば、カラマツを前景とした富士の眺望の素晴らしさ。前々から、その眺望にはぜひありつきたいと思っていた。

今日、富士山は辛くも見えるといった程度。でも、見えたことには変わりない。前回は見えなかった。これが、忘れ物その2。

そして忘れ物その3は、東海自然歩道の最高地点を踏むこと。

前に姫次に来た時は、そのたった200m余の寄り道を省略したがため、山を下りてから後悔した。ぜひそこは踏んでおきたかったのだ。

喉に小骨が引っ掛かったような感じ――このたった200m余りの歩き残しを歩くため、大阪箕面から遙々1,000kmを歩いてきたと言っても過言ではない。だから、ここからの「200m余」の行程こそが、自分にとって真の東海自然歩道歩き。

さて、あまりゆっくりもしていられない。最後に、春の日差しにまどろむ丹沢主稜の山々を見納める。反対側に向き直って出発。姫次北の樹林帯に突入!

到着。うーん、一瞬だった……感慨に浸る間もあればこそ。PM2:30、真の旅は正味2分で終わった。

さて、ここから駆け下ることがバスの時間に間に合わせるための条件。丹沢で初めて歩く道ではあるものの、地図を読む限り単純な下り勾配だ。時間が稼げると踏む。ただ、雪がデコボコしていて煩わしい。これは計算外。

しばらく下ると雪はほとんど消えた。ただ、ぬかるんだままの泥地帯もあり、これはこれで嫌らしい。八丁坂ノ頭通過。

緩やかな下山道。暑くも無く寒くも無く、誰とも会うことも無く。時折、樹間から丹沢三峰方面の見晴らしも得られる。鼻歌交じりでゆっくり下っていきたいような、穏やかな道。

でも今はそれは許されない。疲れた体に鞭打ち、走っては歩き、歩いては走り。

次の目安は黍殻避難小屋。ちなみに丹沢の避難小屋は6つ。菰釣・加入道・畦ヶ丸・一軒屋・犬越路そして黍殻。加入道避難小屋は600mほど外れるが、他はすべて東海自然歩道のコース上にある。神奈川県管理の無人小屋だけど、実情はハイカー憩いの場。丹沢山域はテントが張れない。

青根分岐通過。

すぐに右折「ひなん小屋」の道標。そちらに下る。

ハッとするほど広い空間。木々に囲まれ、芝生に覆われ、木のベンチが円状に並ぶ。とても印象的と言うか――記号的な空間。

借り物ばかりの自然歩道、ここに来て、これほど広い東海自然歩道の敷地(?)を目にすることになるとは、予想外。ひょっとしたら、ここが東行コースのゴールなのかも……。

コースに戻る。再び林間の狭っ苦しい道だ。

大平分岐を通過すると、すぐに黍殻山登り口。山頂までは急勾配だ。今更、登りの脚など残してはいない。

でも登る。ここでこの山頂を残してしまうと、また後で絶対に後悔すると分かりきっているから。

ぜいぜいと息を切らしながら登る。なにげに試練。

PM3:16、黍殻山山頂に到着。気象庁の無人観測施設があるのみ。見晴らしは無い。

――地図を見て、その山名から色々と思いを馳せていても、いざ登ってみると何の変哲の無い山であったりする。よくあること。

来た道を戻る。コースに復帰、デポしていたザックを回収。時間ロスは結局10分。

そして、丹沢でいまだ想像の中にしかない山もついに残り1つ……。

その最後の1つ、焼山に向かってせっせ、せっせと下る。稜線の真上ではなく、稜線を少し右に下りたところに道がついていることが多い。

もちろん、ただの山道ではあるけれど、想像していたより変化に富んだ道だ。日の光があるからそう思えるのかも知れないけど。

平丸分岐通過。

コース上、樹間から丹沢三峰山が覗ける場所もある。ただ、丹沢山は角度的に厳しいようだ。まったく、日本百名山である丹沢山をすっきりと眺められるポイントは無いものなのか。

一方、逆側、犬越路~大室山の丹沢主脈線が見える場所は無さそう。道を外れれば可能だとは思うけど。

鳥屋分岐通過。

ここまで軽快に下ってきたものの、さすがに距離が長い。スピードが落ちる。それでも、前へ、前へ……。

どうせならもっとゆっくりと歩きたかったなあ、と感じる。今日は西丹沢では無く箒沢からの出発であったこと、犬越路の下りで難儀したこと、の2つの要因で行程的にはまったく余裕が無くなっている。

まあ、詮無き事。

まだか、まだかと待ち焦がれていた焼山にようやく到着、PM3:46。

展望台が不相応に高い。木立に囲まれて見晴らしの無い小狭い山頂、明らかにそこから突き出している高さ。たいていの展望台は周りの木々が育つと没するけど、この展望台、いや展望塔なら期待できる。

階段をぐるぐると上っていく。てっぺんに着き、広がったのは別世界……

高尾山が見える。「ゴールが見えた」とは本来、こういうことを言うのだろう。

東京の大都市群は春霞の中。ただ、本当にあと少しということがひしひしと感じられる。ここまで幾重もの山を越えてきたけれど、あと少し。ほら、目と鼻の先。

丹沢の主要な山で、自身、最後の未踏がこの焼山だった。これほどの見晴らしの山とは思っていなかった。よいお土産を貰ったような気分。あまりじっくりと景色を眺めていられなかったのは残念だけど。

そして、丹沢の卒業試験も残すは下山のみとなった。3.7kmを37分でクリアすべし。なかなかの難問題を最後の最後に用意してくれる……。

ずんずん下る。勾配が緩いので、位置エネルギーを利用した体力消費最小での駆け下り。疲労はピークだけれど、足はもう止められない。

――思えば、夕日に背を押され山を駆け下ったことがここまで何度あったことか。バス・電車しか使わないエコウォークと言えば聞こえは良いけれど、限られたバス・電車の便に間に合わせるため、否応なしに道を急かされるのが実情。心と身体には優しくない。

一人駅伝かな、とも思う。レース終盤、残っていない足に鞭打って無理やりスパート。決められた時間内に到達できなければ、たとえ中継地点に着いてもそこには誰もいない。次走者が待ってくれる時間は限られている。

……一度、右に逸れる道を見逃し尾根上を直進してしまった。あれ?と思った時点で引き返せば良かったものの、行き止って「しまった」と思う。2分のロスが今は大きい。

道の状態は良く、サクサクと駆け下る。もっとも、体中からは汗が噴き出している。しんどい。

焼山登山口分岐を分け、沢にいったん下り、軽く上り返すとダートの林道に当たる。山道もここまでか。

道標に従って右折、林道を小走り。鹿柵を越えると西野々の集落の外れ。時間は……なんだ、ぜんぜん間に合いそうだ。バスが来るまで8分もある。

良く頑張った、自分を褒めてあげたい、などとは全然思わず、どちらかというとしんみりとした気分になる。自分にとって本当にこれで丹沢卒業なのだろうか、と。

ペースを極端に落とし、集落の中をだらだらと歩いていく。もちろん、今日の山行は単なる区切りであって、またいつか丹沢を歩くだろうとは思っている。でも――漠然とした寂しさ。

一方、東海自然歩道の最後にして最大の難関コースもクリアした。「犬越路コース」+「姫次コース」のコンボは、まさしく最強だった。

西野々自治会館、左手に東海自然歩道のコース案内板。よく見掛けるようになった神奈川県最新の案内板だけど、そこに「環境省」の文字は無い。代わりにあるのは「神奈川県自然環境保全センター自然保護公園部自然公園課」。

保全だとか保護だとかをニンゲンが言うのはおこがましい。今日の日蔭沢の惨状などを見ると、特にそう感じる。

道志道に出た。西日に目を細めると、向こうにバス停があるのが認められた。今日の終着点だ。

PM4:33、西野々バス停に到着。今日の最終便が来るのは4分後――もっとも、土休日は2便しかないので、始発の次が最終便。

今日の旅は終わった。そしてこの先に待つのは、僅か1日分の旅。それだけだ。

次は桜の季節にこの地に来よう。

先のコースへ進む→ |

西野々-(神奈中バス)-三ヶ木-(神奈中バス)-橋本駅=(JR横浜線)=新横浜駅…

定刻通りにバスがやってきた。十分に時間的余裕を持っていた筈だけれど、買ったコカコーラを自販機の中に忘れる。

乗客は2,3人。いくつかの集落に立ち寄りながら、まだ明るい道志の山間をバスは走る。乗車客もいれば降車客もいる。なぜ、これで一日2便なんだ、と思うくらい。

道志道は国道412号と交わり、ほどなく三ヶ木バスターミナルに到着。

三ヶ木からJR橋本駅行きバスは多発。ほとんど待ち時間なく、PM5:00発の便に乗れた。もちろん、自販機で冷たい飲み物を購入するのは忘れない。

津久井湖を左に見ながらバスは走る。帰路で車窓に流れる景色を楽しむ、なんていうのも久し振りのような気がする。思えば、いつもギリギリの帰宅スケジュールを組んできた。今日は帰りのバスの便が極端に少ないということでハイ・ペースの行軍を課せられたけれども、やっぱり、明るいうちに帰路につけるのはありがたい、と思う。

やがて車窓は都市部のそれに変わる。そして日曜夕方、家路に着く行楽客たちの起こす、お馴染みの渋滞。

橋本駅にようやく着いた。もう、すっかり夕焼け空。

JR横浜線の電車に乗る。新横浜駅まで一本だけど35分ほどかかる。電車は混んでおり、吊り革に縋り付いて必死に眠気に耐える。なにせ昨夜は寝ていない。

新横浜駅に着く。このたび、駅ビルが完成して構内も一新された。

珍しく新幹線指定席券を買う。あとはただ、夢の中。