甲相国境コース ≫

東海自然歩道 ≫

←前のコースへ戻る |

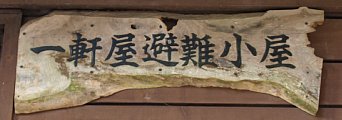

菰釣山~畦ヶ丸(1,293m)~大滝峠上~一軒屋避難小屋~大滝橋~箒杉

山によっては、展望を得るために山頂の一部方角の木々を切り払っているところもある。

苦労してやっと着いた山頂、大パノラマを目にしながら弁当をパクつきたい――それは心情的に、凄く良く分かる。でも、木々を薙ぎ払って得た展望、人間のエゴってやつじゃないか? と問われればYesと答える。造成された林道を伝って車を乗り付け、設営された登山道を登り、整備された山頂で「自然ってやっぱいいなー」とのたまう。それは決して偽りではないけれど。

だから樹木が高く伸びて、そこにかつてあった見晴らしが失われたとしても――

よしよし良く育っているな、と褒めてあげたい。西丹沢では、特に。

かつてブナの立ち並ぶ山頂であったという菰釣山。それがほとんど失われたのは酸性雨の影響と言われているけれど。

今も、面影は残っているように思う。

今日の一番の到達ポイントはこの山。西丹沢の主稜線の真ん中にあって、日帰りで登るとしたら道志みちからの単峰登山となってしまう山。

――そして、東海自然歩道的にも要所。この先の避難小屋が西丹沢コースで利用する宿泊地だ。大阪から歩いてきて自炊山泊を検討しなければならない箇所は、寧比曽岳コースと本コースのみ。(と言いつつ、両コースとも強引な日帰り計画……)

PM1:08、山頂を去る。結局、18分もの滞留。

――さすがに体が冷えた。それより何より、遅れが予定比1時間近くになってしまっている。この先、アップダウンがきついのを知っているだけに焦る。

菰釣山の東斜面を駆け下る。高低差200mほどの大下り。疲れて、さすがに途中からスピードが緩む。

10分ほどで、鞍部にある菰釣山避難小屋に到着。

なんと、建物が新しく建て替えられていた! 前の小屋も結構きれいだと思っていたのに、今はまさに新品!

むかし、ストーブで温かいラーメンを作って食べたテーブルも残っている。その時は小屋に泊まり人もいたし、前を通過していくハイカーたちもいた。

今は誰もいない。真新しい小屋が、冬の陽射しに輝いているだけ。

これだけ綺麗なら泊まってみても、と思う。――もちろん、寝袋もクッキングストーブも無い現状、そんなことをしたら凍死だ。厳冬期、低山と言えど甘くない。日帰り前提の軽量装備、見知った道であるからこそ。

避難小屋の先、笹ヤブが道を被っているのも昔通り。背の高さほどあるけれど悪質なものではない。数十メートルほどの藪道、楽しんで漕げる。

ブナ沢ノ頭はたいして登らずに着いた。ピークらしくない峰。

ただ、次の中ノ丸への高低差100mほどの登り返しでガソリンが尽く。へばりモード……シャリバテってやつだ。脚が上がらない。数歩登っては立ち止まり、糖が足の筋肉に届くのを待つ、その繰り返し。

なんとか中ノ丸に到着。ここのベンチで昔、昼寝をしたことを思い出す。昔の方が余裕あったよなあ。

丹沢の尾根は律儀にピークを通す。実際、ここまで巻き道があったのは大棚ノ頭1つだけ。だから丹沢の縦走には体力がいる。いくつか峰を繋いで歩くと、簡単に高山登り以上の累積標高差を得ることが出来る。

もっとも、道の保全性と言う意味ではピークを通した方が良いのは言うまでも無くて。巻き道は、すぐ崩れるのだし。

――というか、ピーク多すぎだぞ西丹沢主稜線!

ここに来て太陽が雲に隠れた。空はまだ青いので、曇ってきているというわけでは無い。それでも、翳った冬山の光景はひたすら地味なものへと成り代わる。

もっとも、疲れてきているのでそんなことはあまり気にならない。どちらかと言うと陽射しが失われたことによる肌寒さが気になってくる。

と、陽射しが戻った。やっぱり、ホッとする。

城ヶ尾山に到着、PM2:09。

――もう下山にかかりたい時間帯だ。でも、先はまだまだ長い。行程で言うと、ここまでで今日の予定の6割ってところだ。

少しだけ下って、城ヶ尾峠に到着。ここは山上の十字路で、道志側の善ノ木・神地、神奈川県側の世附へ下りられる。西丹沢主稜線の数少ないエスケープポイントだ。もっとも、世附側への脱出は半日がかりとなる。逃げるとしたら、道志側。

――ここまで、いったい幾つの名も無きピークを越えてきただろう。もう疲労困憊だ。言葉も無い。

やっぱり、一度歩いたことのある道と言っても、条件や年齢が違うとあまり参考にならないのだろうか……。

ただ、月日を経た分、経験は積んでいる。と、道脇に転がっていた1mほどの木の枝をひょいと拾い上げる。先っぽを握り、反対側を地面に突いてみる――うん、良さそうだ。その木の杖をストック代わりにして歩き始める。これで、足への負担を軽減する作戦。本当は使い慣れたLEKIのストックが良いのだけれど、木の枝でも実用上問題ない。見てくれだけだ。

PM2:32、大界木山到着。

ここも木立の中の山頂だけれど、南側だけは開けている。そこから久し振りに富士山も見えた。もう、雲に覆われて山頂部が少し覗くのみだけれど……今日は良く持った方だ。ありがと。

さあ、ここから高度差100mほど下って乗越を通過し、そこから200mほど登ることになる。それで今日の登りはオシマイだ。今日、一番の踏ん張りどころがやってきた。

――ただ、相変わらず足は無様な状態で、コースタイムすらキープする自信が無い。予定通過時刻からの遅れは募る一方。

でも、頑張って進むっきゃない。とりあえず、アミノバイタル・スーパースポーツでエネルギー充填。

下りて上って下りて上って下りて上って――モロクボ沢の頭に到着。ベンチの並ぶ空間に、西日が射し込んでいる。

ここで丹沢主稜線は北東に曲がる。東海自然歩道のサブコースにもなっているそちらの道は、幾つもの小ピークを越えていく道。展望は悪く樹林は濃く、ここまでの続きのような道だ。

畦ヶ丸は南。南へ向かう。

畦ヶ丸は石灰岩の山なので、崩壊が激しい。ここが昔、海の中であったことを示す山だ。というか、丹沢自体、海の向こうからやってきて本州に衝突した「島」であったのだけど。

そして、クサリ場もその石灰岩が露出する場所に懸かっている。そう難しいところは無い。念のために設置しました、という感じ。

登って、平坦な道が少しだけ続いて、そして正真正銘、最後の登りがやってきた。

でも……最高レベルのバテ方だった筈が、ここにきて何故か足が動く。あれ、何故だろう?

(1)魔法の木の杖のお陰。最近は山登りでもストック使っていなかったけれど、やっぱり頼りになるぜ!

(2)アミノバイタルはやっぱり効くぜ!セブンイレブン平野店に感謝だな!

(3)はい、じつは潜在意識がこの時用にちゃんとスタミナ残していてくれたのです

どれかは分からないけれど、何にせよ、畦ヶ丸山頂避難小屋前の分岐に無事に到着。この先に登りが無いことで、かなり気が楽になる。

東海自然歩道はここから大滝上へ向かって下っていく。……ただ、寄り道になるけれど、畦ヶ丸山頂も久しぶりに見ておきたい。

畦ヶ丸山頂へ向かう。

PM3:25、畦ヶ丸山頂に到着。

今日の畦ヶ丸は灰色の畦ヶ丸。――この山は結構好きで何度か登っている。緑の光が滴る畦ヶ丸や夕日に赤く染まる畦ヶ丸、雪の白に埋もれる畦ヶ丸など、その表情もこれまで幾つか見てきた。

けれど、今日は無色。大阪から遠路遙々、900kmもの道のりを経て辿り着いた畦ヶ丸。無表情での出迎え――まあ、そんなもんかな。

さて……。

このまま直進でも東海自然歩道・サブコースだ。善六ノタワから急降下して、本棚・下棚という西丹沢を代表する滝に出会えるルート。そちらもなかなか捨てがたいのだけど、今日は本コースを行くと決めている。

避難小屋まで戻って南稜線の下山道に入る。富士山の見えるピンポイント地点を通過したけど、西方、雲しか見えない。あとはもう、本当に下るだけという感じ。下りに下って――

ベンチのある大滝峠上に到着。

ちなみに、かつての東海自然歩道は畦ヶ丸山頂を通らず、大滝峠から山腹を巻きながら信玄平へ至り、城ヶ尾峠へ登っていく道だった。荒廃のため、平成4年に廃止されている。

仮に、大滝峠から南進を続けると屏風岩山、二本松峠、世附権現山を経て丹沢湖畔に下りられる。迷いやすい上、見るべきものも無いというマニアックな道。そちらは一度歩いたことがあるのみ。

峠を左に折れ、大きく下っていくと突然、コースが尽きたように見える。眼下に、白い石が一列に連なっている――ステタロー沢だ。

ここから沢沿いの下りの道。……そう言えば、丹沢歩きをしていた自分が東海自然歩道に興味を持ったのは、この沢沿いの道が素晴らしかったからだということに気付いた。沢のせせらぎに新緑、ツツジ、渡渉を繰り返し、進むたびに変わっていく景色――。

そして幾ばくかの時が過ぎた。

――今、改めて思うのは東海自然歩道全線を通してもこの道は素晴らしい道である、という事実。

ただ今日は木に葉も無く地面に雪も無い、ただ寂しいだけの冬景色。日が翳り、立体感も無い。

それに、今はとにかく、遅れを取り戻すためにハイペースで下っていかなきゃいけない。ただ、疲労転等は真っ平。木の杖を最大限活用して、身体のバランスを保ちながら下降。

道が氷結している。

予想はしていた。でも昔は冬となれば数メートルにわたって分厚い氷に覆われていたものだけど、今日のそれは申し訳程度。やっぱり地球は温かくなっているのかなあ、なんて思う。

ともかく、ザックに容れっ放しの軽アイゼン、今日は出番無しと確定だ。反対の岸に回り込んで楽々クリア。

さらに下っていく。日の光はもう、無い。

主に登りでだけど、沢沿いの道はあれ?って感じで道に迷うことが多い。でもここは道標も多い。東海自然歩道ウォーカーのその特別な道標検知能力を持ってすれば、道を嗅ぎ分けることなど容易い……なんていうのは嘘。初めての人は天候不良時に歩くのは避けた方が良いと思う。沢の特性で、大雨時には道も崩壊している可能性だってある。木橋の流出なんてしょっちゅう。

ただ、今日の道の状態には問題なし。さすが、天候の安定する時期。

PM4:12、一軒屋避難小屋に到着。この小屋はさすがに年月分の年季を重ねているけれど、十分にきれい。

ここから先、沢を高巻く道。沢を右に眺め下ろしながら進む。沢音はどんどん小さくなっていく。

再び山の中に入り込んでいくような錯覚に捉われる……。

と、思ってたら道は一気に高度を下げ始め、再び沢筋に辿り着いた。ただし今度の沢は細い。マスキ嵐沢だ。先ほどの沢とは違う。

もう少し進むと、今度こそここまで追っ駆けてきた沢に降り立つ。名は大滝沢に変わっている。

道は大分フラットになった。かなり暗くもなって来ているけど、もう大丈夫だろう。山の中で暗闇との闘いになることはなくなった。それに、沢の流れが太いと何故だか安心感を感じてしまう。

杉林が現れ、沢には堰が現れ、人里の近いことを知らせてくれている。林を抜けると幅広い道。ついに車道到達だ。東海自然歩道最長の山道歩き区間も、ようやくここでオシマイだ。本当に長かった……。

久し振りの車道歩き。

で、小走り。すでに西丹沢自然教室までは辿り着けない時間。箒沢目標に切り替えているけど、それでもあまり時間的余裕は無い。

開けっ放しの車止めゲートを抜ける。案の定、スタミナ切れで失速。なかなか、足はすぐには回復しない。

前方にトンネルが見えた。県道76号。バスが通る車道だ。

東海自然歩道のコース案内板が新しくなっている。当然、1,697kmの環境省バージョンだけれど、神奈川区間には支線64.3kmがあるとある。畦ヶ丸からの3つのルートだけじゃなく、別ルート8本ほど存在するわけね。……うーん、初めて知った。すると、半分くらいが未踏破区間か。

大滝橋に出た。すぐ先に大滝橋バス停も立っている。あそこからバスに乗って帰ってしまうことも出来るけれど……。

次の北丹沢コースも時間が厳しいことが分かっている。バス終点の西丹沢自然教室到達は無理だけれど、今日のうちに出来るだけ歩は進めておきたい。

念のため、大滝橋バス停でバスの到着時刻を確認。正月ダイヤの貼紙に一瞬ひやっとしたけれど、時刻は事前調査通り。やっぱり、残された時間は10分ほどしか無い。

ともかく北に向かって転進だ。疲れた足に鞭打ちつつ、県道を歩いていく。トンネルを抜けると、遠くに、早くも巨大な杉の木が見え始めた。今日の終着地と決めた箒沢集落の「箒杉」だ。

やがて道は県道から逸れて、集落に向かう上り坂となる。

上り切って、箒杉の前。PM4:57到着。今日の旅をここで終える。

先のコースへ進む→ |

箒杉~箒沢-(富士急湘南バス)-新松田駅…

箒杉。

――やはりでかい。目の前には箒沢の集落。久し振りに見る民家だ。神奈川県に入ってから、山の上を丸一日歩き続けて最初に到着する集落。神奈川県といったら横浜とか湘南とか、そんな都会がイメージされるかもし知れないけれど、東海自然歩道を西から歩いてくる人は、そんなイメージが一変するだろう。

脇には箒杉茶屋と熊野神社。さて、どこから県道に戻ろうかと思案。集落の途中、適当に右折すると下方に中川川と県道が見えた。バス停が立っているのも見える。箒沢バス停はあれだろう。そちらへ向かって、なだらかなスロープを下りていく。

箒沢バス停に到着。まだ、バスが来るまで10分くらいある。

それにしても、西丹沢自然教室へのあと2kmの道のりを歩けなかったことは残念だ。

じつはバスの便は2時間後にもう一本だけあるので、頑張って足を延ばすことは可能だ。暗闇の中で震えながら1時間半、バスを待つのを厭わなければ……。

ただ、そんな苦労を厭わないほどの若さと元気は持っていない。と言うか、よくここまでも辿り付けたものだ。

バス停の前、近くの民家の犬に吠え続けられながらバスを待つ。

県道に、車の往来は全く無い。季節が季節なら、この時間帯はハイカーたちの車が多く走り抜けていく筈なのだけど。今日はただ、犬が騒がしいのみ。

ヘッドライトの光芒を放ちながらバスがやって来た。バス停脇に佇ずむ人の影を見つけてスピードを落とし、その前で停車する。乗客が乗り込む。そのバスで、最初となる乗客。

そして、急速に黄昏始めた西丹沢の地を後に、街へ向けて発車する。

乗客は中川温泉で二人ほど増えたものの、人の動きは、それっきり。世闇の中、バスはひた走る。小田急・新松田駅へ向かって。