大平山コース ≫

東海自然歩道 ≫

西丹沢

- 数多の峰を踏む -

【踏 行 日】2008年1月上旬

【撮影機材】OLYMPUS E-410, ZD14-54F2.8-3.5, ZD50-200F2.8-3.5, CASIO EX-P505

- …大月駅=(富士急行)=富士吉田駅-(富士急行バス)-平野

- 【アプローチ】富士山を車窓に見ながら電車とバスの旅。車道の風景も楽しめる。富士吉田駅は現・富士山駅

- 平野~高指山~大棚ノ頭~樅ノ木沢の頭~菰釣山

- ★★★ 標高1,100~1,300mの数多の峰を縦走する山岳コース。山深く、手付かずの自然。

- 菰釣山~畦ヶ丸~大滝峠上~一軒屋避難小屋~大滝橋~箒杉

- ★★★ 標高1,200~1,300mの峰を縦走する山岳コース。大滝峠上からの沢沿いの下りで道を外さないように。

- 箒杉~箒沢-(富士急湘南バス)-新松田駅…

- 【帰路】ほとんどハイカーバス。小田急・新松田駅まで1時間10分だが、JR御殿場線・谷峨駅も立ち寄る。

…大月駅=(富士急行)=富士吉田駅-(富士急行バス)-平野

――どーしても富士山が見たい。

いや、もう富士山なんて見慣れているけれど。そうでなく、 "東海自然歩道を歩いている途上で" の富士の姿があって欲しいのだ。東京まで歩き切ったのに「富士山はご機嫌麗しくなく雲にお隠れになっていました」という結末じゃあ、なんか悲しいじゃないですか!

ってわけで、1月の天候が安定している時期にこのコースを確信犯的に狙い撃ち。完璧な計画だ。

見慣れている、と言っておきながら、富士急行の列車の車窓に最初に富士山が現われたときはギョッとした。――大きい。やっぱり、他の山とは格が違う。

終点2つ手前の富士吉田駅で下車。さすがにハイカーの姿は無い――というか、観光客の姿もだ。駅前は閑散としたもの。ただ、冬の陽射しだけが燦々と降り注いでいる。

バス発車までは、まだ時間がある。じっとしておられず、駅前の国道を伝って近くの金鳥居へ向かう。

金鳥居から覗く富士山――むかし、この御坂みちは車で何度も通ったのだけど、ついにこの光景には出会えなかった。ようやく目にすることが出来た。

あとコンビニは無いか、と探したものの見付からず。富士吉田駅前に戻る。

バスターミナルの向こう、富士急ハイランドが見えている。その上には足和田山稜。2ヶ月前に歩いた道だ。

平野行きバスが来たので乗車。乗客は3人ほど。

バスは国道138号をひた走り、忍野入口で左折、忍野村へと入る。――と言うか、ここは2ヶ月前に歩いた地だ。見覚えのある、自分が道に迷ったポイントなどバスは一瞬で通り抜けてしまう。

国道138号に戻り、山中湖畔を進む。旭日丘で少し時間待ちをして再出発。ほどなく、平野バス停到着。AM9:07。

ここは、地理的には山中湖の東端に位置する。神奈川県との県境近くだ。今日のコースは単純明快、山中湖畔から登って神奈川県に入り、西丹沢の主稜線を縦走して下りるだけ。言うは安し、であるけれど。

近くのセブンイレブンで食料補充。そしてAM9:18、平野交差点から道志みちをトコトコと歩き始める。

この時間、交通量はまだ少ない。やがて前方に、見覚えのある赤鳥居が見えてきた。

←前のコースへ戻る |

平野~高指山~大棚ノ頭~樅ノ木沢の頭~菰釣山(1,348m)

AM9:25、石割山の登山口となるこの場所からスタート。

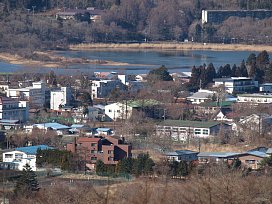

来た道を僅かに戻って、左折。民家の点在する集落に入る。平野と言うだけあって(?)、ここらへんはほとんど真っ平ら。建物もポツ、ポツという感じで、なによりテニスコートが目立つ。さすが団体バスが乗り付ける、テニス合宿のメッカ。

――もっとも、それは夏場の話。オフシーズンの今は、どこには誰一人見当たらない。ただの空虚な空間。

その空間越しに巨大な富士山が見えている。反対側には、これから歩いていく薄茶色の西丹沢稜線が見えるけれど……はっきり言って、富士山と比べてしまうとただの丘だ。標高1,100m級、とは言え、山中湖の湖面を基準にすると高低差は200mに満たない。

早足で進み、県道730号に出る。左折すると、西丹沢へ向かって一直線の道となる。

――左は緑でアバタの灰色・石割山、右手にカヤトの黄金色・鉄砲木ノ頭。そして、両脇には相変わらずのテニスコート。標高1,000mの冬の朝なのに、意外にも寒さは厳しくない。陽射しが暖かいせいもあるのだろうか、手袋が無くても耐えられるぐらいだ。

やがて県道は大きく右にカーブして三国峠へ向かうところ、東海自然歩道は道なりに真っ直ぐ進む。

少し進むと左右に道標があって、共に左を示している。飲料自販機がある――これが山梨県の最後の自販機だろうか?

示された通り曲がると、道はダートへと変わる。

もう一度右折、ここでようやく融け切っていない雪が現われた。

――今年はやっぱり雪が少ないみたいだ。今朝のバスでは積雪のあるところも通ったけど、山中湖へ下りていくとあっけなく消えてしまっていたし。まあ、太平洋側での積雪は2-3月が相場なんで、まだ時期が早いということかも知れない。

木々に囲まれ、見晴らしは失われた。

右折の道標。細い山道を指し示している。いよいよ、ここから登りが始まるようだ。

落ち葉をサクサク踏み締めながら、上っていく。

背後が気になる。……もちろん、富士山からのプレッシャー。今まで、朝のうち晴れていても、山頂に到達すると曇ってしまって富士山が見えない、なんて事を何度繰り返してきただろう?

ただ、今日は空に雲ひとつ無い、大丈夫――と、頭では分かっていても歩は自然に早まる。

道は一様な傾斜で真っ直ぐ上がって行く。周囲の木は落葉樹、明るい。

息が切れた。車止めゲートを越えると、林も切れた。

一面、枯れ草色の世界――クリーム色の世界、と言った方がよいかも知れない――カヤトの草原。

東海自然歩道でこれだけ見事なカヤトというのは記憶に無い。まだ見ぬ山之辺コース・倶留尊山がそうかも知れないけど、本線コースではここが一番の名所(?)かも。

前方、直ぐ近くに高指山のピーク。その山頂に幾つか枝ばかりの木が並んでいるので、良く見える。

そして悲しいかなハイカーの習性――右へ逸れていく東海自然歩道を見逃し、山頂へジグザグに登っていく直登コースへ入ってしまう。

盛大に息切れを起こし、余儀なく小休止を入れながら登っていく、なんとか稜線到達して、東海自然歩道に再合流。

そこから10秒で高指山山頂。標高は1,174mだ。時刻は、AM10:14。

――10時には着くだろう、と思っていたので少々がっかり。とは言え、ここで先を急ぐのも本末転倒。富士山からその右方に連なる南アルプスの3,000mの山々、富士を取り囲む山々、樹林越しに箱根や西丹沢の山々などを堪能。重い望遠レンズ持参してきて良かった……。

見慣れた富士山。

見飽きない富士山。

滞留時間は10分。高指山を後にする。

鉄塔脇を通過したら、しばしの下り。落ち葉と霜柱を踏み締めながら滑るように下っていく。

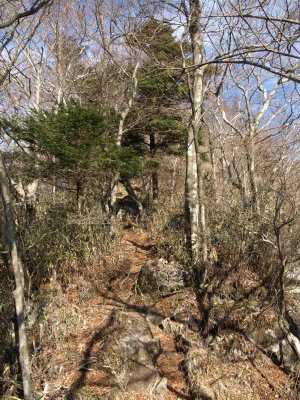

やがて道は樹林帯に没する。葉は無いけど枝が濃い! ほとんどトンネル状態。ただ、道筋自体は明瞭。

バラシマ峠に着く。高指山からものの5分。ここからは上り、まだ足慣らしレベル。

高指山までは3度登ったことがあるけれど、高指山から菰釣山までの区間は一度しか歩いたことが無い。しかも、その時は逆方向、大滝橋から高指山の日帰り縦走。

その時の朧げな記憶によると、嫌と言うほど西丹沢の峰々を越えた後、林相がガラリと変わって「富士の領域に到達したんだ!」という実感を得た覚えがある。

――今、その記憶を巻き戻しているような感じ。そうそう、確かこんな道だった、という懐かしい記憶……。

少し上り返して、富士岬平。展望は高指山と瓜二つ。むしろ南~東方の眺めはこちらの方が良いくらい。

その後は、緩いアップダウンの道を気分良く進む。まだまだ楽な区間だ。ペース配分的には、今回のコースは最初は頑張らないほうがいい。

昔の記憶を手繰り出すなら、この先のアップダウンはエスカレートする一方。もちろん、それは地図を眺めても分かる。だから、どれだけスタミナを残して後半戦に突入出来るかが、踏破成功の鍵。――なんか、マラソンに似ているかも知れない。

ちなみに、登山道に人のいる気配はまったく無い。正月休みにこんなところを歩いているような酔狂なニンゲン、そうそういないだろうしなあ。

だんだんと森の深くへと侵入していく。

クサリ場が現われた。丹沢としては当たり前だけど、東海自然歩道的にいいの? と思う。老若男女でも歩ける自然歩道にクサリは似合わない。

ちなみに、8年前にもこのクサリはあった。今でも変わらぬ真新しいクサリ。ありがたいことに、ちゃんと道のメンテはされているっぽい。

……というか、全然クサリが必要そうな場所じゃないのだけど。

十字路の山伏峠分岐に着く。「環境庁の」東海自然歩道案内板が立っている。右が本コースで、左が山伏峠。

そして正面が大棚ノ頭山頂へ続く尾根道。山頂まで0.1km、ということで寄り道することに。ところが、登り始めてすぐに息が切れる。そうだ、ここは酷く急勾配だった……と思い出すものも後の祭り。ゼイゼイ言いながら大棚ノ頭山頂に到達。AM11:07。

標高1,268m、周囲は木立で見晴らしは無い。昔は万歳すれば富士が捉えられたけど、今ではとても無理。毎度の事ながら、木々の成長の早さには驚かされる。

ここ、大棚ノ頭は西丹沢の入口という印象がある。でも……冬至から2週間しか経っていないこの時期、11時を過ぎてこの位置というのは結構ヤバいんじゃないか? ペース配分を理由に少し手を抜いていたかも。

ちょっと、気合を入れ直さねば。――分岐に引き戻る。

勢い込んで歩き始めたものの、直ぐに引っかかってしまう。南に久々の展望地が現われたせい。富士は見えないけど箱根方面の眺望が素晴らしい。

――これもいつものことだけど、どうも天気が良いと歩行ペースが落ちてしまう。足を止めて色々なものに見入ってしまうからだ。かと言って、じゃあ天候が優れない日に歩きたいのかと問われれば断然否! 何事にも色気は大事なのだ。

とは言え、予定から30分以上遅れているのは具合が悪い。まあ、幸いなことに西丹沢自然教室発のバスは暗くなってからもあるから遅れても……いやいや、大滝峠上からの沢沿いのあの道は暗闇の中では歩きたくない……と、良く知っているからこその逡巡。

とりあえず頑張るか、というグダグダな結論になるのも何時もの事。

東海自然歩道歩きは、道を見付けながら歩く旅。大阪からここまで歩いて、そういう実感がある。

ただ、自分にとって、こと丹沢に限っては追憶の山旅。そして、丹沢の中でも畦ヶ丸以西の西丹沢地域は特別なものだ。単峰登山で登られる畦ヶ丸・菰釣山こそ例外だけど、それ以外の山道でハイカーの姿はほとんど見ない。なので、縦走している人を見かけたら、その人は東海自然歩道を歩きに来ているのだと言っていいくらい。

鉄塔のある鞍部からひと上りする。ここが、水ノ木分岐。西丸・東丸というマニアックな丹沢愛好家が目指す山々への尾根分岐点。

そして再び、富士山が見えた。ここまでのピークではスッキリと見えていたので、樹林の間から、という窮屈な構図は久し振り。

稜線をさらに東へ辿る。

東海自然歩道で言う高指山からモロクボ沢ノ頭までは甲相国境尾根と言って、甲州・相模の国境となっている。ただ、コース案内板などを見ると、尾根上はすべて相模側=神奈川県管轄のようだ。まあ、丹沢山地と言うと神奈川県だからだろうか。

AM11:31、石保土山に到着。登山地図には「展望良い」とあるけれど……相変わらず、展望は悪い。

昇降が激しい。いよいよ丹沢稜線が牙を剥き出してきた。

高度も増してきた――株価のように、刹那では分からないけど大局を見ると上がっている、というような感じで。

高度1,300mを越えて、西沢ノ頭到着。ここで1,300m固めに入りたいところだけど……その後、あっけなく下げる。

その鞍部では南方への展望が開けた――不老山を始めとする西丹沢前衛の山々、箱根、そして手前、大栂・椿丸といったほとんど無名の山々。そう、山梨・静岡の県境より内側の神奈川山北町の山々には登山道が切られていないのだ。とてもマイナーな山域。

ここで、今日初めてハイカーと会う。

西丹沢の山々の向こうには、緑の大野山が見えている。西丹沢の前衛の山の1つで、牧草地の山頂からは西丹沢・足柄平野双方の眺めが抜群という特徴がある。

――いま、その大野山と足柄平野を、ちょうど反対側から眺めている。そして、小田原の街、太平洋の大海原。

すこし、郷愁を感じる。

箱根の山も良く見えている。

――あそこも結構歩いた。デジカメを買ってから初めて山に登った時、箱根外輪山の尾根から見下ろしたカルデラ地形の箱庭感が、今思うとそれまで2次元の世界を見ていた自分の視点を3次元に引き上げてくれたような気がする。ざっと10年前のこと。

それ以来、山を時々歩くようになった。山だけでは無く……デコボコしたところを、上へ、下へ。

樅ノ木沢の頭到着、PM0:06…ついに午後になってしまった。

ちなみに、丹沢で言う山の名前の「頭」とは、"沢の源頭"の意。なので、樅ノ木沢の頭は、樅ノ木沢という沢を登り詰めたところにあるピークと言うことだ。

それはともかく、その名の入った指導標も新しくなっている。神奈川県もこの自然歩道(いや、に一応予算を投じている、ということなんだろう。

さらに進む。同じような景色、同じようなアップダウンが続いて、つまらない。車道歩きは文句を言うくせに、山道も山道で変化を求めるなんて人間も身勝手なものだ。

油沢ノ頭到着、PM0:15――樅ノ木沢の頭と同じように真新しい指導標、同じようなベンチ、そして、同じように木立に囲まれている。標高までほぼ一緒ときた。

菰釣山を左から回り込むように、下って、上って、ブナノ丸に到着。ちなみに丹沢の山に良く~丸、という名があるけど、その理由は……知らない。山を船に喩えたのか?(それとも逆?)

菰釣山まで0.7km。でも、脚の疲労が濃い。計算外に疲れている。アップダウンが多いとは言え、100mオーダーで上り下りしているわけでは無いのに。

動かない足に鞭打ちながら名も無きピークに上がると、久し振りに好展望。富士山もくっきり見える。よし、まだ雲が懸かっていないぞ!

というのは、じつは菰釣山山頂からの富士撮影を狙っていた。じつは、未だにこの山からの富士撮影に成功していなかったため。

そして笹の道。良く覚えている。菰釣山手前の最後の道だ。正面には菰釣山山頂部が見えている。あとひと登りだ。がんばれ!

PM0:50、菰釣山山頂到着。この絶景地に、今、ハイカーの姿は無い。東海自然歩道ウォーカーが一人いるだけ。静かな、静かな山頂。

……うーん、でもなんか木々が育って南側の展望が厳しくなってしまったように感じる。東と北には元々ほとんど展望は無いし。

ゆえに西へ向き直る。

先のコースへ進む→ |