紅葉台コース ≫

東海自然歩道 ≫

富士五湖

- 最終関門への序章 -

【踏 行 日】2007年11月上旬

【撮影機材】OLYMPUS E-410, ZD14-54F2.8-3.5, ZD50-200F2.8-3.5, CASIO EX-P505

- …富士宮駅-(富士急行バス)-紅葉台入口~紅葉台入口

- 【アプローチ】新富士駅発の快速バスは富士宮にも寄る。降車は、紅葉台入口バス停より氷穴バス停の方が近い

- 紅葉台入口~三湖台~五湖台~大田和~富士ビジターセンター

- ★★☆ 前半は足和田山の軽ハイクコースで大展望。後半はフラットな高原歩きで、地道は最後のみ

- 富士ビジターセンター~富士浅間神社~忍野~大平山~山中湖平野

- ★★☆ 前半はフラット。序盤の国道歩きが辛い。忍野も少し傍らを通る。後半は石割山稜ハイクで大展望

- 山中湖平野~旭日丘-(富士急行バス)-御殿場駅…

- 【帰路】平野バス停の便が無ければ、4.2km離れた旭日丘バス停へ歩くしかない。バスは御殿場駅行き

…富士宮駅-(富士急行バス)-紅葉台入口~紅葉台入口

11月上旬といえば、標高1,000mを越える高原では木々が色付き、3,000mを越える高山では積雪が本格化するという季節。

そして、今日は狙い済ましての東海自然歩道富士北麓コース。来年春までに高尾まで踏破する、という目標に向かってラストスパートに入っているけれど、今日のコースは「一気に」ではなく「じっくりと」味わって辿りたい区間だ。なにしろ、富士山にもっとも肉薄する区間。従って、空気が澄み、紅葉が最盛となる季節にあてがった。

――さあて、狙い通りうまく晴れてくれるのか? 天気予報はまあまあだったけど、いざ勝負!

といわけで、空を気にしながら列車でアプローチ。太平洋上の雲の多さが気になったものの、JR身延線で内陸に向かって進んでいくと雲が次第に取れてきた。車窓にはスッキリと富士山。さすがに大きい。よし、ここまでは順調……。

JR富士宮駅に到着。列車を降りて北口から出る――ビルの合間から富士山が見えた。鋭いピーク。宝永山のでっぱりも目立ち、まるで普通の山のよう。

と、あまり余裕が無いのだった。バスターミナルへ下りると、富士急バスが到着。乗り込む。

発車。乗客は5~6名。富士宮市内で祭りの行列に引っかかったけれど、その後は国道139号を伝って一気に北上。車窓の右手には富士山がチラチラと見えているけれど……北山麓に白い雲が懸かっているのが見えて来た。

紅葉台入口バス停に到着、バスを下りる。

国道を西へ向かって歩き出す。広々と開放的な高原。人の姿は無く、時々車が走り通り過ぎていく。左手の富士山は――霞みかけている。光の加減もあるけれど、そもそも山際に雲の量が多い。

10分ほど歩くと森に入り、ガードレールが現れた。そこが東海自然歩道の入り口。

←前のコースへ戻る |

紅葉台入口~三湖台~足和田山(五湖台)~大田和~富士ビジターセンター

国道から森に下りるとすぐに三叉路。東海自然歩道との合流点だ。左には国道を潜る地下歩道、そしてここには東海自然歩道のイラストコース案内板と説明板が立っている。「モデルコースとして最初に造られた」旨の表示。

――そして周囲は見事な黄葉。朝陽が差し込み、秋の朝の冷気が身をしゃきっとさせる。先ほどの国道での気温標示は10℃とあった。まったく、これ以上無いくらい素晴らしい気候。期待が高まる。

AM9:33、紅葉台へ向かって歩き始める。高度は、この地点ですでに1,000mあるので、高度差にして150mほど上がるだけ。

気分良く歩を進める。少し勾配が出てきたと思ったら、木立の広場に飛び出た。

紅葉台の解説板があるけれど、まだ紅葉台では無いはず。人の姿が10人弱――小さなザックを背負っている人がほとんど。

北側には窮屈ながらも西湖への展望。そして南側には大展望……富士山は雲を多くまとわりつかせた姿であった。うーん、残念。

雲は取れるだろうか? 期待薄だけれど、山稜線を登り始める。

広い道を上がっていくと建物が見えた。レストハウスだ。ここが紅葉台、AM9:57。

というか、ただの駐車場。紅葉の木もあまり無い。展望もほとんど無い。というわけでレストハウスの屋上にある展望台に上がる。

――大勢の観光客。ただ、富士山は上半分が雲の中。あとは、青木ヶ原への展望が良い。本栖湖と毛無山が良く見える。

紅葉台を後に、山稜線を東へ。道がかなり平坦で、道も広くて快適。小走りでいける。

ただ、日が高くなってきて黄葉もあまり見られないとなると、普通のハイクと変わらない感じもしてくる。ロケーションは最高なのだから、もうちょっと展望があれば良いのに、と思う。

――五湖台と三湖台の分岐。

三湖台を選択。すると周囲の木々が切れて、赤土の広場に出た。三湖台だ。AM10:08。

ベンチやあずま屋、各種解説板。ザックを背負ったハイカーもいるけれど、紅葉台の駐車場から上がってきた人が多そうだ。20人くらいいるだろうか? この眺望を肴に歓談したり写真を撮りあったりしている。

確かに、素晴らしい眺望。

何と言っても、西に広がる青木ヶ原の大樹海がすごい。周囲を山々に囲われた山上のカルデラ湖と言えるくらい、果てしなく樹海が広がっている。圧倒的なスケール感――季節柄、今は緑とオレンジの斑模様だ。

その上には南アルプスの高峰――聖岳、赤石、荒川、塩見、農鳥、間ノ岳、北岳という3,000mの峰がきれいに横一線。

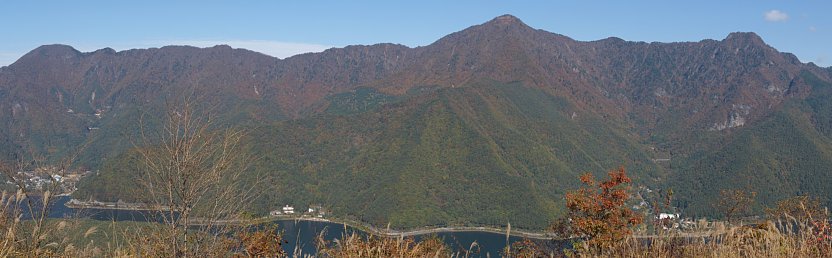

視線を北に転じると1,700m級の富士北面の山々。あの、十二ヶ岳のハードな稜線に苦しんだことを懐かしく思い出す。眼下には横に長細く西湖。

そして、南南東の方角が富士山なのだけど……もう山麓から全て雲の中。辛うじて山頂が覗いている。ここまで東海自然歩道を歩いて来たけれど、富士眺望には心底見放されている。

20分近く滞留した後、三湖台を後にする。最初は丸木階段の下りだけれど、そのうち上りに転じる。三湖台までは大勢いた観光客の姿も、この区間に入ると見られない。時折、ハイカーとすれ違うのみに。

再び色づいた木々が多くなってきた。

ラストスパートと言っても、東海自然歩道本線は今回含めて10コースほど残している。全体の3割、300kmほどだ。中には愛知県や静岡県という、ここより西方の区間も結構残している。変則的なセッション・ウォーク――四季のある日本だと、どうしても季節を考慮して歩き順を決めたくなってしまうせい。

ただ、メリットもある。今日は残念ながら富士山をきちっと捉えられなかったけれど、まだ歩いていない前後のコースを、富士山の確実に捉えられる季節にセッティングしてやれば良い。そういう柔軟さはある。

デメリットは明瞭。計画通りに歩けない場合は踏破計画がズタズタになること。今日も山中湖平野までという歩行計画を立てているけれど、正直、背伸びした計画だ。だから三湖台で20分時間費やす余裕など、まるであった筈も無く……。

遅れを取り戻すべく、頑張って歩く。周囲にはカラマツが目に付くようになってきた。カラマツの黄葉を目にすると、高原に来たのだと実感する。

そして薄暗い林を抜けると、木立の中の広場に出た。展望台が立っていて、二等三角点がある。ここが五湖台――足和田山だ。本日のコース最高到達点。AM11:02。

ハイカーが数人いて、お昼時なので食事などを摂っている。三湖台に比べると、遙かにこじんまりした風景だ。周囲は樹林なので、眺望もあまり無い。

というわけで、展望台に上る。五湖台というからには、河口湖、山中湖を加えて富士五湖全て見える、というのは昔の話らしい。今では周囲の木々が育って、近くの河口湖でさえ、樹間からようやく見える、といった按配。

そして富士山。

……頭を雲の上に出し、状態から変わっていなかった。それでも、昼の日差しを受けて山頂の雪の部分がテラテラと輝いている。山頂直下の雲はグラデーションになって、眼下の青々とした樹海まで滑らかに変化。

富士山の東山麓には山中湖が見えている筈だけど、それも雲の中にあって見えない。今日の目的地が見えると、モチベーションが上がるのだけどなー。

やや欲求不満のまま、展望台から下りる。

東海自然歩道のコース案内図を確認。案内図と言っても山梨県のそれは簡単なイラストマップ。ここは紅葉台コースで、その先は剣丸尾コース、大平山コースへと続く。

……まだ先は長い。

ここでも、また15分も滞留してしまう。借金が膨らんできた。やばい。

下山開始。下山道の方角が南に転じると、急下降を始めた。東西に長い足和田山稜を南に下るのだから、当たり前だ。

スピードを出して下る。鮮やかに色づいた樹木の葉が足を止めさせようとするけれど、いちいち止まってはいられない。一気下りだ。眼下に樹海の大海原が見下ろされる箇所もあって、高度感は十分。

一生懸命下る。汗ばんできた。と、眼下に車道が見えてきた。登山口だ。

AM11:38、大田和の登山口に飛び出す。結局、距離2.0km、高度差350mあまりの山道を20分でクリアした。この後はどうせ平地歩きなので、スタミナ切れを気にせず下ったせい。

車道脇に車が2、3台停まっている。ここから東へ向かっての車道歩き開始だ。

東海自然歩道にはよく現れる山里歩き。ただ、高度1,000mの地ともなると、どこかしら雰囲気が違う。

左折し、大田和の集落へと入っていく。……背後の足和田山が気になる。黄葉に彩られていた山。

集落の外れまで来ると隠れるように道標があって、右折を指示。

右に曲がる。すぐに県道714号にぶつかった。道標はと見回すと、左手、県道の少し先にそれが見付かった。右折、すぐ左折で方角は歩く方角は東のまま。

周囲は開放的な畑地帯。雲の中にあった富士山の山頂部がチラりと見えて、また隠れていった。

道なりに歩いていくと4車線道路にぶつかった。国道139号だ。車がビュンビュンと往来している。

信号機は――無い。これを横断するのか。かなりの難所だ。横断歩道前で横断者が待っているからと、停まってくれる車は無い。

対岸を見ると、コースの続きが樹林のダートの道となって続いている。

左右を良く見渡す。車の列は、途切れない。そりゃそうだ、観光シーズン週末の富士パノラマライン。左に見える信号機の交差点まで迂回が正解だろう。

――でも待ってみる。結局、3分ほど待ったら渡ることが出来た。ダートの静かな道へ。

東海自然歩道の他の区間であったら、林道歩きは代わり映えのない無い景色の中、ただ歩いていくだけのことが多い。でも、この道はただの林の道では無く――そこかしこに洒落た建物が埋もれている。どうやらこのあたりは富士裾野の別荘地らしい。林も杉やヒノキでは無く、アカマツが目立っている。

そんな道を、まっすぐ東に歩いていく。

道が幾つも交差していくものの、東海自然歩道の指導標も要所に立っているので迷うことは無い。ただ、この山梨県の道標は、コースが「東海自然歩道」とだけ書いてあって、コースでない方角には地名が書かれていることが多い。

確かに、この道を歩く人の内、東海自然歩道を辿っているような人はごく少数だろう。現地の案内標識としては、これで正解。

お昼時の、どことなく気だるい雰囲気。道脇にはコテージなどもあり、色づいた木々で囲まれている。この林はどこまで続いていくのだろう?

と、思ったら林を抜け出た。道標があって、左右を指し示している。進むべきは「河口湖町 船津」か「国道139号線」か。

――右折、船津方向を選択。そして、道標は無いけれどすぐに左折、東進キープ。

広々としたキャベツ畑の中の道を進む。視界は全方向に開けている。右手、北方には御坂黒岳から三ツ峠山、右手には富士山――ただし、相変わらず雲の中。これだけ青空が見えているのに、富士の峰だけは奥ゆかしく身を隠している。……もう昼間は諦めた。夕方に期待だ。

そして、前方には杓子山とその下――ジェットコースターの軌道が見えている。富士急ハイランドだ。愛知県で見た犬山遊園のそれを思い出す。

周囲は町郊外の風景であったのが、畑も減ってだんだんと住宅地めいてきた。河口湖の南に延びるエリアだ。

二車線の道を跨ぐと、工事中通行止めに遭って小さく迂回。やがて、用水路脇の道となる。

船津登山道へ伸びていく二車線道を横断する。この道は車で何度か走っている。東富士五湖道路から下りて河口湖船津へ向かう時に使っていた道だ。その記憶が微かに呼び起こされる。

――再び緑が多くなってきたようだ。次の2車線車道の向こうには「山梨県富士ふれあいの村」の入り口。街路のツツジの紅葉が綺麗だ。やっぱりこの時期は色鮮やか――華やかではないけれど。

正面に白亜の立派な建物が見えてきた。RKをあしらったマーク……ホテルレジーナ河口湖。このまま進むと国道に出てしまうと思ったら、ホテルの横に指導標が立っていた。指し示すは森の中。地道の遊歩道が伸びている。

そちらへ進む。――土の感触は安らぐ。その上に折り重なる落ち葉が足裏の感触をさらに柔らかくしてくれている。

途中に剣丸尾溶岩流の解説板が立っていた。この剣丸尾コースは車道歩きで終わるのかと思っていたけれど、ようやく自然歩道らしくなってきた。

と、2車線道路に出た。スバルラインかと思ったけれど、外れ。もう一度、木立の遊歩道へ。

そして、今度こそ富士スバルライン。この道は車で河口湖口5合目へ向かう時に2回ほど使ったことがある。今日は左右を良く確認して、歩いて横断。

その先に立派な建物が立っていた。山梨県立富士ビジターセンター。到着はPM0:56。

先のコースへ進む→ |