大名倉-田口-岩古谷山-仏坂峠-棚山高原 ≫

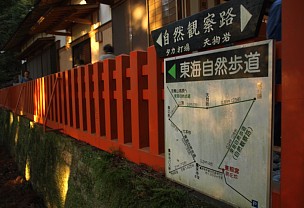

東海自然歩道 ≫

←前のコースへ戻る |

宇連山分岐~棚山高原~瀬戸岩~玖老勢峠~鳳来寺山(695m)~鳳来寺~行者越~三河大野

宇連山分岐、PM1:08に出発。

最初に目指すは4.8km先の棚山高原。いったん峠に下りて鳳来寺山に登り返すという今日のコース採り、11月下旬という日の短さを考えると時間に余裕は無い。

それでも暫くは比較的フラットな道の筈。ここで距離を稼ごう。

道は、宇連山稜線の右手を巻いていく。

単純だけれど歩きやすい道。笹が多いけれど、道を隠すほどじゃない。良く整備されている。

水場を通過。愛知県のコースを歩いていつも思うのは、案内や休憩施設が充実しているということ。安心して歩ける。

ただ、このような道が鳳来寺山まで続くなら飽きてしまうだろうな、とも思う。やっぱり、変化はあって欲しいところだ。

高度にして150mほど下ると林が薄くなり、次の瞬間には林道に下り立っていた。棚山林道だ。

ここからずっと林道歩きかなあ、と思いながら3分ほど歩いていくと、右に逸れろという道標を発見した。そちらに進む。

ススキの揺れる地道を経て、再び林の中へ。まっとうな山道だ。でも、林道も左上に付かず、離れずのよう。

案の定、6分ほど歩くと再び林道に合流……この先もこんな感じで林道に絡むのかなあ。

林道を逸れ、山道へ。

――相変わらずの樹林帯。ただ、水の流れがあるだけで雰囲気は随分柔らかくなる。そして、その水面に黄葉が映し出されていたりなんかすると、まさに山の秋を実感出来る。

ゆっくりしていきたいところだけど……日が少し傾いてきたような気も。秋はこの刹那性が、良いところでも悪いところでもある。先を急がなきゃ。

PM1:44、大島の滝だけど……なかなかスッキリとは見えてくれない。けっこう大きい滝なんだけどなあ。

再び山腹を巻くような道になると、右から棚山林道が合流してきた。

――以後、林道歩きとなった。谷側に山道は無いものかと探ったけれど、無さそう。道は上り調子になって、そのお陰か見晴らしが出てきた。……あれは寧比曽岳だろうか。思えば、田口から山に登った後、西方に見える景色は一向に変わらないように思えてしまう。

標高1,000m以下の低山がどこまでも連なっていく、この奥三河という地域。眼前の風景と地図、さらにコンパスを突き合わせても、なかなか山座同定できない。突き抜けたピークや特徴的な峰が少ないからだ。そもそも、愛知県は中部東海地方に属しているのに著名山岳がほとんど無いのだし。

――そんなことを思いながら。林道歩きは続く。

早く鳳来寺山への登りに入りたい気持ちがあるので、自然に足は早くなる……棚山高原はまだか。

ただ、林道歩き自体は快適。路面も良いし、見晴らしもところどころにある。道脇をススキが飾り、たまに色付いた樹木も現れる。何も考えずに歩くには良い道。

加えて、今日は天気もすこぶる良い。AAランクだ。――週末の休日にランク付けをするようになったのは何時からだろう? とにかく今日は快晴、空気の澄む盛秋、ということで事前予測ポイントも高かった。

そして実際も素晴らしい条件となった。他にも歩きたい場所は幾つかあったのだけれど――

それらの候補を破り、最終的に歩くことに決定したのがこの「東海自然歩道・鳳来寺山コース」。限られたリソースの中、今年に限っては東海自然歩道歩きを最優先にプランニングしている。なにせ来年春に東京に到達する、という計画が決定済みなのだから。

と、林道の右手に道。東海自然歩道の指示もそちら。いよいよか? 林道から離脱する。

薄暗いヒノキ林に入っていくと――小屋が幾つか並んでいた。バンガローの廃屋だろう。窓が開けっぴろげで、風雨の侵入を許しているものも多い。棚山バンガロー跡地だ。

中央まで進む。川売集落と鳳来寺山の分岐がある。このあたりには落葉樹も多く、その上部には陽が燦々と当たって今は黄金色に輝いている。雰囲気は、逆に明るいくらいだ。

――それでも、誰もいない。あたりを包み込む静寂。

鳳来寺方面へ曲がると「愛知ワンダリングキャンプ協会」の札のついた小屋があった。「メッセージノートに記入を」

前方、林のトンネルの向こうに休憩舎が見えている。そこへ出ると小狭いススキの広場、“棚山高原”の標示。PM2:19。

東海自然歩道上には朽ちたレジャー施設が多い。それは、東海自然歩道が「国民的」自然歩道であったころの名残なのか、それとも単純に先に施設があって、そこにたまたま東海自然歩道が引かれただけなのかは気になっているところではある。東海自然歩道を歩いていると、たまに過去を旅しているような気がしてくるからだ。

失われた時を巡る、歩き旅。

道に解説板が立っていた。「瀬戸岩」と書いてある。そちらに少し寄り道。

おそらく棚山高原の南端に当たるのであろう岩壁の真上に出た。そして前方には素晴らしい見晴らし。眼下には玖老勢の集落があって、右手には……巨大な絶壁。これが瀬戸岩だろうか?

コースに戻る。そして針路が、これまでの南西から南東へと変わる。棚山国有林の解説板を過ぎ、「東海自然歩道絵図」を過ぎると道は下り始めた。棚山高原からの下山路だ。地図の等高線を数えてみると、峠までの高度差は300mだった。

従って、勾配は急。途中には、岩場も階段もある。

その見返りとして、時折、前方の眺望が開けて鳳来寺山を確認できる……でも、なかなか大きくなってくれない。

道は良く整備されていて、愛知県お得意の休憩所も散見。もう“敵”は時間だけだ。

下りに下って……玖老勢峠に到着。時刻を確認、PM2:50。さあ、日没まであと2時間!

ここから、いよいよ今日の目的地・鳳来寺山への登り。ちょうど身体も冷えてきたところなので、ここで頑張ろうと勢い込んで登っていく。

ところが――足が思うように上がらない。階段の途中でも足が止まる。思いの外、疲労が蓄積されていたことに気付く。宇連山にハイピッチで登ったダメージがここに来たか……。

幸い、すぐに上り勾配は落ち着いた。穏やかな稜線道となる。よし、ここで体勢立て直しだ。

暫く進むと岩にぶち当たった。そこに「犬戻り」という標示。犬も引き返す難所、という意味だろうか?「馬返し」なら良く聞くけど「犬戻り」とは。

岩の左には階段が張り付いている。それを伝ってクリア。

ただ、上り勾配は終わらなかった。厳しい登りが継続するようになる。高度を取り戻したせいもあるだろう、気温もだいぶ下がって肌に冷気が感じられる。

もっとも、激しい運動をこなしてむしろ身体は火照っている。息も弾む。

岩も多くなってきた。鳳来寺山は岩山だったっけ? 宇連山からはそんな風には見えなかったのだけど。

クロ岩を回り込んだところで休憩を取らざるを得なくなった。しゃがみこんで息を整える。きつい……。

そして、その先の岩稜の上で、大展望が開けた。宇連山、明神山、南アなど相変わらずスッキリと見える。今日はもう大サービスだな……。

長い階段上りを経て、手摺のある岩稜へ。スリルのある道だ。この場所からの展望も絶景。山頂にも、もう少しで着くはず……と言うか、そろそろ着いてくれ!

もう1つ大きな岩を回り込むと、ふいに道が穏やかになった。黄葉に彩られた小路――弱々しい夕暮れ時の木漏れ日が、あたりをふんわりと包み込んでいる。

そして――。

PM3:34、鳳来寺山の山頂に到着。

誰もいない。と言うか、ハイカーの大勢いた宇連山山頂からここまで、人っ子ひとり見なかった。良い道だと思うのだけど、さすがに日帰り周回はコースタイム的に厳しいということだろうか。

今の時刻、西日が射し込んでいて山頂は明るい。「鳳来寺山」解説板や東海自然歩道のコース案内板もある。見晴らしは、木々の間に僅かに得られる程度。

さあ、今日の所期の目的は達した。後は無事に山を下りるだけ。

ちなみに、この山頂からは自然観察路が分岐している。そちらも良さそうなのだけれど、今度いつか来た時のお楽しみに取っておいて、今日のところはコース本線を下る。

南に下り始めると直ぐに鳳来寺の奥の院に着く。そして、ここにチラホラ人の姿――ハイカーではなく、参拝客だ。そろそろ人の領域。

奥の院付近に岩稜の天然見晴台があって、ここからの眺望も見事。山あいに張り付く鳳来寺門前町も見下ろされ、高度感もたっぷり。鳳来寺に来たなら、ここまで登っておきたいものだと思う。

ただ、西方が暮れなずんできた。このまま夕陽が沈むまで眺めていれたら、と思うのだけど……無理。先を急ぐ。

道はさくさくと捗る。六本杉、勝岳不動を過ぎると青瓦の社が見えてきた。……鎮守堂だろうか?

さらに下ると、立派な建物の脇に出た。その先は広場――大勢の人がたむろっている。建っているのは鳳来寺本堂。「鳳来寺もみじまつり」ののぼりも立っている。PM4:03の到着。

確かに賑やかなのだけど……真横から来る秋の残照に当たって、どこか物寂しげだ。紅葉時期もそろそろ終わって、冬に備える時期。今日の歩きもこの鳳来寺が最後の見所。そして……自身の東海自然歩道歩きも、既に最終局面に入っている。

一度、表参道の階段を下りて行ってしまったけれど間違いと気付いて引き戻る。良く確認すると、東海自然歩道は東照宮の前を通って駐車場へ向かう道を辿るようだ。

その鳳来山東照宮。参拝しようと階段を上がったものの、人の長い行列に諦める。

――参拝も今度来た時のためにとっておこう。この先、日のあるうちに歩き抜けたい区間が残っているのだし。

鳳来寺は海抜450mの高所にある。そのため表参道を歩いて登ってくる人は少なく、ほとんど鳳来寺山パークウェーを使って車で登られるようだ。

その駐車場へ向けての車道――の途中に東海自然歩道のコース案内板と道標があった。左折を示している。そして、大野まで6kmという標示。

階段を登って尾根道へ上がる。

ここから行者越だ。6kmの下りは頑張れば1時間。ただ、暗くなってくると転倒防止でスピードが落ちる。果たして、狙っている列車の時刻に間に合うだろうか?

最初こそ上り勾配であったけれど、すぐに緩やかな下りが続くようになる。確かに、スピードは出しやすいところ。ただ、岩場もあって気は抜けない。

下り勾配も急になってきた……と思ったら歩道橋。行者越歩道橋だ。帰宅の時間だからだろう、鳳来寺山パークウェイを走る車は多い。歩道橋上から見ると、三河の山並みに最後の残照が当たっているところだった。

さらに別の歩道橋を1つ渡り、ずんずんと下っていくと林の中に湯谷峠の標示。ベンチが寂しく1つだけある。ここを左折すれば湯谷温泉ということだけれど、もちろん、コースは右、三河大野へ。

日没を過ぎてあたりは急速に暗くなってきた。ただ、高度も300mを切るところまで落としている。もう少しだ。

――勾配が緩み、ほとんど平らになってきた。道幅も広がり、車の轍がつくようになった。下山は無事クリアしたようだ。

あとは時間だ。駆け抜ける。

林を抜け、集落に出た。引地だ。民家の窓には明かりが灯っている。PM4:56。

道標に従って、飯田線の踏切を渡る。ここで右か左か迷ったものの……左へ進み、畑と民家の間の道を抜けていく。

見えてきたのは古びた吊橋。渡る。――川の上は、もう本当に暗い。川面は、空を映して群青色。

宇連川の左岸、不動滝があった。ただ、暗くて何も見えない……。水音から察するに、ささやかな滝みたいだけれど。

さて、道の先はどこにあるのだろう、と夜目を効かせて探ってみると上へ向かう道が見付かる。ライトを出すべきだろうか?

結局、手探りで上る。出たところは――車が往来する国道151号。

国道ではなく大野集落を貫く旧道を通るよう、指導標が指示している。そりゃそうか。

大野集落を歩く。狙っていた列車の時間は無理そうなので、走るのは止めだ。せっかくの雰囲気のある宿場町歩き、一瞬で通り過ぎてしまっては勿体無いし。

……と思いながら歩いていたら見知った場所に。若松屋じゃないか、あれ、まさかもう? PM5:13。

先のコースへ進む→ |

大野~三河大野駅=(JR飯田線)=豊橋駅…

この先の阿寺七滝コースは既に歩いている。

――だから、ここには一度来たことがある。その時は三河大野駅から歩いてきたのだ。

でも、頭は混乱している。一度は列車を一本諦めようと判断したのに、走れば間に合うかもしれないという時間に着いてしまい、気持ちが揺らいでいるのだ。うーん、駅までどのくらいあったっけ? 思い出せない。

飯田線の1本遅れは1時間以上の遅れ。列車の出るのは6分後。

たぶん間に合わないだろう、と思ったけれど……。

走ってみる。国道151号に合流し、ともに大野橋で宇連川を渡る。この橋が長い。

渡り切っても、駅はもう少し先。暗がりの中、三河大野駅が見えてきて――そして、到着。

駅は静寂に満ちていた。誰もいない。列車は既に発った後……

と思ったら列車がやってくる音。まさか!?

慌てて構内に入り、ホームに駆け上がると――下り列車がホームに止まったところだった。

車内に滑り込んだ。セーフ!運の良いことに、列車運行が遅れていたらしい。全く冷や汗ものだ。

飯田線の列車は、豊橋駅に向けてマイペースで進んでいく。