大名倉-田口-岩古谷山-仏坂峠-棚山高原 ≫

東海自然歩道 ≫

←前のコースへ戻る |

千枚田~仏坂峠~海老峠~宇連山

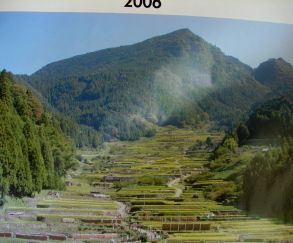

カーブを曲がると、前方が開けた。眼下、駐車場があって、何台か車も止まっている。一瞬、なんでこんなところに駐車場があるのか分からなかったけれど、その先、よく見るとゴチャゴチャした何かが……。そう、今までこれだけの棚田を上から眺め下ろしたことが無かったというだけの話。

PM3:10、四谷の千枚田の最上部に到着。

日本の棚田百選の1つ。もっとも、千枚と言うのはやや大げさらしい。それでも800枚は越えるらしく、数える気にはならない。地滑り跡に作られた「農民の地と涙の結晶」との説明板も。確かに、いつまでも残っていて欲しい光景だ。

時の経つのを忘れてボーッと眺めているには最高のポイント。他の観光客もそんな感じで眺めている。

この棚田の中に下りていって、心ゆくまでこの特異な光景をじっくりと味わいたかった。

――そう、確かに計画段階では、ここでコースアウトして麓にある国道のバス停まで歩いて帰る案もあった。地勢的にも距離的にも、このポイントでコースを区切るのが適当と思われたからだ。しかもその帰路を採れば、よく写真で目にする「下から見上げる千枚田・鞍掛山の三角峰つき」を目にすることも出来る。

しかし、その案は却下された。

展望台から下りていくことは自粛したものの、それでも15分間もこの場所で費やしてしまう。そのことに気付いて、やや慌てる。

そそくさと千枚田を辞し、駐車場から麓へ繋がっているであろう林道に入る。

すぐに林に囲まれる。棚田は木々の間にわずかに見える程度で、もう見晴らしは無いかと思い掛けていたところ、とつぜん樹間が開いた。千枚田を斜め上方から見下ろす素晴らしいアングル。千枚田のごくごく一部のフレーミングとなるけれど、こちらの方が展望台よかリアリティがある、と言ったら語弊があるだろうか。

目に焼きつけ、さらに進む。

仏坂峠に向かう林道の三叉路。指導標には、直進で「海老まで5.0km、1.20分」とある。

だけど、どうせ下るなら千枚田の中を通りたい。もし、棚田の中が通行禁止であったのならこの道がエスケープルートとなると思っていたけど、それもなさそうだし。

現時刻、確かに予定よりかなり遅れている。だけど、ここは覚悟を再確認し、左手「仏坂トンネル 1.5km 30分」と示された方角に進む。

林道を進む。当然、ゆるやかな上り坂。カーブも多い。

時折、谷側の展望が開けて、宇連山に至るポコポコとした山稜線を目にすることが出来る。……思ったよりポコポコ度が大きい。そして、あのポコポコを越えていくんだと思うと気が滅入る。

単調な行程。ただ、西日とは言え季節柄まだまだ日の位置は高い。お陰であまり追い立てられずに歩くことが出来る。

アスファルトの路面に光の斑がぶちまけられている――これはこれで、いつのまにか好きな景色となっていた。

とは言え、身体は正直だ。四谷への大きな下りで結構使っちゃいました、と己が脚が告げている。

計画時、仮に鞍掛山山頂から仏坂峠まで山の稜線コースを辿るとどうなのかシミュレーションしてみたことがあった。登り70m・下り320mの2km強、40分の道と出た。それであれば和市から大野まで一日で辿れてしまう。なぜわざわざ下るのだろう、と思っていた 。

現在、鞍掛山山頂から450m下って200m登っている途中で、しかもすでに1時間半経過している。それでも千枚田に「寄り道」するコースを選んだ東海自然歩道は正解だ、と今なら思える。

短いトンネルを1つくぐると、仏坂トンネル手前の休憩所が見えてきた。

PM3:50、仏坂トンネル到着。

休憩所の脇にコース案内板がある。

さて、ここからさらに登り返して宇連山へ向かう。――だんだん無謀な行為のような気がしてきた。

それにしても、時間の流れが強く感じられる休憩所だ。

造成時には広場として整備されたのであろう地面には草が茂り、木造のトイレも朽ちかけている。お土産店のような木造家屋も隣に建っているけど、廃屋になって久しい。そもそも、仏坂トンネルを潜る乗用車もごくたまに目にする程度で、土産物屋だろうが食事処だろうが、やっていけないだろう。

脇の階段を昇る。

PM4:05、仏坂峠到着。名前の通り、観音像の石仏が何体か並んでいる。鞍掛山へ至る稜線コースは悪路、とある。

標高622m。棚田を眺めた位置から200mほど登ったことになる。

宇連山山頂は300m上空。しかも累積標高となると、その数字に140mほどが加算されることになる。

その宇連山の北尾根歩き。予想通り、アップダウンが激しい。ホントまったく、嫌になるほどに……。

展望は、たまに右側に窮屈に開けるだけ。あまり気休めにはなってくれない。

下り勾配を渋々下る。いちおう小走りで下るけれど、ほとんど惰性だ。重力に身を任せる感じでダラダラと。

PM4:39、海老峠到着。

峠と言っても、十字路ではない。かつては尾根越えの峠道が左右に延びていたと思うけど、とっくに廃道になったのだろう。

この海老峠まで結構下ってしまったので、それ以上の登り返しをしなければならないのが、また辛い……。

気を落ち着かせるべき道脇の花も、5月とは言えこの林の深さではあまり望めない。時折、小さなスミレの花が、目に留まる程度。

……ヤバい、本格的に脚が動かなくなってきた。スタミナ切れだ。足の筋肉へのカロリー供給が大幅不足。

少し登ると脚が止まる。少し休むとまた動き出す。ペースは一向に上がらない。それどころか、山の中での日没の危険が出てきた。

とにかく、足を前に出す。

――出せば山路の日和あり。PM5:20、宇連山分岐到着。

林の中にやたらめったらベンチがある。宇連山山頂までざっと0.3kmの位置。ただし、東海自然歩道のコースはこの先、山頂には向かわず、山の西側を巻く道となっている。鳳来寺山へと続く道。

でも今日はここでコースアウトだ。尾根伝いそのまま、山頂に向かう。今日の最終目的地、宇連山山頂へ……。

先のコースへ進む→ |

宇連山~愛知県民の森~三河槙原駅=(JR飯田線)=豊橋駅…

宇連山の山頂に到着、PM5:27。

山頂は、深い林の木立の中。あずま屋もそんな木立の中に建っている。

ただし、東面に光の漏れる窓のように樹林が切れているところがあった。そちらに見えているのは、山名標識とケルンのシルエット。

――誘う。

光に導かれるようにそちらに進むと、見渡す限りの大展望が広がった。東方への見晴らし――夕日の当たった山並が、延々と続いている。

すこぶる気持ちが良い光景。仏坂峠登り口からこの方、ずっと樹林の中で窮屈な空間に閉じ込められているかのような歩きを続けてきたので、一気に殻を打ち破ったかのような感がある。

そして、わざわざこの山まで足を伸ばした目的は――何を隠そう、山頂から富士山を見ることだ。事前の計算で、この山から見えることは確認済み。

その富士山は……見えるはずなのに、見えなかった。雲の中に隠されている。

5月、という遠望には厳しい季節の中、もっとも空気の澄むであろう天候の日に狙い済まして登ったのに無念の結果。南アルプスまでは見えているのに……。

次回、宇連山に来る時こそ、と強く決意。

それにしても、この山が標高929mしかないというのも不思議だ。ずいぶんと登ったような気がするし、山頂からの眺望も低山のそれでは無いのに。

つくづく、山は絶対的尺度では測れないなあと思う。

そんなにゆっくりはしていられない。時間を見ると、もう着いてから10分以上経過している。

山頂からさらに南に抜ける道を探る。山頂の直ぐ脇に大きな道標あって、県民の森愛知の示している。下部には県民の森のコース地図も貼り付けてある。ありがたい。

前もって、下山予定コースも考えて地図にしるしを付けてきたけれど。このコース地図を見て、尾根道で、かつ最短距離になるような道採りを頭(とデジカメ)にインプット。

小走りに下山開始。

尾根伝いの道を選んだのは、万が一暗くなっても迷う心配が一番少ないこと、そして、運がよければ大展望コースとなること。

――それがまんまと当たって、眼前には大展望。鳳来山の立派な山容が目を惹く。そんな展望を見ながら、軽快に下っていく。

尾根の先、いちばん低くなった位置には町も見えている。だけど、目に入るもののほぼすべてが、山だ。山、また山……。

思うに、多くの日帰りハイカーは斜陽で立体感を帯びた山を目にすることは無い。日のまだ高いうちに下山するのが定石だからだ。それは、とても勿体無いことだと思う。

とは言え、初めて歩く道が夜になると、道迷いリスクが大であることに疑いはない。実際、森に没して、暗くなってくると不安感が増大。

標高650m地点で西尾根を離れ、右折、滝尾根に入る。早目に林道へ下り立ちたいためだ。

この滝尾根は入り際、相当暗い道と感じたけど、すぐに目も慣れる。

さらに一度右折。下石の滝の前を通る。水量は少ないが結構長さがある滝だ。

滝の手前を左に曲がって、沢沿いの下山となる。ここまでかなり急な下りであったけれど、ここにきて勾配がようやく落ち着く。

池を越すと、道は車の通れるほどの幅に。――もう大丈夫だろう。

自然公園の幹線道。ここまでずっと小走りペースであったけど、平地になったので走り続けることが出来なくなった。

途中、レストハウスがあって、自販機らしきものも見えた……冷たい飲み物が欲しいのは山々だけれど列車の到着時刻も迫っている、と、我慢して通り過ぎる。

モリトピア愛知の建物の横を通過すると、公園の外に出た。目の前には、二車線の、ごくふつうの舗装車道が続いていく。

その車道を歩いていく。鉄橋前で右折、ほどなくJR三河槙原駅。PM6:55到着。宇連山から1時間15分、かなりのハイペースで下った。

飯田線のこのあたりの運行状況は、昼間は2時間に1本しか便が無いというようなダイヤ。ただ幸い、PM7,8,9時には1本ずつ運行がある。とは言え、ひとつ逃すと1時間待ちだ。

ホームに上がると、なんとか間に合わせたかったPM7:05の豊橋駅行き列車がやってきた。乗車する。駅の脇の自販機で買った、冷たい炭酸飲料と共に――。