観音山・鈴鹿峠 ≫

東海自然歩道 ≫

←前のコースへ戻る |

沓掛~坂下~片山神社~鈴鹿峠

天下の一桁国道、国道1号。

おそらく国道1号を跨ぐ東海自然歩道は、この沓掛歩道橋と、京都滋賀県境の逢坂峠歩道橋だけではないだろうか。実際、橋の側面にはしっかりと「東海自然歩道」と書かれていて、その存在を車で往く人々にアピールしている。

……なのに、なのに歩道橋の上は草ボウボウ!なにも身を呈して"自然歩道"を表現せんでもエエのに、と思う。

歩道橋を下りると、行き先が一瞬、分からなくなる。どうやら、茶畑脇の畦道がそれのようだ。

次に紅梅を見ながら橋を渡って、今度は旧東海道の車道に飛び出した。さきほどの1号に比べると道も細くて車の往来も無い。道標が立っていて、鈴鹿峠へ4.3km、筆捨山経由観音山公園まで4.4kmを示していた。

ここでもう帰っていいのなら、断然、後者のコースへと進む。JR関駅の手前にある関の宿場町は、東海道五十三次の中でもっとも歴史を留めている町と聞く。

とは言え、東海自然歩道の次のコースとの接続を考えて、今日は鈴鹿峠まで歩く予定だ。従って向かう先は鈴鹿峠――次のコースを本当に歩くかどうかは、まだ決めていないけれど。

峠のある方角へ向かって、旧東海道を歩いていく。沓掛の落ち着いた家並みが、しばし続く。

東海道歩きをしている人を見かけるかな、と思ったけど、自分以外に歩いている人は見当たらない。

左手に大型トラックが往来する国道1号が併走しているので、騒音が常に届いてくる。

――旧東海道歩きでは、ずっとこんな状態なのかなあ、などと思う。自然歩道歩きで良かった。

鈴鹿馬子唄会館を通過。その脇には東海道の53の宿場町を刻んだ木柱が立ち並んでいた。その宿場名を読み上げながら、前へ進んでいく。

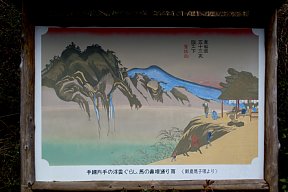

――沓掛~鈴鹿峠は、東海自然歩道唯一の旧東海道との重複区間だ。だからと言って、特に何があるわけでもない。ただ、少なくとも旧東海道の方がメジャーだろう。葛飾北斎の東海道五十三次は、あまりにも有名。小学校の教科書にも登場するくらいだし……。

それに比べて、「東海自然歩道」のいかに無名なことか。

前方に見えてきたのが坂下の集落。江戸時代の旅人が、峠越えを前に逗留した町。

道幅がやけに広い。かつては大きな宿場町であったことを想像させる。

……今は、ほどよい大きさの静かな集落。向こう、鈴鹿峠の山並みが間近まで迫っているのが見える。もっとも、山登りでもっと高い山を見慣れているせいか、その稜線はそれほど高そうには見えないのだけれど。

集会所前の伊勢坂下バス停が鈴鹿峠前の最後のバス停だ。ここから先に、バス停は無い。

沓掛歩道橋からここまで、フラットな道だったけれど、この先は正真正銘、峠道だ。準備に前田屋商店の自販機で飲み物を購入。足の疲労具合を再確認――問題無さそうだ。

そしていよいよ、名の知れた難所、鈴鹿の峠越えに挑む。時刻はPM2:43。

岩家十一面観世音菩薩のあるところで、ついに国道と合流……と思いきや、右手山中に上って行く脇道があって、道標はそちらを示していた。さすがに、山岳区間の車道の上をそのまま歩かせたりはしないのだろう。

暫く昇降の多い山道歩きとなる。もちろん、猛スピードで車の走る国道を歩くより、よほど安全。

鈴鹿川に架かる第二鈴鹿橋で再び国道に下り立つものの、今度は右手に細い車道。そちらは林間の道。

そして着いた先が片山神社なのだけれど……。

神社の階段を上がっていくと、そこにはきれいさっぱり何も無し。聞くところによると、本殿は火事で消失したとのこと。

再び車道に戻って、今度は神社脇から伸びている坂に取り付く。鈴鹿峠へ至る最後の区間だ。林間の、曲がりくねった雰囲気のある石畳道……はアッと言う間に終わってしまう。

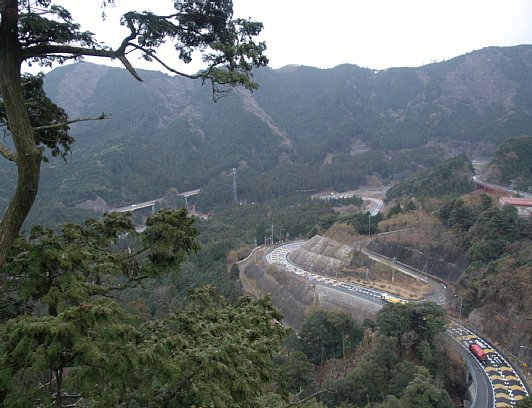

その代わり、前方にでーんと聳え立ったのが国道1号の高架、そしてコンクリートで法面が固められた山肌。歴史情緒を感じたかったのに、はなはだ興冷めな光景。

また、小雪がチラついてきた。

手すりのある階段を上って、国道の向こう側に出た。ここは昔、バス停があったところらしい。今はちょっとした広場にベンチと案内板があるのみ。

とりあえず、ベンチに座ってみる。何台もの車が、うなりを上げてすぐ傍を走り過ぎていく。

そして、峠への最後の登り。三重側を大きく見晴らせるポイントもあったけれど、基本は林の中。と、あっけなく峠の林道に出た。県境だ。

滋賀県側、林の出口が日の光で明るい。だけど「鏡岩150m」の道標に従って南側の尾根方向へ進路を採る。林の中の、高畑山へと続く縦走路。

雪の着いた不明瞭な道を突進すると、小汚い岩が現われた。鏡岩。県の天然記念物。

鏡岩に興味があったわけではない。ここからの三重側の見晴らしを確認しに来たのだ。――確かに、東海道三大難所の鈴鹿峠。標高は350mだけど、この山深さで東海道を旅する江戸時代人を難渋させていたのだろう、という見晴らし。

……などという、分かった風な納得の仕方をして分岐に引き返す。

先ほどの眩い光の出口へ向かって歩くと、光の世界に飛び出た。

あっけらかんと、良く晴れた峠。周囲一面の茶畑が、ここまでの道のりから雰囲気を一変させている。三重側からグネグネと上ってきた国道1号でさえ、こちら側ではほぼ真っ直ぐに峠から離れていく。

なんか、騙されたような気分。コース案内板も立っていて、ここで方角を変え北へと向かっていく東海自然歩道を示している。一方、直進すると鈴鹿峠路傍休憩地とのこと。

コースを逸脱、路傍休憩地へ向かう。茶畑の間を進むと、すぐに大きな常夜灯が脇に立った休憩所に着いた。ゆったりとした空間にベンチが散らばっていて、小公園の風。

ひと気は無い。眼下の国道を、鈴鹿トンネルを抜けた車が高速で走り過ぎるばかり。

今日の東海自然歩道歩きの終着点として相応しい、かどうか分からないけれど、とりあえず平和な気持ちでこの地に今日の足跡を刻んだ。PM3:53。

ちなみに次のコースを歩くつもりはない。東海自然歩道歩きはここで一区切り……

本当だろうか? ここ鈴鹿峠には、次の山女原を示す道標が誘っている。

先のコースへ進む→ |

鈴鹿峠~土山~大野今宿-(甲賀市コミュニティバス)-貴生川駅…

今日の東海自然歩道歩きはここまで。ただ、峠にバス停は無い。むかしはあったようだけど、近年廃止されたとのこと。

そんなわけで、滋賀側に下りてバス停のあるところまで歩くことにする。幸い、この道は東海道、退屈なことはないだろう――。

なんて考えは甘く、退屈極まりない国道歩きが続くことになった。道幅が広く歩道もあるのは良いのだけど、見るべきものが何も無い……それに、寒い。夕方になってきて、ますます寒さが募ってきたようだ。なにしろ、今はまだ3月。

まず現われた変化が山中の集落。鈴鹿峠に最も近いバス停「熊野神社」がある。便は少ないけれど時刻は調査済み――と思って運行ダイヤを覗くと、「3/18ダイヤ改正」の貼り紙が貼ってあった。いや待て、今日は3/19。

目標にしていたバスの便は見事に消滅していた。この時代、便が減っても増えることは無し……。

――国道の歩き、強制続行。まあ、山を下るほどバスの便も多くなることだし、そのうちまだ運行しているバス停に辿りつけることだろう。(と、この時はまだ信じていた……)

十楽寺、第二名神、そしてPM5:08には田村神社到着。あまり時間に余裕があるわけではないけれど、せっかくなので長い参道を通って本堂も見てくる。

国道に戻り、歩道橋を渡ると道の駅・あいの土山。さすがに日曜のこの時間では、行楽客もほとんど家路についているせいか、駐車は疎ら。

そしてここから、国道の左手に並行して走る旧東海道の街並みに入る。東海道五十三次・土山宿だ。屋号の札の掛かった家々の狭間を抜け、本陣・脇本陣跡の史跡を掠めて歩く。

――かなり距離のある通りだ。おかげで日も沈んでしまう。

旧街道は、南土山でいったん国道に合流する。

――街道は国道の右手に逸れるように続いていく。そちらに入ると家並みが少し続くものの、すぐに途切れて畑が広がった。

進行方向の先に見えるのは野洲(やす)川。案内立て札が立っている。「野洲川を渡ることは出来ないので、国道へ戻って歩行者専用橋で野洲川を越えてください」

渡れないなら仕方が無い。言われた通りに国道まで鋭角に戻る。

国道が白川橋で川を越えていくところ、左手、トンネルのような橋が現われた。歌声橋、と言うらしい。

歌声橋で野洲川を越える。……それにしても暗くなってきた。

バス停前で逡巡。もうこれほど人里に入り込んでいるので、バスも1時間に1本程度確保できる。バスに乗って帰ってしまうか、とも考えたけれど。

なんとなく気分が中途半端。ここまで来たら、次の宿場、水口まで歩いても良いかな、と判断して、さらに先へ。

すると、今日もう何度目かの雪が降ってきた。しかも本日の集大成と言わんばかりのボタ雪の吹雪だ! 周囲は畑で遮蔽物が無く、身体を貫くような重い雪の直撃を受けるがまま。

山岳用のゴアテックス雨具、THE NORTH FACE RainTreak Flyghtの初デビューがまさかこんな所になるとは……。

雨具完全装備で、ちょっとした雪山でも大丈夫! と気張ってみせても、周囲は次第に街の光景。場違い感は強くなるばかり。

というわけで撤収することにした。大野今宿バス停から、あいくるバス、PM7:13のJR貴生川駅行き最終便に乗車。

雪はいつのまにか、止んでいた。