前衛基地――というのが大菩薩連嶺のイメージかも知れません。首都圏側から見ると日本アルプスや八ヶ岳が南北に走る日本の高山帯の手前、さながら城壁のように聳える“連嶺”です。

その長い稜線を歩きながら白峰のアルプスや富士を望めば、様々な思いを掻き立てられることでしょう。

奥秩父の南端に位置しますが、あまり「秩父の山」という感じはしません。たぶん、あまりにも開放的な山頂部の稜線歩きが、深い針葉樹に埋もれた秩父という(自分勝手な)イメージから隔たったものであるせいでしょうか。

また“連嶺”というだけあって南北に1,800~2,000mの稜線が5kmに渡って連なっています。1,600m以上なら10km以上――この稜線を歩くのがこの山の醍醐味です。その最高点が大菩薩嶺――深田久弥は大菩薩岳と呼びましたが。

登ってみると人気の山であることは実感できます。2,000mの高さを有しながら、ハイキングというよりピクニック気分歩く山上の稜線――上日川ダムを手前に置いた富士山への眺望、甲府盆地とその先、白峰連なる南アルプスへの眺望、数々の巨石や賽ノ河原などの景観、足許から広がるお花畑、そして彼の大菩薩峠。

もっとも、山頂自体は深い林の中で地味。見晴らしも皆無です。ハイカーも立ち寄るだけですぐ戻っていくので、静けさが際立ちます。

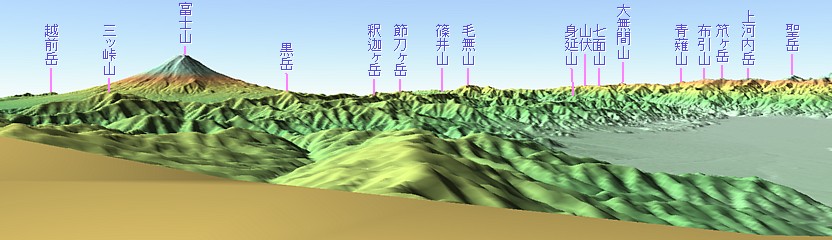

大菩薩岳から富士山を見よう!

何と言っても、富士山に近い百名山です。その距離は、富士山最近の丹沢山と比べても3km遠いだけの44km。従って、見える富士山は思いの外、大きなもの。(もちろん、百名山から見る富士としては)

しかも、富士山方向に弓形にカーブする大菩薩嶺山稜線は笹原地帯。ここから富士山を眺めてくれ!と言わんばかりの絶好の展望台です。その草原の好き勝手なところに居場所を定め、富士山を眺めながらお弁当を食べているハイカーや家族連れが目立つこともこの山の特徴かも知れません。

さらには、富士山まで眺望を邪魔立てするような高い山が無く、中腹以上のかなりの広範囲が富士山可視領域に入ります。やや標高の低い丸川峠、上日川峠、上日川ダムなどからも、計算上は富士眺望が可能。

まさしく、富士山を見る目的で登られて良い山!

大菩薩岳を日帰りで歩こう!

| 日帰りコース | 所要時間 | (登り/下り) | 累積高度 | 登降ピッチ | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1. | 上日川峠バス停/駐車場~富士見平~雷岩~大菩薩嶺 (1,588m) |

2時間30分 | 1時間30分 | +465m -4m | +310m/h |

| 1時間 | -465m/h | ||||

| 2. | 大菩薩嶺登山口バス停~仙石橋~上日川峠~富士見平~雷岩~大菩薩嶺 (895m) |

6時間5分 | 3時間30分 | +1,166m -4m | +333m/h |

| 2時間35分 | -451m/h | ||||

| 3. | 柳沢峠バス停/駐車場~六本木~天庭峠~寺尾峠~丸川峠~大菩薩嶺 (1,480m) |

6時間15分 | 3時間25分 | +760m -183m | +222m/h |

| 2時間50分 | -268m/h | ||||

| 4. | 大菩薩峠東口バス停~白糸ノ滝~大菩薩峠~旧峠~雷岩~大菩薩嶺 (675m) |

9時間25分 | 5時間25分 | +1,603m -221m | +296m/h |

| 4時間 | -401m/h | ||||

東京方面から日帰りの出来る百名山。JR中央線・甲斐大和駅から上日川峠までバスが出ています。H25現在、3シーズンの土日祝に1日7便、平日は3便。そこから山頂まで高低差500mですので、低山ハイクに登る感覚で標高2,000mの山稜を歩くことが出来ます。

また、JR中央線・塩山駅の南口からのバス路線で大菩薩嶺登山口まで行くことも出来ます。H25現在、3シーズンの土日祝に1日12便、平日は5便。山頂までの高度差は1,162m、コースタイムも6時間を越えて日帰りハイクらしくなります(丸川峠経由で登るのも可)。また、同バスは稀に柳沢峠まで行く時もあり、そちらからのコースを使えば山頂まで片道8kmと距離が長くなる一方、高低差は減じます。

さらに、JR青梅線・奥多摩駅からのバス路線を使って大菩薩峠東口バス停から登るという選択肢もありますが、日帰りにするには厳しい高低差です。バスも少なく、下山は別コースにするのも手。

マイカー登山では必然的に上日川峠の駐車場を狙いますが、ハイシーズには溢れて入れないことも。