北奥駈道縦走記 ≫

北奥駈道縦走【1日目】吉野~小笹ノ宿

日 時 |

2008/04/28 07:12-18:05(10時間53分) |

天 候 |

くもり 朝・夕はれ(日照率30%) |

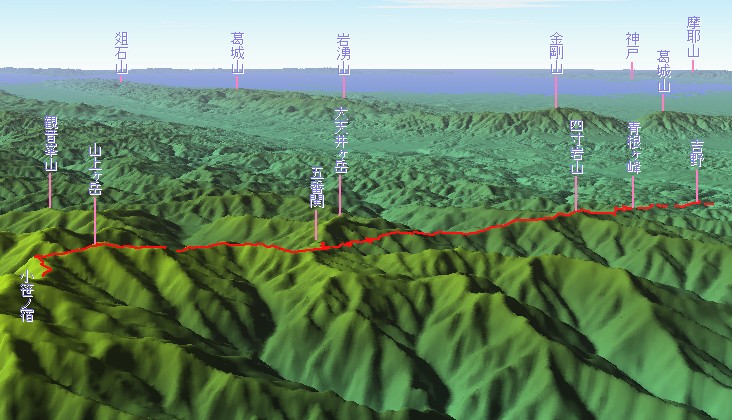

俯瞰図 |

近鉄吉野駅~青根ヶ峰~四寸岩山~百丁茶屋跡~五番関~洞辻~山上ヶ岳~小笹ノ宿(泊)  |

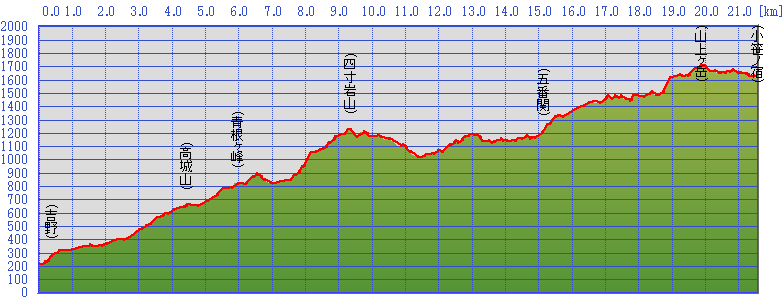

高低図 |

距離:22.7km 累積標高(+):2,144m 累積標高(-):722m |

概 況 |

吉野駅で道案内図を貰う事から始まります。吉野山は上へ向かって歩けば問題無いですが、遠回りとなる路地に入り込むのは避けたいところ。 吉野山はほとんど車道。「大峯奥駈道」の道標も見掛けるものの、数は多くありません。ところどころにある歩行者用のショートカットを利用します。水分神社前に最後の自販機、金峯神社の最後のトイレを経て、いよいよ山道。 青根ヶ峰を過ぎて林道を絡めながら南進。林道の途中、近畿自然歩道の道標を捉えて四寸岩山の登山道へ。尾根通しの急斜面を登って至る四寸岩山山頂では、西方に見晴らしが得られます。林を下って車道を跨ぎ、ほどなく百丁茶屋避難小屋。簡易トイレあり。 ここの、尾根通しで大天井ヶ岳を目指すか巻くかの分岐では、水が得られる後者を選択。道の状態はやや悪く、丸木桟道が朽ちていたり落ちていたりしますが通行自体は支障無し。五番関には女人結界門。ここから先は女性お断りです。 前方に見える台形の山上ヶ岳を目指して進みます。洞辻の茶屋は、山上ヶ岳宿坊と同じくGW前半まで休業なので通過するのみ。そして階段の連続する最後の急登。そして、山上では素晴らしい展望。大峰山寺から木立の中にある山頂一等三角点に立ち寄った後、小笹ノ宿へ緩やかに下ります。(“宿”と言ってもただのテント泊適地) |

撮影機材 |

OLYMPUS E-410、ZD14-54F2.8-3.5、ZD40-150F4.0-5.6、CASIO EX-P505 |

吉野口駅で列車の発車を待つ

朝の近鉄吉野駅。吉野口駅から近鉄普通列車で37分かかる

近鉄吉野駅にAM7:06到着。海抜270mほどの地点。天候は――残念ながら曇り。

列車から、パラパラと数人の乗客が吐き出される。ゴールデンウェークを言えど、この時間では観光客はいない。大きなザックを背負っていかにも「これから山に登ります」という身なりをしているのも、自分ひとり。

改札で切符を渡し、駅の外に出る。

吉野駅前。立ち並ぶ土産物屋は開店前

千本口ロープウェイ駅と、さくら号

吉野山の遊歩道を上る。桜の木は若葉

すぐ右に「紀伊山地の霊場と参詣道」のコース案内板がある。タイトルは「吉野山」。赤線で大峯奥駈道が示されている。反対側のトイレに立ち寄って、いよいよ出発だ。 時刻はAM7:12。

右に近畿自然歩道の案内板。その道標は車道を指し示して立っているけれど、今回進む方角はロープウェイ駅のある小道。

誰もいない駅を過ぎると、道は早くも石階段に。ここで、今日の荷物の重さを確かめる。なにしろ、10kgを超える重さは初めての経験だ。ただ、重さというより重心の高さが気になる。階段に足を差し出すと左右にふらつく。

民宿「美吉野」前では葉桜が残る。朝日が射し込んで、花と若葉が光り輝く。

吉野山園地の案内図を見て、七曲り遊歩道へ。

花の多い七曲り遊歩道

白いオドリコソウが咲く

カキドオシ、だろうか

うねりながら山の斜面を上っていく車道に付けられた歩行者用ショートカット。木階段の勾配。身体のブレ対策に、早くもストックを使い出す。

――春爛漫。周囲は瑞々しい緑で溢れ返っている。咲き乱れる野花。

桜の木には葉しかない。ただ、シャガの群生など彩りは鮮やかだ。吉野駅はだいぶ下方に追いやられて、高度間が出てくる。

吉野の街並み

橋を渡って吉野の街道へ

あえてゆっくり登る。まずは重さに足を慣らさないと。

それでも、20分ほどで尾根筋の県道15号に突き当たった。吉野神宮から延びてくる大峯奥駈道に合流だ。

左折し、吉野の街道を歩く。

千本口ロープウェイ駅。誰もいない

今の季節は八重桜が咲く

一見、ふつうの集落の目抜き通りに見えるけれど、さすがに店・土産物屋・旅館の類が多い。朝の掃除をしている人は見掛けるけれど、観光客の姿は皆無。

左にロープウェイ駅を見送ると、右手に大峯奥駈道の石柱が現われた。吉野駅まで1.3kmとあるけれど、山上ヶ岳の距離は示されていない。

今日の目的地は、その山上ヶ岳を越えた向こうにある。

威圧するような金峯山寺仁王門

金峯山寺(きんぷせんじ)蔵王堂

「左 如意輪寺」「右 大峰山上道」の二股

黒門をくぐると、ひとしきりの上り道。

さらに銅鳥居をくぐると、道の両脇にぎっしりと建物が並ぶようになる。その向こう、仁王門が見えてくる。

金峯山寺仁王門。車道を迂回する。

途中、蔵王堂の広場に入り込む。前に一度来ているので通過しても良かったのだけど、上り道でそう急くこともない。また、ここにも「紀伊山地の霊場と参詣道」案内板がある。タイトルは「金峯山寺本堂(蔵王堂)」。

唐箕(とうみ)。風を起こして穀物を選別機する

上千本口バス停。ここは左折

林の脇に咲くシャガ

右に吉野山ビジターセンター、左に吉水神社の入り口を見送ると中千本。

道は二股に分かれるけれど、大峯山上道が示されている方に進む。やや、建物が疎らになってきた。勾配もますます急。

ストックは一本。――そのストックを後ろ手にして蹴り足の体重抑えに使う方法で上っていく。この歩き方は山で疲労が嵩んだ時の登りに使うのだけど、今は体力温存のため。あまり人目は気にしていられない。

上千本口に到着。

上千本でも桜はこれぐらい

「世界遺産 大峯奥駈道」の道標

シャクナゲの季節

さらに車道を上る。

上千本の山の斜面は桜の木で埋め尽くされている。ただ、僅かにあった期待も空しく、桜の花は散った後。今年の吉野の桜は早かったようだ。その代わり、シャガの群生が斜面を覆い尽くして、真っ白になっていた。これはこれで良いものだ。

車道はヘアピン状になる。歩行者用ショートカットも現われる。

吉野展望台より緑の吉野山。半月前には山肌は淡いピンク色で覆い尽くされていたはず

喉が渇いてきた。気温はだいぶ上昇している。ただ、行く手に自販機が現われない。

思い返せば、上千本口手前の自販機が最後であったかも知れない。なるべく標高の高いところで飲み物は購入しようと、粘ってきたのが裏目に出たかも、と思い始める。

次の水場はひょっとして奥千本の苔清水かなあ、と思い始めた頃、突然、公園にあるような噴水型の水のみ場がひょこっと現われた。

貪るように飲む。

吉野展望台・花矢倉。Yakultの自販機二台

民家の柴犬二匹が往来監視

吉野展望台・花矢倉から緑の吉野山を睥睨。時期がちょっとずれるだけで、吉野山は驚くほど静かになる。まあ、朝早いせいもあるけれど。

――さあ、もう吉野山は見納めた。大峯奥駈道に意識を向けよう。

そしてここには待望の自販機があった。500ミリリットルペットボトル、2本ばかし購入。

水分神社の境内。桜は終わり、シャクナゲが咲く

吉野水分(みくまり)神社

いよいよ吉野のメインストリートも終わり、前方に吉野水分神社が見えてきた。

境内に上る――ここもサクラの時期には大変な人出だけれど、今は誰もいない。境内には葉の出た桜と、そしてシャクナゲ。

木漏れ日の林の道

高城山山頂登り口。公衆トイレがある

パンフには、吉野水分神社から先は「オプションコース」と書いてある。もちろん、直進。

久し振りに「近畿自然歩道」の道標。そして、薄暗い林の道に突入。もう、ふつうの山の林道のような雰囲気だ。

ほどなく高城山の登り口に着く。そちらに登って行く。のべ2時間ほどの上りを歩いてきたので、ザックの重さがここにきて正直に感じられるようになってきた。やっぱり、重い……。

高城山展望所前の広場とベンチ

南には青根ヶ峰の山稜線が見える

高城山休憩所の……床

AM9:15、高城山展望台到着。

汗でシャツがぐっしょりだ。誰もおらず、独り占め状態とも言える高城山休憩所にザックを投げ出し、しばし休憩。展望は――残念ながらここはもう薄雲の中なのだろう、下界がうっすらと見える程度。

反対側の青根ヶ峰の方が良く見えている。

高城山展望台から南へ抜ける。緩やかな下り道が恨めしい。車道と合流し、再び見晴らしの無い林間の上り坂。

バスの停まる奥千本口バス停を見返す

まだ真新しい大峯奥駈道案内板が立つ

奥千本入り口に着くと、バス停にバスがやってきて停まった。

そう、この時間帯にバスがあったのだ! そんなこと思いもよらず、下調べなどしていなかった。もしこの地点までバスを使っていたら、相当の時間と体力の節約になったことだろう。

――それでもなお、吉野駅から歩いていたかも知れない。でも次はバスを使おう。次があるなら、だけど。

いよいよ吉野古道へ――

金峯(きんぷ)神社

バスの運転手さん(と車掌さん?)から声を掛けられ、すでに一人登って行った事を聞く。負けてなるものか、と奥千本入り口の鳥居を潜り、急斜面に喘ぎながらひとしきり上る。

と、左手に真新しい公衆トイレ。「紀伊山地の霊場と参詣道」案内板が立つけど、遂に「大峯奥駈け道」の題名。そして、正面に金峯神社。

石畳の道

西行庵分岐。ここは左折

青根ヶ峰登り口の女人結界標。ここは右

ここまでは言わば、アプローチであった。ここからが、本番。トイレを拝借し、気合を入れ直して石畳の道に突入。

――さて、このいかにも古道然とした坂道だけれど、ここを歩く人の97%ぐらいは奥千本・苔清水を回ろうとする観光客だろうと思う。2%は吉野山最高点の青根ヶ峰を目指す日帰りハイカー、0.2%が洞川温泉を目指す近畿自然歩道ウォーカー、そして0.1%が山上ヶ岳を目指す大峯奥駈道縦走者(適当)。

林道に出てすぐ、尾根通しの山道へ

吉野町に別れを告げ、黒滝村に

林間の山道。見晴らしは無い

青根ヶ峰山頂は前回寄ったのでパス。そのまま舗装された林道に出る。

林道を歩き始めてすぐに、左手に山道の入り口。車道を歩いていきたいのだけど、「近畿自然歩道」は山道を示している。致し方が無い。842mピークまで登ったところで、シャリバテ状態となった。むう、さすがに早い。山道を下って、林道合流。

林道歩き。今日に限っては、こっちがいい。

開放的な林道を行く。ここは直進

道脇のタチツボスミレ

コンビニ御握りを食べながら歩く。初日は炭水化物多めに摂る計画で、今朝方コンビニで購入したのはじつにお握り6個、パン4つ。これに季節柄(?)柏餅が付く。それらを明日にかけて消費する予定。

残念ながら自炊は明日昼から。今日の夜は、着くのが遅いであろう&栄養素を多く摂りたい、ということからコンビニ弁当を予定……。

正面に四寸岩山

白いものは花だろうか?

しな垂れかかるキブシの花

上空は雲で、時々薄日が射す。

天気に限っては、ありがたいことにここ3~4日は問題ないことを予報&天気図で確認済み。どの日かに雨マークが付いていようものならそれなりに装備を強化するわけで、いま背負っている45リットルザックでは間に合わなかっただろう。

もっとも、山泊3日で45リットルは小さ過ぎ。現に、サブバックにだいぶ溢れ出ている。

四寸岩山登り口

山頂まで林間の登り一辺倒

運搬用のレール

車道をしばらく歩いていくと、左に四寸岩山登り口が現われた。近畿自然歩道の指導標もその山道を示している。

その前ではハイカーの若人とおじさん両名が、地図を広げてなにやら話をしている。こちらとしては、進むべき道に疑念は無い。

山へ突入。これがまた、急斜面……。

新茶屋分岐を振り返る

見晴らしが開けた。南方、大天井ヶ岳か?

今日、最初の本格的な山登りだ。加えて重装備、足に対しての負担というよりも、肩や腰に食い込むザックのプレッシャーの方が気に触る。まだこのザックにしっくりきていないだけかも知れない。

木の枝を拾って、ダブルストック体制。そして林の中、1時間ほど登っただろうか? ようやく見晴らしが開ける。林道がだいぶ下に見えている。

山を下る。再び林道が近付いてくる

四寸岩山山頂の三角点。標高1,236m

AM11:34、四寸岩山山頂に到着。

コースから僅かに山側に入ったところの木立の小空間。広葉樹はこの高度ではまだ葉が無いので、冬枯れの山頂のまま。地味。

とにかくザックを放り出して休憩。今度はパンをパクつく。そして、さあ出発、と担ぎ直したザックがどんだけ重かったことか……。今朝方は意外と平気だった重さ、山での感じ方は全然違うことを知る。

足摺ノ宿跡

春の野花その1。ハシリドコロ

それでも、下り。小気味よく下りていく。ただ、最初は開けていた眺望は、すぐに林に没する。

――ふつうの日帰りハイクなら、これで下山、というのが普通だろう。でも今日は、四寸岩山は第一歩。あと三歩ぐらいこなさなくてはいけない。

足摺ノ宿跡通過。

右側に林道を見下ろしながら歩く

春の野花その2。コミヤマカタバミ

林道に合流した。四寸岩山の山頂部から眼下に小さく見えていた林道だ。ずいぶんと登って、そして下り返してきたものだ。

――正直、四寸岩山は林道を使って巻いても良いと思う。吉野古道に拘らないのであれば。

若葉。ブナやミズナラの類だろうか

林道へ遂に合流。ここから先は川上村

車道歩きが始まったと思ったら、すぐに右手に山道の入り口。車道は、葉桜となった桜並木を従えてさらに続いていくけれど、もうこの林道が古道と交わることは無い。

避難小屋の中。板張りで、中央に立派なストーブ。壁掛けの時計も正確

百丁茶屋跡に建つ避難小屋と簡易トイレ

PM0:33、百丁茶屋跡に到着。

ザックを放り出しベンチに腰掛け身体を冷却。もうシャツは汗で濡れるがまま。

避難小屋はとてもきれい。ここで、トイレを拝借。10分ほどの休止。

広場の外れに尾根道・巻き道の分岐(かな?)

道を塞ぐ倒木。潜って、見返したところ

百丁茶屋跡から巻き道を進むのは決めていたけど、どうも分岐を示す明瞭な標示がない。まっすぐ進む道が尾根に登っていく様子が一向に無いので、この道だろう、と見当付けて突き進む。怖いのは、じつは林道に下りる側道でした、というオチ。

道が荒れたり、倒木があったりする度、心配になる。もっとも、道は山腹を巻く道としてはそれほど酷くない。

水場は斜面を落ちる沢の水

再びコミヤマカタバミ

再びハシリドコロ。猛毒植物らしい

15分ほど歩いて道標発見。近畿自然歩道だ。てっきり、尾根通しの道がそれだと思っていたので、ラッキー。まだ若い自然歩道なので道が朽ちていると言うことはないだろう……。

とは言え沢筋を巻く所など、朽ちた丸木橋が架かっていたりする。その上を歩こうという気には誰もなれないだろう。落ちた丸木橋も多々。

これはすでに花かどうかも分からない

巻き道を往く。この道は近畿自然歩道

緩くアップダウンを繰り返し、道は大きく蛇行する。尾根通しルートとさしてコースタイムが変わらないのも納得。林がひたすら続く巻き道。

待望の水場。ガブガブと飲んだ後、清涼な水を空っぽの500mlペットボトルと350ml缶に充填。

「どこまでもゴミなき道」そんな標示が立つところもある。「この道も歴史を刻む」

女人結界門をくぐって見返す

五番関。いよいよこの先、女人結界だ

道幅が広くなってきた。もう一箇所、水場を過ぎると、左下方から時折、車のエンジン音――林道が近付いて来たらしい。さらに道は登り勾配に。これは辛い。登り切って、小狭い広場に出た。

五番関だ。時刻はPM2:01。有名な、女人結界門が立っている。朽ちた丸木に腰掛け、コンビニ御握りを食す。

脇に立つ道標は近畿自然歩道。洞川に下りることを指示している。

山桜のピンクが点々と散る春の山

京橋総講、と書いてある

まだ葉が出ていない木々の道

山上ヶ岳は門の向こう。そもそも、「大峯山」とは大峰山でなくて山上ヶ岳のことだ。

果たして自分は男なりや? ……大峯奥駈道へと進む。

林は消え、まだ葉の無い落葉樹の道となる。標高は1,300mを越え、さらに上がる。朝から長いことご無沙汰だった日が、またうっすらと照り始める。相変わらず汗は流しっぱなしだけれど、空気は冷たくなってきたようで、濡れたシャツの冷たさが心地よい。

それにしてもザックが重い。この先、3日間を「生きる」ことに必要な装備だ。でも重いものは、重い。よくもまあ、軽量高速ハイカー気取りだったニンゲンに、このような業を課すものだ。

――大峯奥駈道は修験者の道。

ロープ場を登って、見下ろしたところ

大峰山といえばこの……キノコ?

ルートが突如、岩壁に阻まれた。高みから垂れる、二本のロープ。

想定外。地図をひっくり返すがそんな等高線が詰まったところなど……蛇腹、と書いてあるポイントだろうか?

こういうところは好きだけど、背の高いザックが邪魔だ、重心移動がスムーズにいかねえぞー、と不平垂れながら登り切る。

正面、山上ヶ岳が一段と大きくなる。

山上ヶ岳右端を拡大。見えるのはいくつもの小屋と……日本岩?

台形の山上ヶ岳と、その先の稜線

洞辻茶屋

気付くと、カメラのレンズフードが消えていた。探しの戻る気力は……無い。そんなに落とすようなものじゃないのに。

PM3:38、洞辻茶屋に到着。山小屋とは明らかに雰囲気が違う。中に入ると、茶屋の趣き。当たり前か。月見/きつねうどん600円、ビール500円、お茶400円。

焼印は500円。人はいない。営業が始まるのは数日後。

洞辻茶屋の内部。まだ営業期に入っていない

洞辻茶屋から出てさらに進む

だらにすけ花丑出店、と書いてある

茶屋から出る。もう少し進むとまた建屋。花丑出店だ。

中に入る。シャッターを下ろした店が並ぶ。ここはいったい何があるのだろう? こんな山の上で売るものなんて……。

よく分からない。一度、ハイ・シーズンに来て確かめてみたいものだと思う。

鐘掛岩がずいぶん近くなってきた

花丑出店のアーケード(!)。ここも営業期間外

山上ヶ岳への最後の登り。男坂と女坂(嘘)

今度は、だらにすけ丸松清店、と書いてある

もう一軒あった。大峯寒製だらにすけ丸松清店。だから、だらにすけ、って一体何なんだ!

だらにすけ、だらにすけ、と舌の上で言葉を転がしながら歩いていると、目の前に階段が現れた。

右手には緩やかに登る道もあるみたいだけどここは左、急角度で登る道へ。なんたって修験道――でもじつは疲労困憊。階段を踏み上げるのも辛い。

鐘掛岩の直下に到達、あと少し

鐘掛岩の展望テラス

樹林濃い山肌に西日が当たる

階段が長い。精神的に。

途中、岩場。残雪でルートが隠されているだけかも知れない。

気が付くと2つの道は合流、上方には鐘掛岩のテラスが現われていた。マンサクの咲く岩の道を回りこんで、件のテラス。今まで歩いて来た尾根が一望だ。例の店や茶屋もその尾根の上に見下ろされる。

吹き渡る風が気持ちよい。

鐘掛の横駆を渡り、岩の上へ向かう

鐘掛岩の上は、やはり岩場。絶景が広がる

眼前に集落……ではなく、山上ヶ岳の宿坊棟が現われる

てっぺんはまだ上。道を戻り、さらに岩場を上がる。途中、分岐を見つけて細い道を鐘掛岩へ戻るように進む。

手摺付きの気の回廊。そして45°の木階段。家の2階にでも上がるような感じで鐘掛岩に登る。

到着。PM4:26。本当に岩のピークだ。仏像も点在する。

再び大きく見晴らす――山上ヶ岳までにまだ1つピークが残っているのが見える。もうお腹いっぱいなのだけど…。

道を戻る。いざ、山上ヶ岳の山上へ――。

西ノ覗

有名な西ノ覗の鎖。白い粉は塩

階段を上りながら亀石を見て、等覚門を潜る。右手に岩場。かの有名な「西ノ覗」だ。もちろん誰もいない。安全な場所にザックを下ろし、300mの絶壁を覗き見る。

「ガリガリガリ」ん? 何だこの音は。見ると、レンズフードを失ったカメラのレンズ前玉が岩角と擦れる音だった。しまった!と思ったものの後の祭り。4年間大事に使って来たレンズを初めて傷物に。ショック……。

西ノ覗岩から北西。条件が良ければ金剛・葛城山も一望だが今日の視界は大天井ヶ岳まで。右、弓状の尾根が歩いてきた稜線

宿坊街入り口にも大峯奥駆道案内が立つ

営業再開を数日後に控えて準備が進む

落胆の中、コースに戻って最後の登り。色鮮やかな案内板があって近付くと、例の「紀伊山地の霊場と参詣道」。タイトルは「大峰山寺本堂」。

次に現われたのは龍泉寺。寺というより民家に見える。そして、次には立ち並ぶ宿坊群。

――山あいの集落にいるような気がしてならない。道には建築資材が転がっている。

大峯山寺本社

大峯山寺山門

久し振りに人を見た。つなぎを着た工事の人だ。どうやってここに来たのだろう――という疑問はさておき。「トイレどこか開いてませんかねえ」「いやあ……まだ開いていないと思いますよ」

がっかりして、大峰山寺へ向かう。石段を上がっていき山門を潜ると――「トイレありません」の標示。さらにガッカリ。

西日を浴びる大峯山寺本社。

山上ヶ岳山頂。「頂上お花畑」と石碑に書いてある…

一等三角点。標高1,719m

静謐、でもなく荘厳、でもない。ただそこにある山寺。詣でるものはいない。境内は一様に平らで、ここ山上では殊更、不自然さを醸し出している。

その平面にザックを下ろす。

正面、山頂へ登る道……と、その前にトイレ探しの旅。上ってきた階段を小走りで下る。だいぶ斜陽がきつくなって来た。

日本岩方面、もう一度、龍泉寺、裏行場の序の口(先は先達なしでは進めない)、とぐるり一周。得物は無かった……。

山頂部は広い。稲村ヶ岳~大日岳が眼前

山上ヶ岳から西に延びる稜線

大峯山寺の広場へと戻り、山頂へ上がる。

「日本百名山大峯 山上ヶ岳」と書いている山頂……ビミョウだ。笹の平原の向こうには、稲村ヶ岳と大日岳山の稜線がすぐ近く。

もう少し高いところがある……と松林を進むと、すぐに三角点。こちらが本物の山頂だ。ただ、本当の最高点は柵で囲まれている「湧出岩」。

地蔵岳への道を往く

まだ葉の無い木々に西日が当たる

「大峰史跡 投げ地蔵」と書いてある

大峯山寺の広場へ下りる。

ここから南の尾根が眺められる。小笹ノ宿はあのピークの陰あたりだろうか――。

時間はPM5:53。さすが春の盛り、日は十分に長い。

下る。ある程度下った後で道は落ち着き、比較的平坦な尾根道歩きとなる。春の盛り、とは言えこの標高では木々はまだ冬の装い。残雪もポツン、ポツンとあり、それが弱い斜陽に照らし出されるとまだまだ春は遠いと思えてくる。

気温だけが正直。

投げ地蔵、そして阿古ノ滝分岐通過。陽射しがあるうちテント場へ、と気は急くものの足は一向に進まない。肩に食い込むザックの重さ。

そして――。

小笹ノ宿に到着。右、小さな避難小屋

今日のテント場を定める。脇には残雪

小笹ノ宿に日が暮れる

前方に大きな岩を認めると、その先に小さな小屋が建っているのが見えた。小笹ノ宿だ。PM6:05到着。

テントが――5~6張り。小笹ノ宿避難小屋は3人くらいしか入らないんじゃないか、と思えるほどの小ささで、今日は満員だろうと推測すると、十数人の“宿客”。ここまでハイカーにほとんど会わなかったので意外だ。

さあ、初テントだ。良い場所を探さなくては、とキョロキョロ見回すと、良い場所が空いていた。ここはまるで自然の区画キャンプ場だ。その間を沢のせせらぎが渡っている。

素晴らしい宿。たどたどしくテントを張り、そこに引き篭もった頃には辺りはまさに夕闇に飲み込まれようとしていた。

訪れたのは静寂。初めての、山の夜。