■南竜ヶ馬場テント場→油坂の頭→別山

朝4時半に起床――早くも薄明るくなっているのがテントの中からでも分かった。少し寝坊だ。

昨夜は雨も風も無く穏やかだった。前日が徹夜であったので、ぐっすり眠った……と言いたいところだけど。お隣さんが深夜2時ぐらいにテント畳んで出発準備を始めたので、その分、差し引き。

――要するに、まだ寝たりない。眠くは無いのだけど。

空がなんとなく赤くなったけれど、この場所から朝日は見えない。今日、もし室堂泊まりであったなら、御前峰に登って雲海から上がる御来光を拝むことが出来ただろう。

テントを畳む。……朝露に濡れて重くなったテント。フライ省略したので、仕方ない。

AM5:27、出発。南竜山荘の方角を背に歩き始める。

ロッジを回り込んで右手の南竜湿原に下りる。木道が渡っている。「←別山 三ノ峰」の標示。

そちらへ。木道はすぐに尽き、草つきの急斜面に。ジグザグの道を辿って谷へ急下降。――正面に油坂の頭が立ちはだかっていて、これを登り返すのかウヘッ、って感じ。

最下部、赤谷。「残雪注意」だけれど、雪は無かった。音を立てて水が流れている。

渡渉すると今度は急上昇。細い道をジグザグに登っていく。登山道脇の葉が隆盛で、朝露で衣服が濡れる。……昨日と違って、濡れてもそのうち乾くことが決まっているので無視。

高度を増していく。登山道に朝陽が届き始めた。この瞬間は、やっぱり何物にも変えがたい。

そして、道は尾根の左手を一直線に登り始めた。緩むことなく、空に向けて登っていく――これが油坂。

高度差250mほどの登り。まだ元気がある朝とは言っても、ここを一気は無理。時々、立ち止まっては一息つく様になる。

――背後には、登った分の大展望が広がっていく。やっぱり夏山の朝は格別。涼やかな空気も気持ちいい。

左手に見上げていた尾根の高さに追いついてきて、やがて合流した。さらに登る。周囲はお花畑と化してきた。

AM6:21、油坂の頭に着いた。と、同時に別山方向への展望が開けた。雲を突き抜けて、別山が聳えている……結構近い。

小さな山頂には先行者が2名。1人は別山へピストン、1人は三ノ峰から杉峠へ進んで、そこから沢に下りて市ノ瀬へ戻るとのこと。地図には書いていないけれど、沢沿いには道が付いているらしい。

その情報は要検討。いちおう、下山は鳩ヶ湯を予定していたけれど。

結局、コンビニお握りを1つ頬張っただけで出発。10分ほどの滞留。

様々な花が飾る稜線道を歩いていく。アップダウンがほとんど無く、至極歩きやすい。別山までは4kmほど、このペースが維持出来るなら、かなり早く着きそうだ。

ここでハクサンチドリを発見。この花は初めて見た。さすが、白山。もういったい花を何種類見ただろう?

天池の横を通過。静謐な小池。

高度を少し落とすと、ガスに覆われた。

そして、いよいよ大屏風だ。そんなに痩せている尾根では無いけれど、確かに両側とも切れ落ちている。赤土のザレ場では慎重に足を運ぶ。

――そんな危険箇所にも山の花は美しく咲いている。健気に、逞しく。

ジグザグの登りに差し掛かると、ガスは晴れていった。再び遮るものの無い大展望が広がった。

白山から伸びる尾根の上に、甚ノ助避難小屋・殿ヶ池避難小屋が見えている。行く手の右側に伸びたチブリ尾根の突端にはチブリ尾根避難小屋。そして、背後遠くには白山に抱かれた室堂センター。みな赤屋根だ。

2,276mピークと思われる箇所を通過。再び目の前に別山へ続くたおやかな稜線が開けた。……別山、と言っても、手前の御舎利山が邪魔立てして、まだ見えていないのだけれど。

午前7時を過ぎて気温がジリジリと上昇してきた。忘れていた日焼け止めを塗る。

花の道を行く。シモツケソウやハクサンフウロのピンク、イブキトラノオやシシウドの白、イワオトギリやオタカラコウの黄色、と色とりどり。クルマユリのオレンジもアクセントだ。花の密度が高いところでは、足が止まりがちになる。

と、池塘のある窪地に到達。辺りはハクサンコザクラで敷き詰められている――こちらも素晴らしい。

その先、ハクサンシャクナゲを白山山域で初めて見る。

……と、その葉の合間から顔を覗かしていたオコジョと目が合った。一瞬見つめあって、さっと身を隠したのはオコジョ。

――好奇心旺盛な小動物のこと、少し離れたところからこちらを窺っているのだろう、と思い、キョロキョロとあたりを見回す。

そこで突然気づく。先ほどまで手にしていた登山地図が無くなっていることに。道中どこかで落とした? そう遠くじゃない筈だけど……。

ザックを置いて、探しに戻る。それは、シモツケソウの咲く道端に落ちていた。ざっと10分のロス。

気を取り直して先に進む。稜線道は尾根の左側を巻くように進んでいくようになる。――このあたり、ハイクサンイチゲが目立つ。そういえば白山なのに、この花を見ていなかったかも知れない。意外だ。

正面、山の斜面の窪地に池があった。その付近はハクサンイチゲやチングルマのお花畑。

開けっ広げの稜線道。空に、曇る兆候は無い。――午後はともかく、午前中はこのまま晴れてくれそうな雰囲気。白山でこれほど晴れたのは初めての経験だ。

天候が悪ければチブリ尾根で市ノ瀬に下りてしまうことも考えていたのだけど、却下。体力的に持つか、という心配もあるけれど、アップダウンがこんな按配なら問題なし。

というわけで、杉峠から石川県・市ノ瀬に下りるか福井県・鳩ヶ湯まで進むかを悩み始める。

――前者なら、白山温泉で日帰り入浴が出来る。後者の鳩ヶ湯も温泉旅館があるけれど、入浴時間は14時までなので無理だろう。下山後は汗でダラダラになっている筈だから、ぜひ、ひとっ風呂浴びたい所なのだけど。

そんなことを考えている間にも目の前に次々と花々が現れる。

それにしても、これだけ稜線漫歩が楽しめる道なのに、ハイカーをほとんど見掛けないとは……。昨日歩いた砂防新道や、5年前に歩いた観光新道と大違いだ。

もちろん、今日が平日ということが大きい。でも「遠い」ということも理由のように思える。市ノ瀬から別山ピストンは高度差1,530m、9時間20分。上小池駐車場からだと高度差1,430mで10時間。夏場だと、ちょっと辛い。

そして、ついに御舎利山まで何も無くなった。緑の山肌がなめらかで綺麗だ。その御舎利山の左には別山山頂も覗いている。

……ようやく今日の目的地が見えたということだ。あと一息。緑の草原をジグザグに上がっていく。

山頂直下まで来た。どうやら、山頂は巻くようだ。さらに進んで、チブリ尾根分岐に到着。AM8:05。

ハイマツ帯の中、市ノ瀬・別山道の道標が立っている。市ノ瀬までは9.0kmが示されている。南竜ヶ馬場は4.2km、室堂は6.1kmだ。

――そして、別山までは0.5km。あとは、あそこへ着くだけ。障害となるものは何も無い。

……と言いたいのだけど、暑さが気になるようになっていた。体をクールダウンさせるために、時々立ち止まりながら進む。

最後、登りとなったけれど勾配はきつくない。道も十分に広い。別山神社の手前に三叉路。山頂へは、僅かな寄り道らしい。「別山」の山頂碑が誘っている。

AM8:15、別山山頂に到着。

■別山→御手洗池→三ノ峰→三ノ峰避難小屋

誰もいない山頂の小広場。強い日差しから身を隠すところは無く、暑い。

夏にしては周囲が良く見えている。少なくとも白山は見えているし、目線の高さに日本海も見えている。空気が澄めば南アルプスなども見え筈だけれど、そこまでは無理。南に見えるはずの三ノ峰も見えていない。そして、東側は雲の塊が覆っている。

それでも、眼下には別当出合の赤屋根が小さく見えている。――昨日の朝にはあそこにいて、白山山頂に行ってから今、ここに来ているのだから、結構歩いたものだ。

この眺望を肴に、パンを齧る。

油坂の頭で一緒になった人が登ってきた。これで山頂には二人。

せっかくなので、杉峠の道についてもう少し情報をもらう。

AM08:45、出発。下山開始。

山頂直下の分岐。上小池まで9.7km、となっているけれど事前調査した限り、鳩ヶ湯まではさらに8kmほど追加される。杉峠から市ノ瀬に下りる道を採ったところで距離は大差なさそう。どちらにしても、夏場に20km近い歩きをこなさなくちゃいけない。それも、重いザックを背負いながら。

――相変わらず、自分の山行計画は“長く歩くこと”重視。いつも遂行する段になって文句を言うのだけど。

別山の南稜を、まずは高度差にして200m下る。こちらの道の整備状況も気になっていたけれど、大丈夫そうだ。軽快に下っていく。

行く手はガスに飲み込まれて見えない。そもそも、尾根の左側からは盛大に雲が侵食してきている。

花の数は相変わらず多いけれど、減り加減。種類も変わってきた。それに森林帯もところどころ見え始めている。

ガスの中に突入した。視界が減じるものの、周囲は明るい。雨雲の中にいるような感じでは無い。

稜線道脇はハイマツ帯であるものの、ササも目立ってきた。花の種類も、いよいよ高度の低いところで見られるものが多くなってきた。

そして、暑さ。気温は上昇中、風も無いので汗がなかなか乾かない。朝方作った1ℓのアミノバイタルが、早くも無くなりかけている……。

前方に台地状の平原が見えてきた。別山平だ。その左に池が見える。御手洗池だろう。

AM9:08、御手洗池に到着。ここで一休み。登山地図には「水場。要煮沸」と書かれている地点だ。ただでさえ、別山稜線上には水場が少ない。ここで、補給をしておきたいところ。

池に近寄ってみる。……透明度は十分。浅い底が見えている。

じつは昨晩の夕食時、火を起こすのに非常に苦労した。ストーブの着火装置の石が寿命になっていたのだ。しかも、間抜けなことにライターを家に忘れてきていた。

……という状況。従って、煮沸するのに時間をどれくらい要するか分からないという理由で、水汲みはパス。

周囲はニッコウキスゲの草原となった。ガスで視界が限られているせいか、尾瀬ヶ原を思い起こさせる。このままどこまでも続いていけばいいのに……。

暫くフラットな道が続いた後、再び下り始めた。ここから三ノ峰手前の鞍部まで、また200mほど高度を落としていくことになる。

一瞬、樹林帯に没するものの、すぐに草原に出る。ガスが薄くなり、視界がやや開けてくる。

クガイソウの紫色が斜面に見られるようになったことで、少し雰囲気が変わってきた。

それにしても、4時間も歩いてきているのに、出発地点の南竜ヶ馬場と大して変わらない高度。釈迦の手のひらにいるよう。

逆に言うと、これから下らないといけない高度が大きいということ。

と、目の前のガスの中から小山が現われた。これが三ノ峰らしい。今日登る、最後の峰。

直下まで行き、斜面に取り付く。……道を失いかける。登山道が一気に細くなって、草付きのガレの急斜面になっている。白山に来て初めて出会った、悪路。

というか、この道筋で合っているかも分からない。左手に進んで斜行するか直登か、どちらにしても急斜面。慎重に登っていると、ササ間のしっかりした登山道に戻った。ほっとする。

ガスで視界の利かないササ斜面を上がっていく。勾配は次第に緩やかになっていった。

と、小さな広場。三ノ峰山頂だ。AM10:03。

ここで大休止にしようとザックを投げだしたものの、何も見えないので面白くない。場所を変えることにして休憩を切り上げ。

山頂から南へ進む。今度もササの道――丈高いササが完全に道を覆っている。これはヤブ道だ。要ヤブ漕ぎ、ってまではいかないけれど、ストックでササを掻き分け、足元を確かめながら行く。けつまづいて転びたくはない。

ヤブ道を突破し、花畑の道に戻った。シモツケソウやクガイソウ、ウツボグサなど色とりどりで華やかだ。そして、ガスの向こうに薄っすらと建屋が見えてきた。

AM10:15、三ノ峰避難小屋に到着。小屋前にハイカーが一人佇んでいたけれど、挨拶を交わすと、岐阜県側に下りていった。

■三ノ峰避難小屋→剣ヶ岩→六本檜→山越屋敷跡→三ノ峰登山口

そう、ここは三県境。くるりと小さく一周すれば、石川県、岐阜県、福井県と3つの県を跨げてしまう。そういえば尾瀬でもそういう三県境があったな、と思い出す。

小屋の裏に座り込んで地図を広げ、パンを齧りながらこれから進む先を確認する。今回使うのは西に伸びる尾根。赤兎山まで続く縦走路だけれど、途中で福井県側か石川県側に下りる。

――さて、どっちに下りよう?

ここで、市ノ瀬の最終バスの時間が分からないことに気づく。

AM10:25、出発。西の尾根へ。すぐに急下降が始まった。少し恐怖を感じるぐらいの勾配。

――福井県側に下りよう、と決断。市ノ瀬のバス、鶴来駅最終便が夕方にあった筈と思うのだけど、時刻が分からない。本当に今の時期運行しているかについても確証がない。今回は確実にバスがあると分かっている鳩ヶ湯に下りるしか無い。

とりあえず、六本檜までは高度差700mを下らなくてはならない。縦走、というより、ほとんど尾根伝いの下山。――ここに来て、初めて登ってくる人とすれ違った。かなり辛そうだ。

こちらも、足を滑らさないように慎重に下っていく。吹きさらしの上に風があって、暑さはある程度凌げる。幸い、太陽も雲に隠れている。

道脇には相変わらず花は多い。南斜面も花畑だ。

ベンチに到達した。先ほどまで見えていて目印にしていたベンチだ。その先は、また急下降になっている。ここで休め、ということだろう。

と、いうわけで、ベンチに腰掛け、小休止。……そのベンチが、熱い。

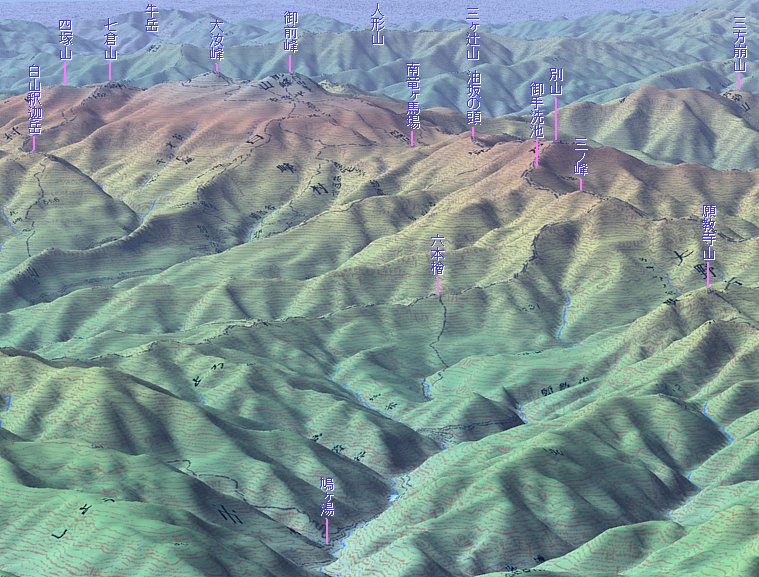

その尾根の突端から見下ろす。西側、下りていく直近の尾根は見えるものの、六本檜は霞の中。一方、北側の白山方面は雲が掛かっている。

唯一、見晴らせるのは福井県となる南側。ただ、それも銚子ヶ峰、願教寺山までが限界で、その先は雲と霞みの中。

その願教寺山への方角へV字谷が伸びているけれど……刈込池はあの先あたり? そう、今日の行程のまだ半分も歩いていない。

再び急下降に挑んでいると、日が照ってきた。――もちろん、身を隠すところなど無い。7月下旬の夏の日差しをモロに身体に受け始める。帽子を被っていても突き抜けてきそうな光線。

午前11時を過ぎ、太陽の位置はほぼ真上。高度は1,700m付近。気温は25℃を超えていそうだ。Tシャツ1枚になっているので、もうこれ以上、体温調節できる手段は無い。

また一人、ハイカーが登ってきてすれ違った。……相当辛そう。足も止まりがちでペースが維持出来ていない。避難小屋まで辿りつけるか、ちょっと心配になる。

と、こっちにも重要な問題がある。それは、水。残量はついに1リットル余りとなった。飲料不足は明々白々。

御手洗池で計算した時は、手持ちの水で次の水場までギリギリ持つだろうと判断したのだけど、気温上昇についての考慮が甘かった。次の水場は山越屋敷跡。あと2時間近く水が入手出来ない。

AM11:15、剣ヶ岩に到着。

展望解説板があった。白山も見えるとあるけれど、その展望写真はここより220m登った地点からのもの。実際、ここから北側は見晴らしが良く無い。

前方にダケカンバの林。突入し、休息を取る。やっぱり木陰は気持ちいい。それに、樹林帯に入ると少し気温が下がるような気がする。

この先は、いよいよ樹林帯かと思ったら。すぐに開けっ広げの稜線道に出される。正直、日なたはもう勘弁なのだけど……。

水の残り1リットル弱、すべて飲用に回すことにした。0.5リットルは昼食用に確保していたかったのだけど、仕方が無い。熱中症になってしまったら、元も子もないのだし。

さらに、少しでも日陰に入ったら、その度に時間をとって休むようにする。とにかく、排熱を意識して体をクールダウンさせることが大事。

夏山の場合、高度の高い登山口までマイカーやバスで到達するのは、歩く距離を短くする以上に、暑いところを歩かないようにするという合理的な理由がある。そんな合理性を無視した計画なのだから、今の状況はある意味、必然とも言える。

それでも、夏場低山歩きなどをして対策は出来ているつもりだ。ただ、高山の登山道には、なかなか日陰が無いのが辛いところ……。

アザミが目立つ。その間を飛び回るヒョウモンチョウ。――このチョウ類、翅裏の模様でしか種類判別できないので、留まるのを待って翅の模様を観察……なんてことは、炎暑の中、無理と悟る。

と、待望の樹林帯に突入。すぐさま木階段に座り込んで休息。高度は1,500m付近――風も無くなったので、本当に汗が乾かない。登山地図が団扇代わり。

腰を上げて歩き出す。雑木林の中、道が膨らんだところに木陰のベンチがあったので、またもや休息――本当に休んでばかり。ペースはガタ落ち。

雑木林を抜け、再び日差しを遮るものの無い稜線道に出た。

振り返ると、三ノ峰へ続く尾根が綺麗に見渡せられた。そしてその左の方……別山が見えていた。随分と歩いてきたものだ。

前方、ヒノキの木が何本か立っている。これは分かりやすい。

PM0:07、六本檜に到着。ヒノキの根元に縄が廻らされていて、「六本檜」という標示板。さらに「←小池」という、下方を指し示す標示がある。見逃しようが無い。

ヒノキの根元に座って稜線からの最後の見晴らしを楽しむ。――思えば、このルートを歩きたいと考えた理由は、荒島岳に登った際に打波川の穿つ谷の最奥部に真っ白な“白山”を見たからであった。今、その反対側から荒島岳を見返している。荒島岳は霞みの中で、見えないけれど。

PM0:18、福井県側に下山開始。

深い森の中なので木陰には事欠かない、と言っても空気も動かないので、涼しくなった感じはしない。

ずんずん下っていく。登山口に出るまで、高度差は500m弱ある。気温も比例して上がっていくだろう。山越屋敷跡での水補給が、鍵。

ブナも見られるけれど、雑木林。紅葉シーズンにも歩いてみたい、と思う。

だいたい、5分毎に座り込んでの小休止を取る。身体のクールダウンのためだ。思った通り、暑くなる一方。

道脇にはアジサイが目立つものの、花は他にあまり見られない。短いながらもヒノキ林も現れるようになった。

と、右手から沢の水音が聞こえてきた。水に飢えているので、とても官能的に響く。なかなか、近づかない。

PM1:00、山越屋敷跡に到着。

さて、水場は? 沢音は右手から聞こえてくる。そちらに下る。登山道に水がチョロチョロと流れている。その水が湧き出しているところを探る……無い。

そんなことを何度か繰り返しているうちに、かなり下りてしまった。――どうも見逃してしまったようだ。もしくは山越屋敷跡の広場にあったのか。

もはや登り返す気力も体力も無く、登山口に向かって惰性で下っていく……。

■三ノ峰登山口→上小池駐車場→鳩ヶ湯バス停

PM1:18、三ノ峰登山口に到着。

林道に出る。“刈込池自然探求路”だ。「刈り込み池→」の標示も立っている。

林道を下り始める。――考えてみれば、昨日からの行程で初めての車道歩きだ。平らな舗装道を歩くという感覚に、ちょっと懐かしさ。

そして、困ったことに、日晒しの道だ。高度は950m――おそらく、気温は30℃あるだろう。残りの距離は10kmほど。

最初に、打波川を橋で越える。これから鳩ヶ湯まで付き合うことになる川だ。でも、まだ沢から川になりきれていない感じもする。

さて、問題の水は次の上小池駐車場で補充予定。さすがに、駐車場の水なら確実だろう。なにしろ、水の残量は0.3ℓほどしか無い。夏にこれで10kmを歩くことは出来ない。

出発前に、水場で水が得られないリスクも考慮しておくべきだった……。

断層を見ながら林道を下る。下る、と言ってもそう勾配があるわけじゃない。

標示がいっぱい立っている橋のたもとに出た。刈込池自然探求路の分岐だ。その反対側には「上小池P 300m」という標示が山道を指し示している。

右折し、上小池駐車場に向かう。――もちろん、水を得るために。

再び樹林帯の道となった。花はほとんどなく、地味に感じる。

ささいな登りとなるけれど、そんな登りでも足は重い。でも、水場までもう少しの辛抱――。

PM1:36、上小池駐車場に到着。

立派なトイレがある。広く綺麗な駐車場だけれど、駐車中の車は2台。そして、待望の水場は登山道入口の入山届ポストの隣にあった。

注意書きが一緒に立っていた。いわく「生水は飲まないでください」

……これは何を言わんとしているのだろう? 「この先、生水は飲まないよう、ここの水を汲んでいって下さい」? いやいや、常識的に考えて「ここの水は生水なのでそのままでは飲まないように」だろう。登山地図には「要煮沸」の文字は無い。どうする?

結局、1.5リットルほど水を汲んだ。そして、南に向かって車道歩きを開始する。滞留時間は10分。

ザックを1.5kg重くしてくれている水……口をつけてはいない。長い距離を歩かなきゃならないのに、生水を飲んで腹を壊すリスクは背負えない。

駐車場から発した車道は随分と広く、きれいに舗装されている。マイカーでのアプローチなら快適だろう。

いま出来るのは、木陰の落ちている場所を選んで歩くことのみ。

車道を淡々と歩く。残り8kmの距離、普通なら2時間ちょいでクリア出来るのだけど、この条件だと休み休み行って2時間半。ラーメン作って昼飯を摂ったりなんかしたら3時間、バスの出る時刻にギリギリになってしまう。従って、とにかく車道前半は一定速度できっちりと歩く。

――カロリーはジェル飲料などで補給だ。予備食料は3食分ほど残っているけど、時間も無いし、あまり食欲も無い。

PM2:00、下小池駐車場に到達。

上小池野営場の入口がある。建物数棟と駐車中の車、2、3台が見える。それに背を向けて車道をさらに南へ。

少し上り坂となる。上り切ると、山腹を巻く高度感のある道となった。

――そういえば、先ほどの野営場で水が汲めたのでは?と気づいたのは、その後。暑さで頭もぼけているようだ。

これから歩いていく道が眼下に見晴らせる場所に出た。

その先、最初のヘアピンカーブ。――その突端は木陰の草地になっていた。ザックを投げ出し、ここで大休止、PM2:30。

さて、火は着くか……数度のチャレンジで点火に成功し、安堵の溜息。300ミリリットルほどの水が煮沸されるのを、パンを齧りながら待つ。

湯でコーヒーを漉し出す。スティックシュガーは2本投入。……熱いコーヒーが、この上なく美味い。

さらに水を500ミリリットルほど煮沸して、空になったペットボトルに詰める。ついでに、砂糖もソイツに投入。これで水不足は解消!

25分ほどの休息を終えて、再出発。ヘアピンをクリアしながら、高度を落としていく。……暑いは暑いけれど、飲み物があると心強い。たとえそれが、熱湯だとしても。

ここまで一切、車の往来は無かったのに、ここに来て2台ばかり、行き過ぎていった。

さらに、落水の音が聞こえると思ったら、右側に豪快に水を落とす滝が見えた。さらに、右側に緑の鉄橋が見えてきた。

――そこに向かって下って行く。途中、打波川に流れ込む沢の前で小休止。このようなところでは時々、冷たい空気が沢水とともに下ってくる。自然のクーラーだ。

AM3:19、鉄橋の善五郎橋で打波川を渡る。

――だいたい、このあたりが車道の中間地点だろう。残りの距離は4kmも無い筈。ただ、この先は南西へ一直線に下っていく道。ちょうど陽射しと対向する。

実際、ただ歩いているだけで、汗が噴き出してくる。……きつい。両腕もヒリヒリしてきた。日焼け止めが汗で流れてしまっていたようだ。再度、塗り直す。

時間に余裕があることもあって、木陰に入るたびに座り込んで休息。熱中症になる予兆は無いけれど、念のため。何しろ明日は普通に仕事、ダメージの残るような歩きは不可。(悲しきサラリーマン……)

ミヤマカラスアゲハが一匹、前方から突っ込んできた。エメラルドの輝きを残し、背後へ飛び去る。

午後4時を過ぎた。陽射しが傾いてきたことを感じる。

橋で打波川の右岸に渡る。――打波川も太くなってきた。この長い車道歩きも、ようやく先が見えてきたようだ。

道端にも影が落ちるようになってきた。その車道の上を、トノサマバッタや毛虫やらヘビやらが横断する。

林道を右に分けると最後の区間。左手に打波川を見下ろしながら道を手繰る。

そして、行く手に赤屋根の建物が見えた。温泉マークに「鳩ヶ湯」と掲げられている。――もちろん、鳩ヶ湯旅館だ。今回の山旅の終着点。

PM4:24、鳩ヶ湯に到着。高度は640mほど。旅館の小広場には、昭和時代風のバス停留所がちょこんと立っていた。文字板を確認――「鳩ヶ湯発16時55分 越前大野着17時36分」

バスが来るまで、ざっと27分の時間を残していた。

■鳩ヶ湯バス停=(バス)=JR大野駅

広場の脇に、公衆トイレ。自販機で冷たい飲み物を2本購入して、トイレ前の木陰のベンチで至福のひと時。

――この“秘湯”にも将来、泊まりに来てみたい、と思う。ここからは別山と三ノ峰が見えている。

着替えとザック整理が済むとバスがやってきた。バスと言っても14人乗りのバン。

冷房の効いた車内。バスの運転手さんと「昔は――」語りの会話。

PM4:55、バスが発車する。打波川に沿った道を、結構な速度で走っていく。

途中の山あいの小さな集落で、お年寄りが1人、乗り込んできた。――乗客は、それっきり。いくつかの水力発電施設を見て、打波川は九頭竜川に合流。バスも、針路を西へと転換する。

勝原駅を通過し、国道158号に合流。

九頭竜川とともに山間部を抜けると、大野盆地の緑野が現れた。昔一度、車で通ったことがある。

バスは市街をやや迂回し、病院前で老人を下ろしていった。PM5:36、JR越前大野駅に到着。

さて、次の福井行き列車が出るのは1時間40分後。日帰り入浴するのに十分な時間だけれど……このあたりにそんな施設など、あるのだろうか?

それよりも、少し離れているけれど、ぜひ立ち寄りたい場所があった。名水百選の御清水だ。

適当に町を歩き、そして迷う。昭和の雰囲気を残す大野の町。どことなく懐かしいけれど……御清水はどこ?

結局、御清水に着いたのはPM6:07。それは、今まで見た名水百選の中で最も大仰なものであった。

――これで、思い残すことは何も無い。さあ、自分の住む街へ帰ろう。