■槍ヶ岳山頂→槍ノ肩

AM10:57、槍ヶ岳の山頂を辞す。後ろ髪引かれながら、という言葉その通りに。

結局、山頂で30分ものんびり寛いでしまった。その間、誰一人として山頂まで登ってこなかった。

――なかなか、こういう経験は出来るものでは無い。加えて、今では山々の上空にポコポコと雲が湧き出していて、到着が30分遅かったら絶景はグレード・ダウンしたものになっただろう。ついている、ということなんだろうな……。

下りのハシゴに取り付く。

ハシゴを降りる一段一段が勿体無く感じる。またいつか、ここにやって来る日があるだろうか……。どうだろう、微妙かも知れない。来たい、と来れる、は違う。

結局、大槍から下るのは10分強で済んだ。あっけないものだ。

そのまま、するすると槍ヶ岳山荘の前に進んでいく。

正面玄関の前にテラスがあって、東の方角を大きく見張らせた。

正面の常念~蝶ヶ岳の稜線は、一昨年前の秋に歩いた道だ。あの時に見た槍ヶ岳が、今日の日まで続いているような気がする。

――すべての登山は繋がっている。本当?

もう少し、槍ノ肩をブラブラする。肩の南端まで進んだものの、槍はまだ十分に近い。おかげで穂先の先鋭さがイマイチのままだ。けっこう鈍らな矢じり。

反対側には大喰岳。槍と対照的な、たおやかな山容。あそこまで行けば槍が槍らしく見えて来るだろうか――そんな興味が湧くものの、そちらへ向かうのは我慢。近くに見えていたって、歩くとかなり距離がある筈だ。今日は明るいうちに下山必須、寄り道不可。

とりあえず今のところは、悪化する(と考えておくべき)天候に対し、きっちりと飛騨沢左岸の登山道まで降り切ることが次の目標となる。そこから先なら、いくぶん悪天候でもしのげる筈。

ピストン登山のメリットは、下山路の偵察が事前に終わらせることが出来ること。

――と、言いつつ悪い癖で、下山には別ルート、大喰岳との鞍部に下って飛騨沢を直下降するコースを使いたい気持ちが強くなる。夏山であったら何の問題も無いけれど、今の季節は雪崩は無いとしても……滑落、落石、雪の踏み抜き。トレース判別はほぼ無理で、コース通りに下れるとは思えないので、何が起こるかも分からない。理性に従うなら、来た道そのまま、尾根通しで下るの一手。それしか選択は無い。

それでも――違う世界も見てみたい。じゃなきゃそもそも、こんな人里から遙かに離れた山の中なんかに遠征してきたりしない。人はそれを、冒険心と言う。

AM11:31、槍ノ肩より下山開始。

来た道をそのまま戻る。何のことは無い、プランに従っただけだ。「双六・傘ヶ岳 西鎌尾根」を示す道標の前でいったん立ち止まって行く手を確認した後、そのまま斜面の登山道を下り始める。

――そう、自分の住む世界へ向けての帰還の旅だ。 山旅では、こちらの方が真打ちかも知れない。しかも、今日のそれは相当長い。

■槍ノ肩→千丈乗越

登って来る時はあまり気にならなかったけど、西鎌尾根へ下っていくのが結構怖い。いったん転ぶと、止まらずどこまでも転がっていってしまいそうな砂礫の急斜面。雪が残っていなくて本当に良かった。

でも――やっぱり、同じ急斜面ならアイゼンつけて雪面歩いた方がグリップが効いて下りやすかったかも知れない……なんて、未だ少し引きずっているかも。

そんな思いとは関係なく、ずんずん下っていく。

それにしても正午前に下り始めるなんて、自身、滅多に無いことだ。なので、必要以上に急いで足にダメージを蓄積させる理由など無い。意識的にゆっくり、慎重に下っていくべし。

ただ――雷鳴が響き渡り始めたらそうは言っていられないだろう。今のところ上空に雷雲は無い。大丈夫だから、と自分に言い聞かせながら下っていく。

やがて勾配も緩やかになった。西鎌尾根の稜線だ。

PM0:20、千丈乗越に到着。戻ってきた、って感じだ。わざととは言え、ずいぶんと時間が掛かった。

朝とは違って、もうすっかり曇ってしまっている。周囲にはうっすらとガスが掛かり、もはや登って来た時の感動的な大展望は無い。ひたすら地味な風景に様変わりだ。なにか、掛けられていた魔法が解けてしまったかのよう。

――それでもまだ槍は見えている。つい1時間半前には、その上に腰かけて世界を見晴らしていた。ちょっとした別世界の住人であった。

でも今は、そこは再び手の届かない高みへと還っている。最後にその槍を一瞥して……

飛騨沢へ下る道に入る。

■千丈乗越→乗越分岐

千丈乗越からの下り――槍の肩から眺め下ろしたときは、とんでもない急下降に見えたけれど、結局のところはジグザグ登山道で勾配率がコントロールされている。慎重に下れば問題は無い。

それに、乗越から中崎尾根分岐までの斜面は本コース一番のお花畑だということを再確認する。花の種類こそ少ないけれど、それはやっぱり、まだ6月だからだろう。まだあと一ヶ月も経てば一層咲き誇ることだろう。登りでは時間の余裕が無かったけれど、今は時折立ち止まって、路傍の花を眺めたりできる。

――中崎尾根分岐を通過。ガスが流れ始め、めっきり展望が悪くなってきた。おかげで、視線は常に足許。

でも、どうせ往路と同じ道だ。そうそう迷うことなど無いだろう……そんな、ちょっとした慢心がいけなかったのか。

■乗越分岐→槍平

飛騨沢の横断時に、ガスに巻かれて道を完全に失う。もともと雪面での踏み跡はあって無いようなものなので、周囲が見えなくなるともう、自分がどこを歩いているのかさっぱり……。

ややパニくりそうになるものの、ここで冷静に対処出来ないようじゃあハイカー失格。ザックからコンパスを取り出して進むべき方角を固定、谷の左斜面にある筈の登山道をそろそろと探り始める。

ちょっと大袈裟かも知れないけれど。気付かずに沢の上に出て、雪を踏み抜いて落下、なんて御免。

探すべきは登山道……とは言え、雪に埋もれて視認不可能なのは分かっている。なので、真に探すべきものは赤テープ。

――参った。なかなか見付けられない。と、雪が切れて地面が露出したところに乗った。登山道っぽい。見覚えは無いけれど。

陸はすぐに尽きて、再び雪上。道も消えた。……真っ直ぐ行くしかないか。

と、ようやく赤テープ発見。やれやれ。時刻を確認すると、道を失っていた時間は10分ほどだった。もっと長かったような気がするけど。

捉えた登山道は二度と手放してやるもんか、などという意気込みで用心深く進んでいく。

――進むにつれて雪が次第に薄くなっていく。代わりに、増えていくのは潅木。このあたりが森林限界線だろうか。

登りで一度歩いた道、とは言え方角が異なると道の印象も変わる。実際のところ、時々「あ、ここ覚えている」と気付く程度。特に気を遣うのは雪渓の通過で、間違った方向に入り込まないよう行き戻りなどしつつ道を確定する。

とは言え、集中ばかりしていると飽きてくるのも確かだ。雪面では靴セードなど遊びも交えて気晴らし……なんとなく、淋しい気もするけど。

PM1:22、最終水場を通過。

……まあ、最終と言っても下山なので「最初の水場」ということになるけれど。

そして、登山道から雪がほぼ消えた。結局、持参した軽アイゼンも使わなかったなあ。今はザックの奥底に眠っている。

周囲は新緑の盛り。――曇り空なのが残念だ。陽射しがあれば、輝くような緑の道になっていただろうに。

そういえば、午後1時を過ぎて一番気温の上がる時間帯に入っている。でも、暑さは感じない。山頂から1,000mあまり下ってきたとは言え、まだ高度2,000mをキープしている。高原の涼やかな気候。

でも、まあ紫外線量は半端じゃなかったろう。夏至は先日、過ぎたばかり。

道脇にはキヌガサソウやサンカヨウが咲き競っている。槍平が近いということだ。

いや正直、2時間半下りっぱなしなので、かなり疲れている。新穂高に日暮までに辿り着くには、槍平で少し休むのが賢明……。

と、思っていたら周囲の雰囲気が変わった。ようやく槍平か。今度は、岩稜の世界から緑の世界への架け橋となる地。

■槍平→滝谷

PM2:07、槍平到着。テント場を通過。

山小屋前。相変わらず、槍平小屋にはひと気が無い。ただ、小屋のドアが開いていて中が見えている。まあ、別段お邪魔するような用も無いので、通過。

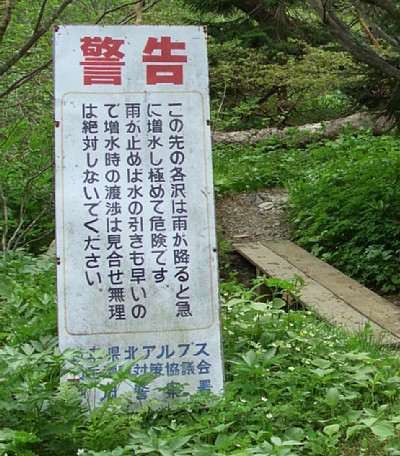

槍平の出口。警告板が立っている。確かに梅雨のこの時期、雨が降ると沢はあっという間に増水するだろう。足止めを食らって時間切れ敗退もありえたなあ、と今さらながらビビる。

……というわけで、槍沢ではあまり休止を取らなかった。登山道の適当なところで休息を取るさ。

南沢を丸木橋で渡ると、道は一気に急降下を始める。そのせいで時折、前方の展望も開ける。

――そこにあるものは深い緑の谷のみ。天候も、相変わらずどんよりしている。見えるものに色気が無い。

だけど、今日は雨にたたられることは無さそうだ。確かに曇っているけど、空に明るさがある――そんな風に感じていたら、突如、弱々しい陽の光が登山道に落ちてきた。

今日最後の恵み、というわけか、コシャクなことを。「下山ではずっと曇っていた」と書き残さなくて済むのだから、ポイント高い。

陽射しは直ぐに消えたけれど、気分は少し明るくなった。下る、というルーチンワーク、ちょっとした変化でも何も無いよりはいい。

下り勾配がきついので、時々、階段状の岩などに腰かけて足を休める。もう、ずっと歩き続けてはいられない。幸い、ハクサンコザクラが散見されるようになって、滝谷まであと一息だと分かった。

PM2:57、その滝谷に到着。

■滝谷→白出小屋

腰を落ち着け大休止。

歩行時間が10時間に近づき、さすがに足が辛い。この先、勾配は無視できるくらいにフラットになるけれど、距離は純粋に2/3近く残している。新穂高まで、相当距離を歩かなきゃいけない。最後まで足が持つかどうか……。

そんな思いとは無関係に――雪融け水を集めて早し、滝谷の流れ。

結局、滝谷を見ながら休んでいた時間は12分ほど。もっと休んでいたいけれど、日没との闘いになるのは嫌だ。

同じペースで淡々と歩いていく。スピードの緩急は無くし、最長距離を歩けるようなペースを頑なに維持――このあたりはマラソンに近いと思う。

周囲は深い森。高度は1,700~1,500mなので、もはや普通の低山歩きの雰囲気。

――槍ヶ岳山頂の岩稜世界がゆっくりと変化して、この森になった。季節も、初夏に復帰しつつある。

高山の日帰りでは、いつもこの下山の長さを辛く感じる。ピストン登山ならなおさらだ。かと言って足にダメージが溜まっている状態で集中力を切らしたら、即、転倒。気が抜けない。

もっとも、これは往路での素晴らしい体験を記憶に固定するために必要な作業とも思っている。往路は頑張って歩いて復路はロープウェイで楽々下山、そんな山歩きよりはマシ。

でも齢を重ね、足腰に今ほどの自信が持てなくなったらその拘りも無くなるだろう、ということも分かっている。山からの引退はなるべく後にしたいので……。

■白出小屋→新穂高温泉

PM3:58、右俣林道に出た。

車が通れる幅のダート道が目の前から伸びていくのを見て、ついに人の世界に戻ってきたことを知る。この林道を歩き切れば、今日の歩き旅も終着だ。

と、白出荷継小屋のベンチにザックが1つ置かれていた。小屋に誰かいるのだろう。奥穂高からの下山者だろうか?槍ヶ岳山荘からこちら、誰一人見掛けなかったのに。

右俣林道を歩き出す。往路では闇の中の歩きであった。今は、道の曲がり具合で同じ道であろうということを感じる。

ただもう、あとは余韻の行程、噛み締めながら歩いていく。足はもう、棒のようになっているけれど、それを極力、無視しながら。

歩いていると、頼りないながらも、陽も再び射すようになってきた。時間帯は、もう夕方に入りつつある。なんとなく赤みを帯びた光。

PM4:30、穂高平避難小屋。

ベンチに座る。12時間以上前、まだ未明の暗がりの中で座った時と同じように。

――それは本当に、同じ今日の日の事であったのか。なんか、あまり自信が無い。

その先、林道からいったん分かれて、夏山近道の山道に入る。大きく迂回していく林道のショートカットだ。森が濃く、薄暗い。

……本格的に足裏が痛い。ミドルカットの登山靴なのでソールが硬いせいもある。たいていの山行はトレイル・ランニングシューズで済ましてしまうのだけど、さすがに雪のある道ではまっとうな靴を履く。ただ、これほどの長距離・長時間歩行になると辛い。

追い討ちを掛けるように道はアスファルトに変わった――ゴールが近いことを実感するけれど、足裏には厳しい。

右手に駐車場。新穂高に戻ってきた。

新穂高ロープウェイの建物からは、大勢の人が吐き出されている――これだけの数の人を見たのは久しぶり。なんか、ちょっと観光地っぽくもある。

さらに、新穂高の総合案内所を通過。朝、通過した時は真っ暗であった。

そして川沿いの細道に入る。再び濃い森の道。たった0.3kmが遠い……。

PM5:27、新穂高温泉の登山者用駐車場に到着。

とにかく、歩き切った。振り返っても、途中2度ほど道に迷ったものの、ほぼ計画通りにこなした。累積標高2,200m、行動時間14時間――自分にとって最長級の山歩きであった。そしてまた、良い山行でもあった。

奇しくも日本百名山の折り返し、50山目踏破……。