■新穂高温泉→滝谷

新穂高は登山者用駐車場。夜3:02。静かに出発。左、蒲田川の沢音が大きい。いくら夏至過ぎたばかりと言っても、完全な夜闇。ヘッドランプで足元を照らしながらの行軍。

川沿いの歩道を伝って進む。なにせ今日は、この標高1,060mほどの地点から高低差2,200mを登り切る予定だ。だから、最初から脚を使うわけにはいかない。気遣いの歩き。

10分ほどで新穂高食堂前の広場に到着。人工の明かりが、どことなくよそよそしい。

脇のトイレに寄って、再出発。建物の並ぶ舗装道を上っていく。新穂高温泉の最奥の有料駐車場の脇を過ぎると、灯りは完全に消えた。

――右俣林道。ゲートを越え、砂防ダム横の道をうねるように上った後、いったん勾配は落ち着く。右方に注意を払いながら砂利の林道を進む。その右側に「夏山近道」の道標発見。実は昨年、笠ヶ岳登山の前にこれを偵察しに来ていた。今、そこは暗闇が蟠っている。突っ込むのは気が退けるけど……突っ込む。

深い樹林帯――道は細いけれど、思ったより藪っていない。時間短縮にはなりそうだ。ほどなく樹林帯を脱して右俣林道に合流する。手前にうっすらと穂高平避難小屋。なんとなく、空が仄明るくなって来たような感じもする。

道脇のベンチで小休止、地図で現在位置を確認。まだまだ序盤……というか序の口だ。

水分を軽く補給し、林道歩き再開。

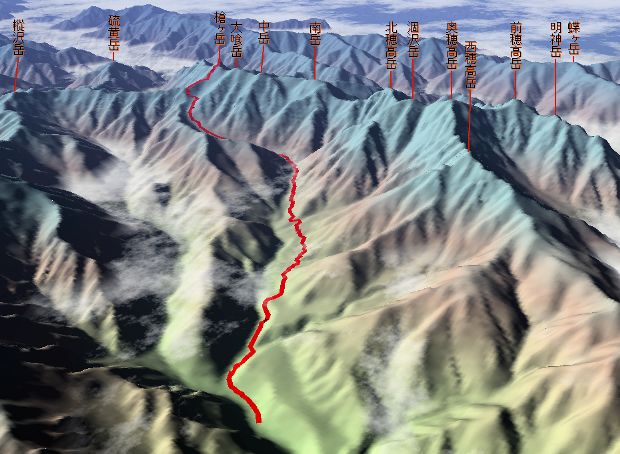

柳谷を大きく回り込むと、やや道は上り坂となった。高度も出てきたらしく、左手、樹林の間からは笠ヶ岳~抜戸岳の稜線が見える。時刻はAM4:18、日の出はまだまだ先。

でもまあ、何もない林道だからと、ここでヘッドランプ消灯。

AM4:28、白出荷継小屋到着。と言っても前の道を通過しただけ。

そしてすぐに道は広場となって、長々と歩いてきた右俣林道も終点。「この先の各沢は雨の日は急に増水して極めて危険」との警告板がある。

いよいよ山道だけど。夏至近くとは言え、午前4時半では樹間の暗がりは本当に暗いだろう。少し迷ったもののヘッドランプは無しで突入。

見晴らしの開けた白出沢の河原を渡る。そして、再び樹林帯。案外、暗がりに目が慣れていたことに気付く。

ともかく、暗いうちに長ったらしい林道区間を終え、午前4時半から登山道に入るというのはプラン通り。ただ、林道歩きでは体力を温存、という目論見通りかはやや怪しい。どうしても先を急いで歩いてしまう。

――とは言え、出発してから1時間半で標高差500mを登ってきた計算。そうそう楽な行程では無いのは、重々承知。

左手の右俣谷を並行に付いた道。山道とは言え、かなりフラット。明るさも得て、花を撮る余裕も出てきた。

こういう変化のある道の方が、体力を消費しないような気がする……。

時刻は朝5時を過ぎた。30分も前に日の出の時刻は過ぎたけど、一向に空から白みが取れる気配は無い。もちろん、梅雨のど真ん中で晴れ間を期待するのも野暮だけど、「ひょっとしたら」の期待を持っていただけに残念。

ただ、諦めるのはまだまだ早い。

背後には笠ヶ岳の稜線。右手は北穂高の山塊が立ち聳えているはずだけれど、あまりにも近すぎてそれを目にすることは出来ない。

――まあ、当然と言えば当然だ。でも、滅多に来れない北アルプス、それっぽい景色も見させて欲しいよなー、と詮無き我が侭。

登山道そのものはダラダラ上っていくだけで、あまり変化は無い。ただ、6月ということで道端の草の勢いは道を隠してしまいそうなほど。また、石の敷き詰められた沢を渡るところでは上下に展望が開ける。傍に沢の名前を示す案内板もあって、ここがどこか分かる。

登山道は右俣沢の左岸、少し高度のあるところに付いていて、沢に下りることは無い。増水時にも水を被らないのでありがたいコース採りだけど、こういう山肌の道は崩れやすく、維持管理が大変だと思う。

ただ、このコースはしっかりと維持されている。素晴らしい。

高度は1,700mを越えた。――木々の密度が薄くなってきたような気がする。この緯度では、もう針葉樹林帯を脱して灌木帯に入ろうかと言う高さ。

実際、石の転がる谷沢に出ると風が唸りを上げながら吹き抜け、少し寒いくらい。人界から隔たった地に来たことを感じる。

と、再び谷に出た。沢があって、水が勢いよく流れている。

■滝谷→槍平

AM5:28、滝谷到着。

ここまで、2時間半で到達出来たのは悪いペースじゃない。でも、稼いだ高度は僅か700m――標高差で考えると、ようやく1/3の地点だ。道はここまで大した登りも無く状態も良かったものの、この先は雪も出てくる。そう言ってもいられない筈。

気は焦るけれど、ここは敢えて小休止。

沢の脇には、素っ気無い避難小屋。だけど、滝谷の眺めはけっして素っ気無くはない。これまですぐ近くにありながら見ることの出来なかった北穂高岳の雄姿が壁のように聳え立っている。ようやく北アルプスっぽくなってきたかな……。

休止を終え、奔流となって流れる滝谷の沢を飛び越えると、再び森の中に下りった。……右手の岩壁に、なにやら彫り物が。藤木レリーフだ。登山地図に書いてあるこれはナニモノか、と思っていたが、こういうものだったとは。

心に印象を刻んで先に進む。

道は急な登りとなる。

ほらみろやっぱりだ、とゼイゼイと息を切らしながら登っていく。槍ヶ岳に登ろうとして、楽に接近できるなんてあり得ない、というか、あっちゃいけない。

そんな登りの途中、葉陰に隠れるように何輪かのハクサンコザクラが咲いていた。その色合いを見て、少し高山っぽい雰囲気も感じ始めた。周囲の樹林の背も確実に低くなってきている。森林限界を一気に脱しようとするかのように――。

やがて急登は収まった。ただ、登り一辺倒は変わらず。

歩くにつれ、深い樹林に閉ざされていた見晴らしが、つぼみが開くようにだんだんと開けてくる。時が進むにつれ、灰色だった空がだんだんと青みを帯び、光の粒子が載ってくる。まさしく今、山は目覚めの時を迎えようとしている。

南の空の一角には青い色――そう、青い空!

それを目にして、ちょっと感動してしまう。というのは、なるべく長時間歩けるよう6月チャレンジを決めた時点で、空の青さを期待することは止めていたから。今日に至っても日の出時刻に白で塗り潰された空を仰いでやっぱりダメか、と思ったばかり。せめて冷たい雨だけは降らないでくれ、と。

その南側、青で象られた北穂高岳から涸沢岳のスカイライン。朝日が当たって輝いている。

……その光景を目にしただけで、やっぱり今日来てよかった、これから先、ガスって何も見えなくなってしまっても頑張れる、と思ってしまう。

かたや、この後、きっと天候は良くなって最高の一日になるさ、なんていう欲も出てくる。山は人を謙虚にさせるって嘘かも知れない。

その一方で。一気に増えた道端の花たち。6月は清楚な白い花のイメージ。ようやく気分が乗ってきたかも。

と、突然、高原風の平らな場所に出た。槍平の入り口だろうか。

あたりの雰囲気が一変している。まるで高層湿原のそれのようだ。小川に架かった木橋を渡り、心地よいせせらぎの音と、咲き乱れる初夏の花の合い間を抜けていると、いまあの槍ヶ岳へ向かって進んでいるのだ、ということがどうにも信じられなくなってくる。岩稜世界の手前に存在する天上の楽園、そんなイメージが脳裡に浮かぶ。

実際、サンカヨウ、キヌガサソウを始めとする白い花の群生が雰囲気をそれっぽくしている。このコースは緑が減っていく一方、と思い込んでいただけに不意を衝かれた感じだ。

ただ、歩を止めるわけにはいかない。いくらここの場所に引き止めようとしたってそうは行かないのだ……なんて考えるのは、自意識過剰の証拠。

AM6:19、槍平小屋到着。

出発してから3時間20分経ったけれど、ここの標高は1,991m。900m登ってきて未だ1,200mの登りを残しているので、「道半ば」とさえ言えない。やれやれ。

槍平小屋では愛嬌のあるクマさんがお出迎え。どうやら営業はしているっぽい。もっとも、山泊組はもう経った後だろう、ひと気がまったく無い。それとも、今のシーズンは登山客はいないのだろうか?

小屋の周囲はキヌガサソウの群生。そして、喧しい鳥の鳴き声。山を渡る涼やかな微風。山の朝。

小屋の前は平らでだだっ広いキャンプ指定地になっていた。下界のキャンプ場のような、蛇口つきの水場さえある。脇の小屋には「←トイレ」の標示、ただ今の時期も開いているかどうかは不明だけれど。

広場の脇には南岳登山口がある。奥丸山を示す標示もある。そう、ここ槍平は重要拠点、山上の十字路。

すぐ近くに見上げられる奥丸山には、既に燦々と日が当たっている。また、北穂・涸沢岳、さらにその脇に見えてきた西穂にも気持ちよく朝日が当たっている。ただ、この谷あいにある槍平には、まだ日の光は射し込んでこない――だけど、それも時間の問題だ。なんたって今日は晴れの日! 今、そう決めた。

この平和な地で、しばし憩う。

■槍平→乗越分岐

AM6:28に槍平を出発。

樹林帯。花の道が続く。林床にはサンカヨウの群生。キヌガサソウも相変わらず多く、スミレやショウジョウバカマもそこに混じる。季節はまさに春。

ただ、高度2,000mを越えると、季節は更に過去に巻き戻ろうとし始めた。落葉樹の枝の先、開きかけた瑞々しい若葉。地面からはシダ類が芽吹こうとしている。早春の光景だ。

道には残雪が登場。最初こそ申し訳程度の雪量だったものの、そのうち、沢を横切る際には必ず雪の斜面を渡るようになる。

――雪渓の雪は汚れて固くなっている。アイゼン着けなくてもスリップはなさそうだけど、音も無く転がってくるという落石が怖い。上流側をチラチラと見ながら雪面を渡っていく。現に、雪渓のあちこちには大小の石がゴロゴロ。

最終水場、AM7:25通過。

特に水の補充は無し。持参飲料だけで十分持ちそうだ。と言うのは、日が出て気温は上昇していっている筈だけれど、高度の増加と相殺されているらしい。暑苦しさは無く、ひじょうに快適な気候。どちらかというと出発した時点の方が湿度が高くて蒸していた。

ただし、6月の太陽の位置は高い。これからどう移ろっていくかは分からない。

登山道は、右俣沢から距離と高度を保ったまま沢の左岸を併走している。その沢はだいぶ細くなり、あらかた雪に浸食されているのが見下ろされている。

もっとも、登山道も次第に雪に浸食されていっている。雪は硬く、トレースがほとんど残っていないので、雪面でのコース探索が辛い。だいたい一直線に横断するだけなのだけど、そうでないところもある。木の枝に巻きつけられた赤いビニールテープが頼り。

周囲は潅木帯。

――またしても雪渓が現われた。しかも結構広い。嫌だなあ、と思っていると稜線から朝陽が昇ってきた。

4時間半歩いてきて、ようやく拝めた今日の朝陽――まあ穂高連峰の西斜面に張り付いて登ってきたわけだから、こんなもんか。

それでも、陽射しがあると無いとではモチベーションが俄然違う。勾配はきつくなる一方だけど、前方への見通しも良いし道もほどよく歩きやすい。というわけでガンガン登る。

で、道に迷った。どこかの雪渓登りの時に逸れる道を見逃したらしい……。登山道が飛騨沢に沿って右にカーブしていくのを意識しすぎて、どうやら槍穂稜線に直登していく道筋に入り込んでしまったみたいだ。

調子に乗り過ぎた。忘れていた疲労がドッと押し寄せる。

眼下には飛騨沢の大パノラマ。

――雪面であばたになったこの広い沢の中から細い登山道を見つけ出すのは骨だ。もと来た道が分かれば戻れば良いのだけど、もうさっぱり分からない。

すり鉢状の沢に至る垂線をイメージし、そちらへそろそろと下りて行く。……土が軟らかい。新芽を踏みそうだ。

下方に見えてきたのは雪渓脇をジグザグに登る石礫の登山道――。

登山道に合流。明瞭な部分の登山道にぶつかってくれてラッキーだった。10分のロスで済んだのは幸運だ。

今度はより慎重に道筋を探りながら進む。足許は既に雪であることが当たり前になっている。雪面に点在する土と岩の「島」を繋ぎ歩いていく。

――正直、このような道を歩いた経験は少ない。もう少し道標が立っているものと思っていたけれど、そう甘くはなかった。「敗退」の文字が頭の隅に浮かぶ。

――本当に赤テープが頼りだ。

雪面は硬く、足掛かりもあって、とても歩きやすいものの、肝心のトレースが分からない。他のところと僅かに色が違って、黒っぽく汚れているところがそれだろう、と見当は付くけれど……それも、気を抜くとすぐに見失ってしまう。

なので、赤テープが頼りだ。次の「島」のあそこに風に揺れているのが、赤テープじゃあるまいか? 意を決し、雪原の海原に乗り出す――ほら、やっぱりそうだ。次の島に到着。その繰り返し。

だけど、テープを掲げるべき潅木も目に見えて少なくなってきた。この先、マジやばいかも……。

背後の穂高のパノラマは隠され、代わりに笠ヶ岳~抜戸岳が中崎尾根の稜線上にせり上がってきた。――左手やや前にあるのは千丈沢乗越のある2,734mピークだよな?

地図で何度も地形を確認する。なにせ、この不明瞭なコースにあって、次の目的地が見えているか無いかは雲泥の差。

AM8:25、飛騨沢、雪面の大海原で遂に立ち往生。

周囲に赤テープは見当たらない。と言うか、赤テープが掲げられるようなロケーションではない。これが、6月の槍ヶ岳登山。思い知る。

だけど、これだけ良く晴れている。ということは地形を頼りに正しい方角を目指すことが出来るということだ。登山計画時には、最悪、この地点での道迷い時間切れ敗退も予想していた。だけれど実際は、次のチャレンジが出来る状況まで辿り着けている。

まったく運が良い――ポジティブにそう考えるべきなんだろうな、と思う。曲がりなりにも、数日前から天気図とにらめっこして梅雨の晴れ間を探ってきた成果。

現在の位置を失っているのは事実だけれど、あそこに見えるのは千丈沢乗越に違いあるまい。そう決めた!

雪原をトラバース、件のピークの方角を目指す。思ったより、飛騨沢は広い。

と、前方、そのピークの緑の斜面に細く真っ直ぐな道が穿たれているのが見えた。乗越へ至る登山道だ。やった、自分は正しかった……。

よいしょっと雪野原から陸に上がる。そこにある確かな登山道。現在位置を回復。