■JR新大阪駅=(新幹線)=JR熊本駅=(JR豊肥線)=JR宮地駅

JR大阪駅、AM6:00発みずほ601号・鹿児島中央行き新幹線に乗車。

――別に20分ぐらい後のさくら号でも現地到着時間は変わらないのだけれど。なにしろお盆休み、時間帯が後になるほど自由席争奪戦は激化の一途。熊本まで立ちっぱなしは絶対回避。

首尾よく席を確保。半分くらい席が埋まった頃、列車は発車。滑るように西へ向かって進み始めた。

いつものことながら、新幹線内で食す駅弁はあまり風情が無いよなあ、と思いつつも完食。その後はうつらうつらし始めた。

――昨夜はなにしろ、計画に一生懸命であまり寝ていない。熊本まで3時間の列車旅、睡眠時間にアサイン済み。

車内は岡山を過ぎると満席になった。子供を連れたファミリーも多く、車内は夏らしくざわついている。

気がつくと、列車はすでに山口県内に入っていた。あまり天気が良くないのは予報通り。阿蘇地方は午後は晴れる、という予報を信じるのみだ。

関門トンネルを抜けると、いよいよ九州に突入。小倉から先は、自身、新幹線で初めての区間となる。初めて目にする車窓風景――筑紫平野が眼下に勢いよく流れていく。

そして、遂に熊本駅に到着。AM9:04。

乗り換えだ。県の中心駅、とは言っても在来線の路線は2つ。

その一方、豊肥線のホームが思ったより離れていた。トイレに寄り、豊肥線の肥後大津行きの赤い電車に乗り込むと、すぐ発車。AM9:13。

――車内は混み合っている。座席は一杯。ベッドタウンへの足として使われているようだ。車窓に移ろう景色も、町のそれ。駅に留まるたびに乗降がある。

それでも、三里木を過ぎると田園光景が広がった。山へ向かっている実感がようやく出てくる。

AM9:48、肥後大津駅に到着。この先の列車が出るのは50分後。北口改札で駅員に乗車券を見せ、途中下車。50分を座して待つなんて出来ない。ぶらぶらと歩き、駅西側の踏切を渡り、駅の南口に出る。ロータリーがあって、くまもん印のタクシー(?)が止まっていた。熊本らしい……。

国道57号との交差点にあるローソンに入る。凍ったペットボトルなどを購入、夏の登山に必需品。――馴染みのコンビニでの、微妙な地方色が好き。

駅に戻り、南口からホームに上がる。2両編成のディーゼル列車に乗り込む。車内は空いていた。AM10:38、発車。

車窓は田園風景。それが棚田になり、高度を上げていくのが分かった。阿蘇カルデラの入口、立野に着くと列車待ち合わせの停車。そして、列車は戻る方向に進み始めた。スイッチバックだ。

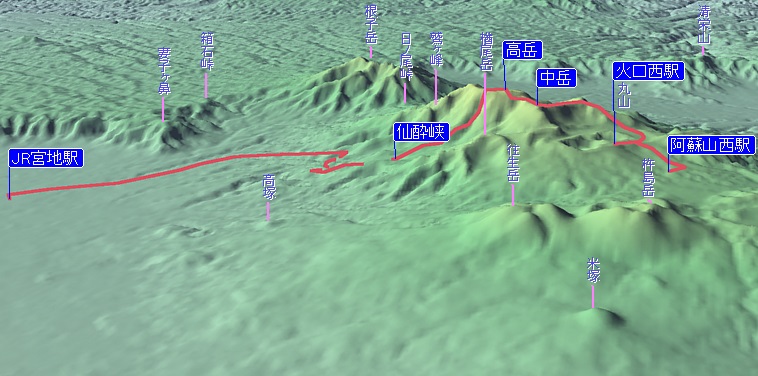

すぐに次の切り返し。運転手は車内を歩いて後部運転席へ。針路を東に戻した列車は、立野の棚田を見下ろしながら進んでいく。進行方向には、まるで塀の切れ目から覗く風景のように、阿蘇の内輪山の峰が幾つか見えている。約10年ぶりの阿蘇再訪……。

一時、離れていた国道57号と合流し、列車と並走するようになる。――阿蘇大橋の先、日本百名瀑の数鹿流ヶ滝は、車窓からはやっぱり目にすることが出来なかった。残念。

赤水を過ぎると、いよいよ阿蘇のカルデラの中。左手、広々とした田園地帯の先にカルデラ壁が聳えている。昼の日差しが降り注いでおり、天気予報が当たったことに感謝。

……しかし右手の杵島岳は雲を被っていて、山頂部は見えない。このお盆休みはずっと天候不順――今年の太平洋高気圧は弱く、秋雨前線がすでに日本列島上空をうろうろしている。この天候が限界だろう。

列車は東に向かってひた走る。ここに来て線路がまっすぐなのが、高原地帯に来たことを感じさせる。

阿蘇駅で多くの客が下りていった。ここは阿蘇観光の中心駅。しかし、列車はさらに東へ。

AM11:43、終点・宮地駅に到着。こちらは阿蘇の町としての中心地だ。有人駅で、待合室のテーブルでは、子供を連れたファミリーが昼飯などを摂っていた。もう、そんな時間……。

■JR宮地駅→仙酔峡

AM11:45、JR宮地駅を出発。高度500mほどの高原なので空気は涼しげだけれど。8月半ばの日差しは容赦ない。

すでに列車旅で5時間以上かけてアプローチした。これから5時間で山に登って下りて、さらに5時間かけて帰る――数字的には単純明快な1日。

駅前交差点で右折。国道57号・豊後街道を東に辿る。右にローソンを見て、次の交差点で右折すると線路に当たった。

線路の先に宮地駅が見える。その向こうは阿蘇のカルデラ壁。……反対側の線路の上にもカルデラ壁。こちらは、すぐ間近まで迫っている。ここは阿蘇カルデラ東端の程近く。豊肥線はこの後、峠越えの難所に挑むことになる。

線路を渡る。向かう先は南。阿蘇内輪山の聳える方角。墓地があって、そこに九州自然歩道の道標が立っていた。登山口のある仙酔峡までの道は分かっていないのけれど、どうやらこの道で合っているらしい。

畑を見ながら歩いていく。勾配は無いので足早に。左手、阿蘇市一の宮運動公園の駐車場を過ぎ、正面に雲を被った高岳を見ながら歩いていくと交差点にぶつかった。今日2つ目の九州自然歩道の道標が立っている。

――さて困った。「桜ヶ水」「日ノ尾峠」どちらに進んだら良い?道も二手に分かれている。

選択は正面。仙酔峡はやや右手にあるのだから、左に逸れていく道も再合流するだろう。たとえコースから外れたとしても道迷いリスクは少ない。

そんなわけで、どんどん歩いていく。左右が緑になり森の中へ入っていく。民有林道、という標示があってやっぱり自然歩道から逸れたかと思ったけれど、戻る時間的余裕は無い。

見通しが利かないのでコンパスを取出し、方角だけは随時確認。

道が先細りになって消滅しないことだけを祈り、杉林を突き進んでいく。幸い、道は明瞭。車両の通る幅を守っている。

と、見通しが開けた正面に高岳が見えてホッとする。自然歩道のコースは、相変わらずロストしたままだけれど。

――分かれ道。まっすぐ進む道は急激に細くなり、ヤブに埋もれていく。仕方がなく左手の道。ゲートがあって、外へ出る。土の道が大きく東へ逸れていく。

困った。南西に進みたいのに道が無い。道なりに東へ進んで、さらに丘に上っていく道へ……そこで道が尽きた。

――本当は日ノ尾峠から登りたかったかったのだけど、そちらは2年前の豪雨被害で通行止め。仕方なく、曲り松から仙酔峡への道を辿る計画を立てたたのだけど。その曲り松の位置が不明。

でも、高岳は前方に良く見えている。コースに拘らなければ、接近は容易。ということで畝道に下りる。

緑の畝道を歩いていく。尾根の最下部なので登り勾配。それも、だんだんと急になっていく。左右には浅い谷。その直上を歩いていく。

見晴らしは極上。後も先も丸見えだ。その代わり陽射しを避けることは出来ない。上空は曇っているけれど、時折、雲間から陽射しが落ちてくる。

――暑い。休憩がてら、時々振り返って低くなっていく阿蘇谷を眺める。左右には同じような緑の畝。

正面、高岳の山肌のディテールが分かるようになってきた。気づくと、右側の畝に明瞭な道筋――九州自然歩道?いつのまに横断したのだろう?

そちらに向かいたいところだけれど、谷筋に下りるうま道が無い。今日は時間ロスは致命的なので、ちょっとした冒険も出来ない。……と、畝最上部でコンクリ道に出た。大きく右に下っていく。谷を跨ぎそうだ。ラッキー。

堰のある谷を渡り、隣の尾根へ。

思ったとおり車道が渡っていた。……が、山に上る方角は通行止めの網。なぜ? 自然歩道じゃないの?

少し考えて、車道を下る道を取る。すると、九州自然歩道の道標が現われた。確認すると、コースはここで折れ、巻き道に続くと分かった。

――巻き道は森の中の山道。今日初めて山らしい道となった。アップダウンも無く、軽快に足を運んでいく。前方には阿蘇谷西部の見晴らし。

そんな歩きは長く続かず、すぐに仙酔道路のアスファルトに合流した。脇に九州自然歩道のコース案内板が立っている。時刻は――PM0:56。

案内板を見て驚く。コースは宮地駅の西から仙酔道路を伝ってここに到達した後、曲り松まで下ってから日ノ尾峠、という道筋。今日途中で見た2つ道標はいったい、何物だったのだろう?

――ともかく、この先はもう迷う箇所が無いのは確かだ。車道を上がり始める。

車道なので急勾配が無く、大きく蛇行しながらゆるゆると上がっていく。時折、前後から車が走ってくる。お盆休みなので仙酔峡に向かうのだろう。道はそこで行き止まりだ。

――ただ今の時季、仙酔峡にキリシマツツジは無い。仙酔峡ロープウェイだって4年前より長期休止中だ。かと言って、この時間から歩いて登山とも思えない――夜明け前に家を発ったのにも拘わらず、午後になってもまだ登山口にも辿り着けない登山者なら、ここに1名いるけれど。

遠くからでも目立っていた仏舎利塔を遂に捉え、ついで背後に追いやる。上り坂の向こう、見えてきたのが仙酔峡ロープウェイ駅の丸い建物。

――ペースを落とさずに上ってきたので、足に疲労が感じられる。正面には高岳の山肌――威圧するかのように、高々と聳え立っている……本当にこれを登るのだろうか?

■仙酔峡→仙酔尾根→高岳

PM1:23、仙酔峡に到着。

――広い駐車場に車が疎ら。お盆時季にしては寂しい光景。まあ、ツツジの無い季節はこんなものかも知れないけれど。

その代わり、学校旅行だろうか?中学生とおぼしき何十人もの男女が駐車場に散らばって昼飯中。なぜにこんなところで?

その中、中岳登山口まで進む。こちらのコースは東側火口展望台を通るけれど、高岳へは遠回り。時間の限られた今日の登山では使えない。そして、花酔い橋のある仙酔峡尾根ルート登山口へ。花の無いミヤマキリシマの群生が山をあばたのように埋めていた。

噴火警戒レベルは、昨日から変わらず1のままのようだ。もし突然、レベル2に上がっていたら、高岳から先は進めない。ここからの山頂往復で終わらすことになったけれど、杞憂。

橋を渡る。いよいよ登山開始だ。……いや、ここまでが長かった。日帰り登山でアプローチに8時間以上かけたのは初めてだ。

長い階段を一直線に辿って、高度を一気に上げていく。春にはツツジの花見の観光客で賑わうであろうこの道も、今は寂しいもの。

階段が尽き、尾根の鞍部に出た。――左手、鷲見平へ登る階段が延びている。展望地だろう、と思うのだけどその僅かの往復の時間も勿体無いので、パス。どうせなら山頂部で時間を余らせたい。いちおう、予定通りの進捗でここまで来られているけれど。

山頂へ続く稜線へ向かって歩き出す。ここからが正真正銘、登山道。周囲は草地だけれど、道には大小の岩が転がっていて、やや歩きにくい。火山らしい光景。

その登山道の勾配は、まだ急では無い。高度1,000m付近を緩やかに上がっていく。途中、噴火警戒の標示が目に付くことが多い。ちょっと、岩手山を思い出す。

――背後には、阿蘇谷の大パノラマが広がるようになった。すこぶる展望の良い道。

傾斜が次第に急になってきた。それに伴って、登山道もジグザグに斜面を伝うようになる。草が散在する岩石地帯、道標はほとんど無く、道を示す黄色のペンキを辿っていく。

――岩の登りはリズムが大事。最小のエネルギー消費で済むよう、歩幅を変えながら、ひょいひょいと安定する岩の上だけを踏んで進んでいく。ただ、この歩き方は体力を消費する。足が攣りそうになって来たところでペースダウン。

息が切れたら、適当な岩に腰掛けて背後に向き直って小休憩。なにしろ、そちらには素晴らしい眺望が広がっている。山の上空は曇っているけれど、その先は晴れている。緑の阿蘇谷に良く日が当たっている。

そして、遂にはカルデラ壁の高さも越えたようだ。壁の向こうは緑の大地――牧草地帯だ。さらに、九重連山の山影も見えている。天候不順の夏にしては出来すぎの眺望かも……。

登山道は谷筋を右に回り込んでいく。右方、ロープウェイの火口東駅と同じぐらいの高さとなってきた。高度1,300mほどに達したということだ。

火口東駅は窓が破れて廃墟の雰囲気。資金繰り的に将来の営業再開は難しいらしいけれど、寂しいものだ。

駅から上がった先には、中岳火口の白い噴煙が見えている。雲の白さに混じっていたのが、ここに来て判別出来るようになってきたのだ。

ただ、仙酔尾根の登りはまだ半分。傾斜は急になる一方。長く歩き続けることが出来ず、岩に腰掛けて休むことが多くなる。

――周囲が霞んできた。雲の中に入ったようだ。ただ、雨雲では無いようで、地上は白く霞みながらも見えている。湿度が増したせいか汗が乾かない。

左手には岩峰が連なっている。虎ヶ峰、鷲ヶ峰――どれかそれかは分からないけれど。

傾斜は相当急になった。もう、上には圧し掛かる岩壁しかない。道も不明瞭で、首を振ってペンキを見つけ、踏み跡を辿っていくような感じになる。左右のふくらはぎとも疲労蓄積していて、足を滑らして踏ん張りでもしたら確実に攣るだろう。日頃の運動不足が悔やまれる。

……少し富士の登山道を思い出した。そんな雰囲気はある。ただ、こちらはずっと道が狭く、登山者の数は圧倒的に少ない。

――実際、下りてくる人とすれ違ったのは5~6人だ。今の登山道の状況だと、おそらく阿蘇山西駅へバスで到達して、中岳、高岳と巡って下山してきたのだろうか。ただ、仙酔峡にはバス停が無い。すると、仙酔峡バス停に車を停めて、中岳へ登り、高岳を回って下りてくる人たち、と考えるべきか。

8月の低山にハイカーが少ないのは当然だけれど、阿蘇山は今年7月中旬までレベル2の噴火警戒であった。

来年のミヤマキリシマの時期まで、この状態が保たれる保証も無い。この山は登れる時に登るしか無い、とやってきたのだけれど……。

中岳火口壁の高さを越え、噴煙の向こうに緑の山上が見えるようになってきた。あと少しだ。周囲には再び、緑が多くなってている。

そして、ひと登りすると遂に勾配が無くなった。山上の稜線に出たのだ。仙酔峡分岐、PM2:58到着。

1時間半で700mの高度差を登った。最低限のペースは維持出来たけれど、貯金までは出来なかった。後の行程に余裕は無さそうだ。

左右を見渡す。左手にもっとも高い地点があるように見えるけれど、阿蘇最高点の高岳は右手だ。薄くガスが広がっていて、正面の鍋底のような地形の先、南郷谷は微かに見えている程度。地形以外に、あまり山頂部に達したという感じはしない。

高岳に向けて歩き出す。ちょっとだけ盛り上がった小山――そこに登ると三角点があった。ここが阿蘇最高峰、高岳山頂。PM3:08。

あまりにもあっさりしていて、日本百名山の山頂に到達したという感慨も沸いてこない。ただ、自身、久しぶりの百名山登頂であることも確かだ。かなり強引な山行であったけれど、とにかくまだ全山登頂に向けて進んでいる。

……それにしても、誰もいない。見渡す限り、無人の荒野。遠く避難小屋の月見小屋が見えるけれど、ひと気はまるで無い。見下ろされる阿蘇谷も白い霞の中に沈んでいる。

ともかく、ここから下山だ。

■高岳→中岳→砂千里ヶ浜→西火口

高岳の山稜線を西に向かって進む。最初こそ平坦な道であったが、すぐに道は下り始める。山稜線の北側へ。

高度を落としながら、稜線道は西へ向かっていく。前方には中岳のピークと噴煙が見えるようになった。そちらに近づいていく道。このタイミングでいきなり噴火が始まったらどうしよう、などと考えてしまうのは活火山ならでは。

月見小屋分岐を通過。

右手も左手も谷となった。右側、阿蘇谷の方は相変わらず仙酔峡が見えているけれど、左側、南郷谷の方はこの山頂部に到達して初めて見ることが出来た土地。阿蘇谷よりも緑が濃い印象。

――できれば、そちらに下山して南阿蘇鉄道・高森駅から帰りたかった。行動可能時間があと3時間取れたら、きっとそうしていただろう。

近くに見える中岳がなかなか近づいてこない。小ピークを幾つか回り込む。

観測機器のある分岐点に着いた。「危険」の標示が目を引く。中岳山頂は、そのすぐ先――到着、PM3:31。

思ったより噴火口が遠い。距離1kmほど隔たっているので、ややもどかしい展望。どうせなら火口東展望台まで進みたいところだけれど、今日はそれを切り捨てた山行計画。

――それでも、少しそちらへ下ってみる。すぐに「第一次規制発令中はこれより先立ち入り禁止」の大きな標示。

チラと火口の対岸を見る。火口西展望台には、米粒のように人が群がっている。その後ろの碁盤目は駐車場に停まった車列だ。満杯になっているのが分かる。

――警戒レベルは問題ない、と、その先へ進む。しかし、道は尾根の右手に回り込み、噴煙は見えなくなった。さらに下ると前方が開けた。火口東展望台は少し近づいたけれど……ここまでか。

登り返す。中岳に戻ってきたのは15分後。時間の余裕も食い潰した。急がねば。中岳を後に、火口を巡る稜線道へ……。

火口壁稜線道を歩く。右側は絶壁。北アルプスや谷川岳の非対称山稜を思い出すけれど、こちらは噴火口の淵だ。道は不思議なくらい平坦。

左側には高岳の山体が大きく、比較的緩やかに繋がっている。その右には根古岳も見えてきた。ギザギザの峰が林立し、雰囲気がまるで違う。

――なかなか、他の山では得がたい稜線道の雰囲気。ハイカーの姿が一人も見えないのはもったいない。

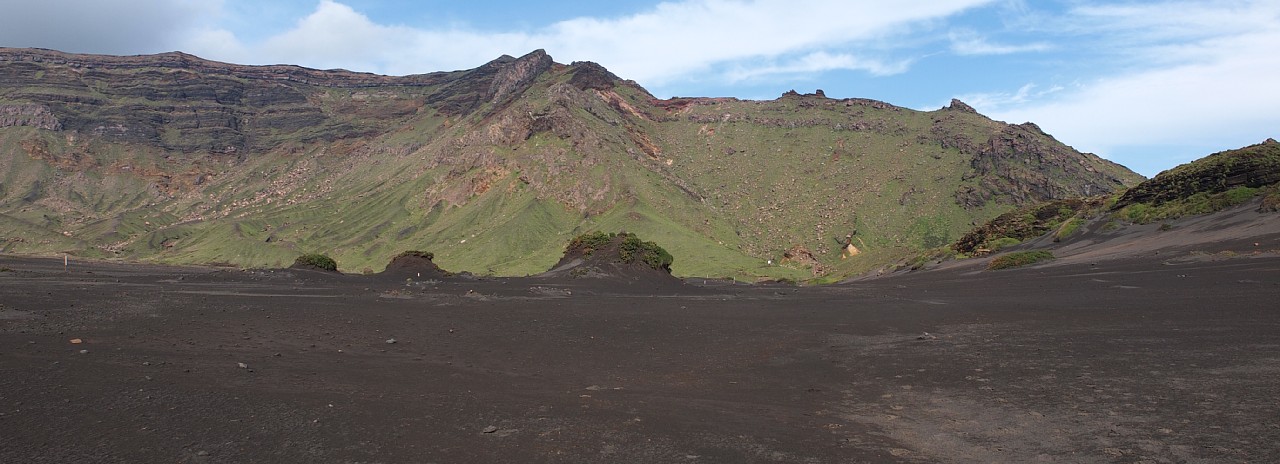

見下ろされる火口内の風景は美しいの一言。特に、一番内側の火口丘陵の外側、砂で出来た襞の造形。薄く緑のヴェールを被っていて、人間の寿命など無にするような、長い時間をかけて形作られてきたことを感じさせる。

――普通の山であれば、高度1,500mあたりではブナの深い森に埋もれていたりするものだ。それが、ここ阿蘇では木どころか花1つ見られない荒涼とした火山風景。

火山大国日本にあって、この風景も確かに名山の1つの要素なのだろう。世界に「生きている山」を実感できる場所は、そう多くは無い……などと考えながら歩いていくと。

ようやく稜線道の端まで来た。下りが再び始まる。

正面には南郷谷の緑の大地が広がった。その手前のウネウネした稜線が生物的。高度感を感じながら下っていく。道の状態は良いので、とんとんと下っていく。

右手の稜線が火口を南側から見通せるポイントがあった。このコースは噴火口を遠回りしながら再接近するコース。ここが再遠点だ。

道標に指示されて谷筋を急下降する道に入る。正面には砂千里ヶ浜の灰色の大地。思ったよりも高度差があって、時間内にバス停まで辿り着けるか、心配になってきた。

しかも、岩つぶてがゴロゴロしていて下りにくいジグザグの道。高度差は300m。しかも、正面から西日をまともに受けるようになる……いつのまにか、上空の雲が薄くなったようだ。

ここが今日の頑張りどころだ、と道をハイペースで下っていく。温存していた体力もここで使い切る。足裏が少々痛いけれど、仕方無い。

いくら下っても、砂千里ヶ浜があまり大きくなってこないのがもどかしい……。

火口西からピストン登山してきたハイカーを何人か抜かすかな?と思ったけれど。実際は一人もいなかった。もしかしたら、中岳、高岳登山対象の山とは捉えられていないのかも知れない。阿蘇山は“観光地”であると。

それでいて、砂千里ヶ浜を囲う丘の上の遊歩道には、観光客らしき人の見える。そこまでが阿蘇観光の領域。

ようやく谷道の最下部に到達した。

水のない沢を右岸に渡る。その先、水が湧き出していて、沢水となって南郷谷に下っていくのが見える。南郷谷は水の名所だ。その水源がここかも知れない。

登山案内のある鞍部に着いた。時刻はPM4:15、バスが出る45分前だ。

砂千里ヶ浜を歩いていく。踏み後があるので、その上を辿る。砂浜を歩くような感覚だけれど、周囲は“塚”の点在する異なる風景。砂浜とは雰囲気が違う。

背後、中岳火口壁がまさしく壁のように聳えているのが見える。日が良く当たっていて、地層もはっきり見えている。あのを歩いて来たのかと思うと感慨深い。

一方、右手の火口丘はそう高くは見えない。簡単に登れてしまいそうだけれど、もちろんそれは不可能。

――砂原を貫く木道が見えてきた。そちらへ進む。

木道の脇に「火山荒原」の解説板。木道は砂千里を囲う丘の上に伸びていって、その上にケルンや幾つかの案内板が見えている。そこまでぜひ行ってみたいのだけれど、それだけの時間も今は残っていない。

木道を反対方向へ。歩きやすいのでペースアップだ。右手の火口丘を眺めながら、ずんずん歩く。観光客も、このあたりまで繰り出して写真などを撮ったりしている。

砂千里駐車場に到着。「本駐車場は午後4時半で利用終了」というアナウンスがスピーカーから流れている。

その先、阿蘇観光道路。この坂道を上れば火口西展望台だ。バス停があるのは反対側だけれど、ここまで来て阿蘇観光の中心地に至らず、帰るわけにはいかない。

車道脇の歩道を上っていく。足の疲労は濃いけれど、短距離であれば問題無い。せっせせっせと足を運ぶ。

散在する防空壕が、どこかの戦場のような雰囲気を醸し出している。実際、降ってくる危険があるのは、砲弾ではなくて火山弾なのだけど。

――そんな火口遊歩道を右に眺めながら、ついに火口東ロープウェイ駅へ到着。PM4:30。

この時間でも観光客が大勢たむろっている。しかも、明らかに外国人が多い。みな軽装で、薄着だ。ハイカーらしき姿は皆無。

■西火口→阿蘇山西駅バス停

さあ、バスの出る阿蘇東駅まではコースタイム30分。残された時間も、あと30分。ロープウェイを使えれば余裕、と思い駅の中に入ってみる。

――行列。次の便には乗り込めそうも無い。その次では、もうバスは発車しているかも知れない。

そんなわけで、ロープウェイを使うのは諦めた。で、あえて火口展望台に向かう。スロープを上がると、すぐに着いた。噴煙の上がる迫力ある中岳第一火口を眺め下ろす。そして――その十秒後には踵を返して、スロープを駆け戻っていった。

――これほど刹那的な観光は無いだろう。ともかく、28分後に出るバスを逃してしまったら、今日中に帰宅することが叶わなくなるのだ。そもそも、中岳の噴煙は火口壁を巡る道の上で散々見てきた。

砂千里へ向かって歩道を駆け下る。砂千里駐車場も過ぎ、あとはなだらかな下り坂。

遠く、阿蘇東駅とその駐車場が見えた。見通しの良いのは阿蘇山の良いところだ。この距離であれば20分ほどで着きそう。

――そう思いつつも、駆け下るのを止めない。時間の貯金は多い方が良い。それに、10時間を越える歩きが普通の自分には、5時間くらいの歩きでは足は十分残っている。

歩道を歩いてく人は案外多い。阿蘇観光を終え、車を置いた阿蘇東の駐車場に戻る人たちだろう。仲間と談笑しながら、ゆっくりと歩いている。そんななごやかな雰囲気。

半分ほど下って、ようやく駆けるのを止めた。上空にはいつの間にか青空が広がっていて、白い噴煙の背景となっている。ロープウェイが火口西駅から発車し、ゆっくりと下ってくる。

……いかにも、観光地。登りと下りとでまるで違う。

阿蘇山高原道路の料金所を過ぎ、ひと下りすると分岐。渡って、阿蘇東駐車場に到達する。――こちらの駐車場は巨大だ。半分以上が空いている。

阿蘇東駅に到着、時刻はPM4:46。

バス停は、とキョロキョロ探すと、駅の建屋の一角に「バスのりば①」とあった。ここか。その前にはすでに行列……こちらも外国人ばかり。

最後、走ったおかげで余裕が出来た。阿蘇山上神社などに立ち寄る。

■阿蘇山西駅バス停-(産交バス)-JR阿蘇駅=(JR豊肥線)=JR熊本駅…

PM5:00、JR阿蘇駅行きバスが発車。ほぼ満員。ただ、もう一台、車両は用意されている。そちらは草千里の客を拾う用だろうか?

バスは牧草地帯を走り抜けていく。赤牛が草を食む風景も見られて、阿蘇らしさを感じる。もう、ふつうに観光気分。

ただ、窓が薄汚れているのが気に入らない。火山灰のせい?

草千里ヶ浜で、さらに人が乗り込んできた。補助席も出るほどの混み具合。後のバスに乗ってくれれば良いのに。

そして、バスは阿蘇の山を下り始める。車内に阿蘇名所のガイドが流れる。ただ、正直、かなり眠い。つい眠ってしまいそうだ。

往生岳や米塚を見て、阿蘇山麓の坊中の町へとバスが入っていく。

PM5:32、JR阿蘇駅にバスが到着。降車。

列車が出るまで、まだ30分ほどある。熊本駅までの乗車券のみを購入。その後は周辺をぶらぶら。

列車が来る5分前にホームに上がる。一直線のレール、その上には電線も無い。

――まだ行ったことはないけれど、北海道の駅もこんな感じなのかも、と少し思う。

ゴトゴトと音を立てて、赤い列車がやってきた。動力はもちろん、ディーゼルだ。

PM6:02の熊本行き列車に乗り込む。

車内はすいている。右側座席に座って寛ぐモード。車窓には、夕日を浴びている阿蘇の田園風景が移ろっている。

阿蘇谷に日が沈む……と、そこから先は眠ってしまって、意識が無くなった。

気がつくと座席は満員、立っている乗客も大勢。外はすっかり暗くなっていた。熊本駅のすぐ近くまで来たようだ。

町郊外の電車のような雰囲気だけれど、電車では無い。やがて、熊本駅に到着。PM7:25。

駅の外に出てみる。路面電車に乗って熊本城まで行けるか、と思ったけれど、少し時間不足のようだ。諦めて帰りの切符を買う。それと、土産物。駅弁はほとんど売り切れとなっていたけれど、1つだけ残っていたものを買う。

PM8:01発・博多行き新幹線さくら号に乗車。車内で、熊本駅で買った駅弁を食す。箸入れがくまモンなのが、それっぽい。

――PM8:39に博多到着。PM8:59発行き新幹線ひかり号に乗車。

――PM11:32に新大阪到着。これで、今日の百名山日帰り山行が終わった。