■韮崎駅バス停-(山梨中央交通)-青木鉱泉バス停~青木鉱泉

朝、JR韮崎駅に下り立った。ここは甲府盆地の北東に位置する町で、高度350mほどある。目的はもちろん、この町の西に聳える南アルプスに登るためだ。

時刻は朝の7時を回った――おかしい、バス停にハイカーの姿がまったく現れない。8月上旬の日曜日、南アルプスの登山口へ向かうバス停だというのに。

バスがやってきた。乗り込む。行先を聞かれ、御座石温泉と答える。

AM7:15、バスは発車。結局、乗客は自分ひとり。なんでだ?

バスは釜無川流域に出て、国道20号を快調に飛ばす。――曇り空。目指すべき南アルプスの稜線も雲の中。

穴山橋で釜無川左岸に渡り、宮脇交差点で左折、山に向かって高度を上げ始める。山あいに入ってからダートの道となる。そこを結構なスピードで走り抜けるものだから、椅子にしがみ付きながら揺れに耐える。登山バスはこうでなくっちゃ、と思わないわけでも無いけれど……。

御座石温泉への立ち寄りは乗降客がいないのでパスしてくれた。青木鉱泉、御座石温泉と無線で連携しているのだ。おかげで青木鉱泉バス停に到着したのはAM7:52と予定より早い時刻。

――ありがたい。今日は時間の余裕がまったく無いので。バス停から少し歩くと青木鉱泉の建物。

■青木鉱泉~中道登山道入口

木立の中の青木鉱泉。

――心地よく秘密めいた場所、といった趣で雰囲気がある。秘湯、とTV番組で紹介されても良いくらいだ。ただ残念なことに、今日はここには長居出来ない。ドンドコ沢登山口まで進み……踵を返して来た道を戻り始める。

林道脇に並ぶダートの駐車場を横目に、先ほどバスで上ってきた道を下っていく。青木橋の先の三叉路、「薬師岳登山口」の標示を捉えて右折、小武川の右岸の林道を歩み始める。

目指しているのは中道の登山口。――中道は薬師岳東尾根をひたすら登るバカ尾根直登コースだ。本当は、谷筋を通るドンドコ沢登山道を使いたかったのだけど、日帰り計画では時間があまりにも足りなかった。

「川が増水のため渡れませんので、この先の青木橋を渡って下さい」の標示を過ぎる。

御座山・甘利山への登山口も過ぎる。

――朝の陽射しが青葉を通して路面に落ち、斑点模様を描いている。湿気は感じられるものの、高度があるので爽やかな気候。夏の高山へのハイクの出だしとしてはこれ以上ない条件。

ただ、それはこの時間限定であることが分かっている。夏の高山で晴れが期待できるのは午前内だけだけれど、今日は元々、天気予報は曇り。ほどなく、南海上を接近してくる台風から伸びてくる雨雲に覆われるだろう。

ヘアピンが続く。ショートカットは無し。高度が上がっていく。

ペース配分を気にしながら、それでも足は急いてしまう。山道になったら急ぎたくても急げない、なら今のうちに距離を稼いでという思いと、急ぎ過ぎて疲労してしまったら元も子も無い、という思いのせめぎ合い。

林道は何か所かで分岐しながら伸びていく。「薬師岳→」の標示がある分岐は良いけれど、無いところでは地図を取り出して確認。ここで道を一本間違えでもしたら道迷い敗退になりかねない――そういった緊張感がある。

■中道登山道入口~御座石

AM8:31、中道登山道入口に到着。林道右手、少し奥まったところにあって目印の廃屋が無ければ気付けなかったかも知れない。

と、道標に「薬師岳小屋は建て替え工事のため休業中」の貼り紙。そうか、登山バスの乗客がいなかったのはこのせいか。青木鉱泉から登ったら、普通は薬師岳小屋で泊まるものだろうから。

――こちらは日帰りなので関係ない。満を持して鳳凰山への登山を開始。

ここの高度は1,265m。そして中道登山道は高度差1,500mを一気に上がる山道だ。道標には「薬師岳山頂4時間30分」とあったけれど、誰が書いたか「4」にバツが付けられ「6」に替えられていた。

雑木林の道を少し辿って尾根に取り付き、九十九折の登り勾配となった。序盤から本格的な登りなのは、さすが。

――6時間半というのは縦走装備のハイカー向けだろう。軽量装備の日帰りハイカーにとっては、4時間半からどれだけ短縮出来るかが勝負、とそんなことを考えながらペース配分を考える。九十九で道が切られて急勾配が緩和されているのなら、ペースは早め。距離を稼ぐべし。

ところが、30分ほど登ったところで気持ち悪くなってきて一時停止。久しぶりの登山で体力が落ちているのだから、当然だろう。このためにLEKIのストックを何年かぶりに使ってカバーしようとしたのだけれど、それも限界があったようだ。座り込んで2,3分ほど回復に専念、その後、再び歩き出す。ペースはもちろん、落とさない。ただ、小休止を多めに取ることにして。

雑木林の山道に失われていた陽射しが戻ってきた。高度を増して雲が薄くなったのだろうか?でもまあ、あまり長くは持たないだろう。光を浴びて生き生きとし始めた南アルプスの森の光景を目に焼き付けるようにする。

それにしても何も無い山道だ。指導標すら無い。一本道とは言え、道が捗っているのかどうか良く分からなくなる……と思ったら、山道が交差。地面に道標が落ちている。

その先、草地の広場に出た。地図上にある林道との交差点だろうか? 超えて、さらに登っていく。

それにしても静かだ。そもそも青木鉱泉からこの方、誰にも会わない。登山者が自分ひとりだというのは納得できても、それほどマイナーな登山道では無い筈だら下山者に出会う筈だろうに、と思っていたら、次々と下山してくるハイカーと出会い始めた。山小屋泊程度の装備のハイカーが多い。

昨日土曜に青木鉱泉から上がり、鳳凰小屋に荷物を置いて地蔵ヶ岳に登山、そして今朝早くに小屋を出て薬師岳を回って下りてきた人達、と頭の中でシミュレーション。とにかく本登山道が下山利用が多いことは確かのようだ。尾根道で、歩きやすい代わりに見所は無い。水場も山小屋も無い。展望も全くない――少なくとも、ここまでは。

高度は1,800mを超え、針葉樹林帯となる。勾配は暫し緩んだものの、それも束の間、再び厳しい上り。先ほどから散見された下山ハイカーの姿も減って、ほとんど見当たらなくなった。

午前10時を過ぎる。周囲にガスのヴェールが掛かり始め、雲の中へと入ったことが分かった。そして「薬師岳山頂3時間」の道標通過。……まだ中道の1/3か。登山道入口から1時間40分歩いているので、このペースだと薬師岳到達は……午後1時半?

地図上、中道の半分近くまで来ている。後半、道が厳しくなるにしてもペース半減ということは無い筈。ゆえに道標の時間が大雑把と推定。

――それにしても不安にはなる。不安にはなるのだけど、歩き方を変えることはしない。もし、ペースが悪ければ地蔵ヶ岳まで回らず鳳凰小屋分岐から下山してしまう、さらに悪ければ観音岳までのピストン、と短縮プランは2つほど用意している。

周囲はダケカンバ。道もやや細く、荒れ気味になってきた。急斜面が多いので、もしかしたら眺望を得られる箇所もあるかも。今日はガスが満ちて分からないけれど。

――そう、心配は雨だ。森林限界の上で大雨に祟られるとペースガタ落ちになる。状況によっては途中で引き返す覚悟もしている。ただ、今日はワンチャン掛けてやってきた。勝負は、薬師岳に到達した時点でほぼ決まる。

「中道下山道」の標示を通過。……やっぱり下山道か。午前11時近くになり、下山してくるハイカーもいなくなった。

■御座石~薬師岳

AM11:06、御座石に到着。――中道、唯一の見所だけれど、一見、ただの巨石。きっと何かいわれがあるのだろう。周囲にはギョウリンソウ。そういえば、ここまで花をほとんど見かけない。キノコは大量に目にしてきたけれど。

そしてここの指導標に「薬師岳山頂1時間30分」とあったものだから進捗が良くわからなくなった。中道登山道の2/3という意味なら、薬師岳到着予想時刻はPM0:30――

とりあえず先に進む。上り勾配は変わらないけれど、道の曲がり方に変化があって気が抜けない。樹相もコロコロと変わる。

……疲れてきた。青木鉱泉から高度差1,300mを上がってきたのだから当然だろう。体力低下もあって、軽量・高速ハイクとはいかない。せめて景色が開ければ元気が出るのだけど、南アルプスは森林限界線が遠い。

代わりにシャクナゲの花が現われた。6月が開花時期だろうから明らかに咲き残り。シャクナゲの木が多いので盛期にも歩いてみたいものだ。

森が薄くなったり濃くなったりを繰り返し始めた。高山灌木帯が近いのを感じる。樹林が切れたところからは南アルプスの稜線が見えそうだ。今日は真っ白なガスで叶わないけれど。

――でも、まだ雨は降ってこないのはラッキーと考えるべきか。乱層雲を突き抜けるのはムリにしても、雨粒が小さくなることぐらいは期待して良い高度。

それにしても遠い。再び木々が濃くなって気を揉ませる。ただ、アキノキリンソウやゴゼンタチバナが目立ってきた。さらに樹林にハイマツが混じるに至って、稜線が近いことを実感。

樹林帯から出た。目の前には濃い緑のハイマツに白妙の砂、白い岩、白いガス。ついに森林限界線突破だ。

その合間を登っていく。疲労か、空気が薄いからか分からないけれど息が切れる。岩陰にはピンクの花が密集していたので覗き込むと――タカネビランジであった。ホウオウシジャンとともに、花の百名山・鳳凰三山を代表する花。

■薬師岳~観音岳

PM0:03、薬師岳山頂部の稜線に到着。森林限界を超えてからはアッという間であった。

ちなみに、「山頂部」というのは本当の最高点は山名板のある縦走路上ではなく、巨石の積み上がった上にあるからだ。ただし、ロープが張られたりしているので、そちらには行かない。

縦走路上には三々五々、ハイカーがいて休んでいるのが見える。夜叉神峠から縦走中のハイカーたちだろうか。夏の南アルプス北部にしては少ないけれど、薬師岳小屋も南御室小屋も建て替え中で開いていないのだから、この程度かも知れない。

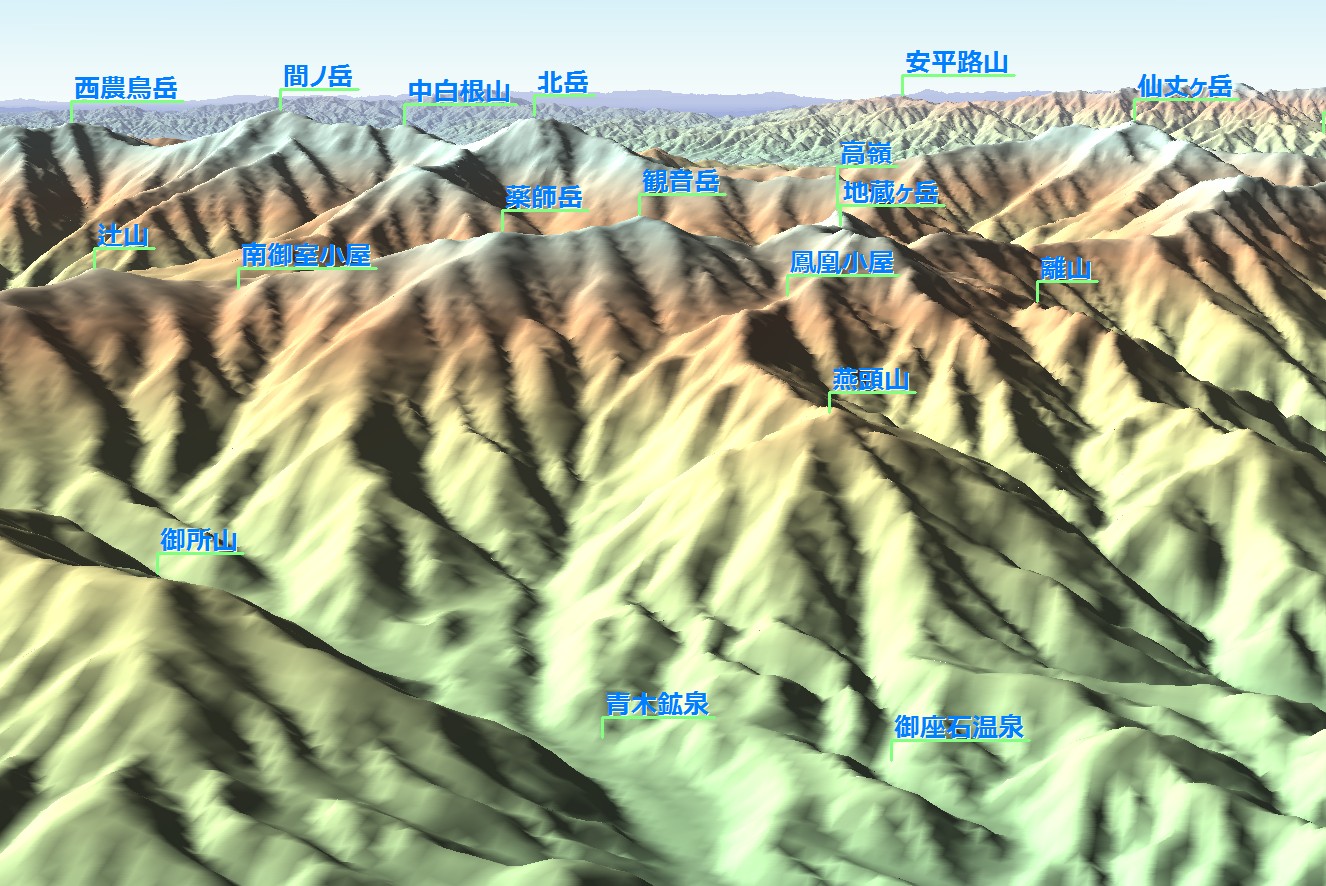

そして、周囲はガスで何も見えない。折り込み済とは言え、悲しいこと。晴れていれば富士山から白峰三山、仙丈甲斐駒などの大展望が得られる地。

北へ向き直る。結局は、見込んでいた正午やや遅れで薬師岳に到達出来た。従って、この後は計画していた通りに進むことにする。観音岳を抜けて、地蔵ヶ岳まで至る、いわゆる鳳凰三山縦走。

白砂と岩の縦走路を歩き出す。――ガスで見通しが効かないものの、この解放感は間違いなくアルプス稜線のもの。ざっと6年ぶりの日本アルプス。山は逃げない、とは良く言ったもの。

緩やかに下っていって、途中からは緩やかな登りとなった。もともと薬師岳・観音岳の標高差は60mしか無いけれど、その鞍部も大して落ち込まないので歩き抜けるのは楽。稜線漫歩できる。

午後になったので、ハイカーの姿も減った。明日は平日なので下山中のハイカーも多いことだろう。でも自分のような短期決戦型日帰りハイカーにとっては、まだまだ頑張って歩かなきゃいけない。

高山植物もところどころ見られる。場所によっては群生している種も。

――やっぱり、岩陰に隠れるようなタカネビランジの花の咲き方が印象的。岩の1つ1つに、ピンクの花束が置かれているようなイメージ。

ただ、花の種類・量とも減ったような気がする。もちろん、この鳳凰山は初めて来たので比べているのは昔の南アルプスの山々とだけれど……。

山は逃げない。ただし、気候と植生は変わるかも知れない。

前方、ガスを通して小さなピークが見えてきた。まさかあそこが観音岳の山頂?

その脇に到達。縦走路脇の指導標には「←薬師岳(観音岳山頂)地蔵ヶ岳→」とあったので、ここだ。岩の積み上がる道を僅かに上がると観音岳の山名標が立っていた。ここが鳳凰三山の最高峰・観音岳。はっきり言って地味。

――それでも、自身69座目の日本百名山登頂の事実は変わらない。PM0:34。

■観音岳~鳳凰小屋分岐

観音岳山頂の一番高いと思われる岩に登って周囲を見渡す。360°の展望がある……と言っても、今は真っ白なガスが立ち込めるばかり。誰もいない、風すら吹いていない。ひたすら静か。

――このままガスに溶け込んでいってしまいそうな錯覚を覚える。ただ、そう浸ってもいられない。下山という大仕事が残っている。天候悪化は確実だから、悠長に構えていられないのだ。

5分ほどの滞留で山頂を後にする。下山の前にもう一仕事。地蔵ヶ岳に立ち寄っておかねば。

……と、勢いを付けて突っ込んでいったせいで、観音岳北陵で北から北西へ方角を変えるポイントを見逃がして北斜面のヤブの中に突っ込んでしまう。引き戻るか?いや、このままトラバースだ。

結果、登山道に復帰出来たものの時間は食った。まあ、得てして引き返して歩き直した方が早いというのは山の理。

南斜面から一変、北斜面は岩生している。ゴツゴツとした稜線を下る。

目の前のガスが取れて、見えてきたのは白妙の大斜面。鳳凰小屋分岐のあるところだ。

白砂の斜面をトラバースして、鳳凰小屋分岐に到着。PM1:06。

迷ったせいで、若干、予定より遅れた。15分ほどだ。足の疲労も募っている。行けるか?それとも鳳凰小屋へショートカットして下山するか?

選択は前者。ぶっちゃけ、なんか物足りないので。でも、帰りのバスに間に合わなかったら……うーん、どうしようか。

■鳳凰小屋分岐~赤抜沢ノ頭~地蔵ヶ岳

岩稜の登り。ほとんど気付いていたけれど、道を間違えて岩壁を伝う細道を進んでしまった。適当なところで登山道に上がる。

――と、正面に赤抜沢ノ頭、そして地蔵ヶ岳がガスを透かして見えて来た。ぼんやりとオベリスクも見えている。今までは遠くから小さく見たことしか無かったオベリスク。それが、遂に手の届く場所にある。

しかし登山道は下っていく一方。観音岳と地蔵ヶ岳の間の鞍部までの高度差は220m。

高度を段階的に落として、遂には森の中へと再突入してしまう。雰囲気が一気に変わる。

――と、同時に見られる花も変化した。ヨツバシオガマやタカネグンナイフウロ、キバナシャクナゲまである。もしかしたらこの辺りが鳳凰山山頂近辺で一番花の多い場所かも知れない。

樹木の間からオベリスクが覗いている。

どんどん下る。正直、疲弊しきった足で登り返すのが苦なので、あまり下って欲しくない。時間に余裕があれば良いのだけど、そうでは無いのだし。

ようやく鞍部に下り立った。意外にも森の中では無かく、白砂と岩稜の世界に戻っていた。――さあ、ここから高低差120mの登り返し。大した高低差では無いとは言え、既に1,700mほどの累積標高を登ってきた足には酷。

好材料もある。ガスが多少薄くなってきたのだ。今まで白く塗り潰されていた景色に、幾らか隙間が出来てきた。これには力づけられる。

ガスの合間、左手には緑の山の巨大な斜面が覗いている。位置的に北岳しかあり得ない。たぶん、見えている沢は大樺沢だろう、上の方に白い雪渓が見える。……あそこを伝って登っていったのは、もう17年も前のこと。体力があり余っていた時だ。

――今は体力をなるべく浪費しないよう、技術で登る。それでも赤抜沢ノ頭の砂の登山道はきつく、LEKIにすがって一歩一歩足を運んでいく。ペースを上げたいけれど、そんな余裕は無い。

道脇に花やチョウを見掛ける度に立ち止まって休む。歩き始めて5時間。朝はきっちり食べたとはいえ、その後は行動食しか口にしていない。どこかで10分くらいの大休止をしてカロリー補給すべしとは思うのだけれど、その10分すら惜しい。

甲府盆地側のガスが切れた。覗き窓のように現れたのは茅ヶ岳の山麓。高度差2,400mぐらいあるだろう、田畑や建物がオモチャのようだ。今日は下界への展望は得られないかと思っていたけれど、ここまで頑張ったボーナスを貰えた気分。

……ただ、下界が良く晴れているのが口惜しい。山の天候が平地のそれより悪いのは当たり前なのだけど。

登山道を休み休み登っていく。背後を見ると結構な高さを登り詰めているような気がするのに、まだピークには到達しない。明らかにペースが落ちている。でも、このまま登っていくしかない。

ようやく、と言った感じで赤抜沢ノ頭の山頂部に到達。赤抜沢の源頭部ということで、赤い土が目立つ。ただ、何も標示は無い。2,750mのピークはここでは無いようだ。

そして、左方には高嶺へと続く白い稜線が見えていた。そそられる道で、ぜひ歩いてみたいと思ったのけど……今日はムリ。その手前で下山を開始しなければ家に帰れなくなる。

そして右前方には石の塔が見えていた。自然の造形物であるオベリスク。既視感があるのは、そういえば山岳写真で良く目にしていた構図であるからと気付く。

――ともかく、あと少しだ。比較的平坦となった稜線を伝って近づいていく。ここに来て雲間から陽射しも落ちてきた。白い世界がますます白く輝く。白眉、という言葉があるけれど、まさに鳳凰山の“白眉”がこの場所なのかも知れない。

ささくれのような岩の列を見ながら進んでいく。途中には緑もあった。

と、三方向指導標が現れた。そう、縦走路歩きはここまでという印だ。南アルプス稜線との別れを惜しみつつ、「地蔵岳山頂10分」とある方角へ進む。

視界が閉ざされ、灌木地帯の土の登山道となる。大きく下っていくと、ほどなく白砂の大斜面が目の前に広がった。正面には巨大なオベリスク――ここはその足元。PM1:51。

■地蔵ヶ岳~鳳凰小屋

賽の河原――河原と言っても水は無い。赤抜沢ノ頭と地蔵ヶ岳の鞍部。そこに石仏が並ぶ。地蔵ヶ岳の地蔵。

とにかく、鳳凰三山の縦走が叶った。もっとも、薬師岳と地蔵ヶ岳は山頂を踏んでいないけれど時間制約が厳しいので仕方が無い。今度いつか山泊縦走に来ることがあったら、オベリスクへも登ってやろう、などと決心して下山開始。

――と、思ったのだけれど老夫婦ハイカーに呼び止められる。この尖塔を背景に写真を撮って欲しいとのこと。はいはい、構いませんよ、と1枚撮影。

あなたも撮ってあげます、と言われたけれど丁重にお断り。とにかく今は1分1秒でも惜しい。ここから御座石温泉までのコースタイムが4時間20分。かたや、御座石温泉から最終バスが出るのが3時間20分後。それでも、御座石温泉1泊は回避しなければならない。なにしろ明日は仕事で、休みが効かない。

砂の斜面。靴が沈み込む深さなので、ラッキーとばかり靴を滑らせて高速で下っていく。今から登って来るハイカーもいて、その人達は一様に苦しそう。

分かりやすい森林限界線を突破。たちまち深い森に包み込まれる。つい先ほどまでとは異質の光景。

カラマツ林だろうか? どこかの低山を歩いているような気にもなってくる。道の整備は良く、スピードを落とさずにずんずんと下っていくことが出来る。もちろん、この道は青木鉱泉からの人気登山コース、整備が悪いわけは無い。

カラマツソウ、ミソガワソウ、クルマユリなどここまで見なかった花も現れ始めた。沢を渡った先、鳳凰小屋の建物の裏に出た。抜けると、鳳凰小屋前。

――狭い平地に建物が幾つか並んでいる。そして、どこかの観光地か、と思うほどの人の密度。盛況だ。デッキやテーブルなど人で埋まっている。鳳凰山付近の3つの山小屋のうち、唯一、営業しているのだから当然かも知れないけれど。

トイレを借りよう、と思っていたけれど行列していたので諦めた。もう、いいからとにかく下ってしまおう。

PM2:20、ドンドコ沢コースと燕頭山コース分岐。ドンドコ沢を選びたいところだけれど……理性で願望にブレーキを掛け、計画していた通り燕頭山の尾根道を選ぶ。

――たぶん、これから雨が降るだろう。渡渉もある沢道コースを選んでしまったら、取り返せない状況に遭う可能性もある。ここはリスク・オフの一択。

■鳳凰小屋~燕頭山

再び頭を働かせて下山計画再構築。

――道が良かったので鳳凰小屋まで倍速で下れた。下山のコースタイムは3時間半、残された時間は2時間55分。急下降になったら足腰の負担が大きくなるので、燕頭山までの緩い山稜線は体力温存しつつ足早に歩いて20分短縮、と目標を定める。それにしても、もっと大らかな気分で山歩き出来ないものかねえ、といつも思っているのだけど。

道は、期待の通り非常に歩きやすかった。平坦なところは本当に平坦だ。ピークは巻くし、谷は桟橋で渡る。燕頭山まで高低差270mを1時間20分かけて下るコースタイム設定なのだから、本来は悠々と歩ける区間。

――そこを足早に下っていく。ついでに行動食なども摂って、この先に備える。もちろん、深い森の雰囲気を楽しむことも忘れない。元来、欲張り。

それにしても湿気が高くなってきた。肌がベトつく気もする。完全に雨雲の中に入っていて、いつ雨が降って来てもおかしくない。

――それでも雨粒は落ちてこない。その代わり白いガスが立ち込め、深い森は幽幻な雰囲気。コケの緑の濃さが素晴らしい。サルオガセなどは盛大にその衣を垂らし、空気中の水分を吸収している。

あまりにも平坦であったのが、ここにきて下るようになってきた。ただ、途中に道標があまりなく、あっても時間が示されないので道の捗り具合が分からない。もし安全圏に到達しているなら、下山中のハイカーを捉える筈だけれど……そんな兆候も無い。

……と、突然ガスが消えて空が覗いた。しかも青空。どゆこと!?

残念ながら、ただ天気の気まぐれのようだ。ガスが晴れたのは北方の狭い範囲のみ。それでも樹間から八ヶ岳山麓や霧ヶ峰が見えた。下界は雲が多いながらも、まだ晴れているようだ。

再び道がフラットになってきたので、そのそろかと思うのだけれどなかなか着かない。それどこかクサリとロープの張られた崩壊地に出て、滑らないように下る。再び森の中へ。

やや上りとなるものの大したことなく、やがて平らなササ道となる。そろそろか。

PM3:25、燕頭山山頂に到着。時間は……15分しか詰められなかったか。まだ20分足りないけれど、足の疲労は最低限に抑えれられたし、何とか行けそうでしょ。雷雨にでもならない限り……。

――でも、霧雨でも降っているかのように水分が衣服に付いてくる。登山用雨具を着ているので問題は無いのだけれど、この先が不安だ。

■燕頭山~西ノ平

燕頭山からは急下降の山道となった。決して道が悪いわけでは無いけれど、これまでの道に比べれば一気に歩き辛くなった。

加えて、薄暗さが増した。まだ午後3時台なのだけど、東斜面ということもあるのだろう、夕暮れのような雰囲気が出てきた。もちろん、木々の密度が濃いというのも。

そして、ガスはついに細かな雨粒になった。濡れるのは避けられても、スリッピーな路面を急ぎ下るのは危険。

右側が崩落地となったとろで大雨となった。その先、旭岳と思われる小ピークでザックから傘を取り出す。じつは、ザックカバーを忘れたのだ。

森の中では木々の葉が雨をかなり遮ってくれる。それでも時折、傘の表面を雨が強く叩く。この状況であまり急ぐことは出来ない。普通のペースで下りつつ、コースタイムが甘く設定されていることを祈るのみ。

疲労の募る中、九十九折の山道を下っていく。

高度1,500m付近。今日初めてシモツケソウのピンクの花を目にする。アジサイの咲き残りやタマガワホトトギスの黄色の花も。

さらに一瞬、陽射しが射し込んだ。雨脚は相変わらずなので天気雨だ。山の天気と平地の天気が入り混じっているらしい。下界は近い。近いのだけれど、遠い。

そしてPM4:30、三方向道標があった。石空川渓谷と御座石鉱泉が示されている。――いつか日本の滝百選の北精進ヶ滝を目にしてみたいものだ。

■西ノ平~御座石温泉

西ノ平、確かに平らだけども何故かロープで通行箇所が制限されている。しかも滝の落ちるような轟音がしているけれど、音源が何かを確かめることは出来ない。

とにかく、バスが出る時刻まで45分しかない。一方、西ノ平から御座石温泉までのコースタイムは40分。ここに来てやっと貯金が出来たけれど、たったの5分だ。

最後の区間に突入。最初はやや登りだけれど、すぐに平坦になった。森の中を進む。

相変わらずのロープ。右側が「危険」とのことだ。何だろう?

――と、木々が切れてステンレスの階段が見えた。ここから下降か、と階段まで進むと右側に景色が開けた。……開けた、というより無くなった、と言う方が適切かも知れない。大崩落地だ。その法面をコンクリで完璧に覆っている。

風雨が強く、そちらの方を眺めていられない。傘も飛ばされそうだ。手すりに縋りながら階段を下り、再び安全な森の中へ突入。

ただ、安堵は出来なかった。雨脚が強すぎて森の木々の葉も無力となっている。平地と変わらず、路面に大粒の雨が打ち付ける。

そして山道の路面には水が浮き始めた。――靴が浸水するのも時間の問題だろう。雷が無いだけまだマシ、と自分に言い聞かせて前に進んでいく。最後の試練。

朱色の建物の屋根。木々の間に見下ろされた。時間を確認すると、まだ午後5時前。どうやら勝負には勝てたらしい。

最後の山道を下って、ようやく登山口へと下り立った。「鳳凰山登山道」を示す道標。

――やや放心状態。建物の下手から回り込んで御座石温泉の入口軒下へ。PM4:59。

雨具を脱いで雨など払っていると建物の中からオバさんが出てきた。どこから来たか、どこへ行くのかを聞かれ、バスの乗車券を売ってくれた。

■御座石温泉バス停-(山梨中央交通)-JR韮崎駅…

そういえば、このバスは拠点間で無線通信して乗降客の情報を連携していたことを思い出す。今日、17:00発の青木鉱泉では乗客が一人もおらず、17時15分通過のここ御座石温泉では、乗客が自分含めて3名とのこと。

雨脚は相変わらず強い。バス停は1~2分歩いたところにあるけれど、乗客数が分かっているので軒下で待ってていいとのこと。さすが南アルプス、と変なところで感心。

大きな音を立てながらバスがやって来た。

韮崎駅行きバスに乗車……なんか、今日1日の目的が「このバスに乗ること」であったような気がしていた。

バスは行きと同様、大きく車体を揺らしながらダートの林道を駆け抜ける。と、あれほど強かった雨が小雨になり、山あいから抜けることには降り止んでしまった。

やがて車窓に田園光景が広がった。山はあっという間に後になった。バスは国道20号に入り、人が歩くのとは桁違いのスピードで走っていく。

PM5:50、韮崎駅前に到着。バスから降車。

バスは去っていった。久しぶりのアルプス登山は終わった。日帰りとは言え、南アルプスは堪能できたと思う。登りと下りが果てしなく長かったけれど……。

JR韮崎駅に入場、中央線上り列車を待つ。ホームは2階にあって、韮崎の町と南アルプス方面が良く見える。雲はだいぶ取れていたけれど、それでも鳳凰山が山頂部を見せてくれることは無かった。

列車がやって来た。乗り込んで座席に座る。眠り込んだら寝過ごして甲府駅での特急あずさ乗り換えに失敗しそうなので、車窓から景色を眺めていた。夕闇に包まれつつある南アルプスのスカイライン。

――そう、今日の鳳凰山で南アルプスの百名山は完登してしまった。いつの日にか、また登りに来ることがあるだろうか?